В учебниках по экономической теории выделяются параграфы, посвященные определению сущности и эволюции социально-экономического содержания человека [1, c. 16–24]. Обычно исследования по данному объекту проводят в социальном, экономическом, психологическом и других аспектах. При этом Человек и Человечество, и Вселенная рассматриваются как саморазвивающиеся системы. Следует отметить, что данные системы возникли не только в результате материального развития и предопределяются его условиями, но зависят непосредственно от воздействия тонкого и сверхтонкого мира.

Тонкие миры — среда существования и содержания Абсолютного субъекта. При этом человек представляется голограммой сверхтонкого и тонкого мира. Если обратиться к источникам древней мудрости до нашей эры, то можно встретить такую версию возникновения Вселенной: «Сущее возникает из несущего»[2, c. 176].

Так интуитивно предсказывается возникновение Вселенной от «Ничто», из которого рождается «Нечто». «В воображении древних китайцев, — пишет М.Т.Степанянц, — из бесформенного мрака родились две силы, упорядочившие мир…»[2, c. 12]. Так, например, древнекитайский мыслитель Ван Фу, живший в 76–157 гг. до нашей эры, отмечал, что «в древнем-древнем мире во времена Великой пустоты существовало без формы и признаков изначальное Ци, состоявшее из слитых воедино субстанций.

Человек, индивид, личность. Видеоурок по обществознанию 10 класс

Его нельзя было обуздать, им невозможно было управлять. Так продолжалось долго, но потом оно вдруг начало изменяться, оно разделилось на чистое и мутное, которые превратились в Инь и Ян. Инь и Ян уже обладали формой; упорядочиваясь в мире, они сформировали небо и землю…. Гармония слияния Инь и Ян породило и человека…»[3, c. 348].

Древние мудрецы и в целом человеческий разум ищут начало всего и определяют его как «Ничто», которое представляется первоначальной информацией. Она «рождает одно, одно рождает два, — рассуждает древнекитайский мудрец Лао-Цзы, — два рождает три, а три рождает все существа»[2, c. 226]. «Ничто» предопределяет возникновение «Нечто», то есть сверхтонкой энергии. Поскольку информация излучает сверхтонкую (одно) и тонкую энергию (два), происходит цепная реакция (три рождает все) саморазвития и формирования Информационного вселенского поля в условиях взаимодействия информации и сверхтонкой, тонкой энергии. Это обусловливает при определенном количественном и качественном состоянии «пробуждение» Вселенского разума или Абсолютного духа по Г.Гегелю[4, c. 25–26].

Подтверждение вышесказанному можно найти в Библии. В этом источнике знаний отмечено: «ВНАЧАЛЕ было Слово…»[5, c. 111], то есть информация была первичной. В то же время в Библии пишется: «Слово было Бог» [5, c. 111]. Но информация не может сама по себе быть Высшим вселенским разумом. Это подтверждается выражением из Библии: «Бог есть Свет» [5, c. 191] и Корана: «Бог есть свет небес и земли»[6, с. 653]. «Слово» и «Свет» как информация и сверхтонкая энергия представляются составляющими Высшего вселенского разума или Абсолютного духа, поскольку в Библии отождествляется Бог со «Светом» и «Словом».

Основы общей психологии. Лекция 4. Человек как субъект деятельности

Человек — прежде всего производное существо от Абсолютного духа, Глобальной разумной системы, многомерного, тонкого и сверхтонкого мира, а затем — от материального трехмерного. Человек состоит из духа, души и физического тела. Без первых нет человека как личности — тело без духа и души представляется в качестве трупа, не имеющего разумного начала.

Г.Гегель по этому поводу пишет: «Человек есть мыслящий дух…. Жизненность этого моего тела состоит в том, … что она не в состоянии оказывать мне никакого противодействия, но подчинена мне, всюду проникнута моей душой…»[4, c. 24, 118]. В священной книге «Коран» отмечено: «… Я сотворю человека … из глины…. … Я дам ему стройный образ и вдохну в него от моего духа…»[6, с. 481]. По тексту Корана видно, что тело человека всего лишь часть безжизненной материи, иносказательно приведенная глина, которая преобразуется в мыслящий продукт Всевышнего на основе привнесенного им духа в него.

На первый взгляд, человек воспринимается как физическое тело, при этом обыденное сознание не рассматривает его душу и дух.

Прогрессивные мысли из Вселенского источника, научные достижения продвинутых людей, как из среды религиозных организаций (буддистов, йогов, кришнаитов, мусульман, христиан и др.), так и исследователей материалистов приводят к выводу, что мир многомерен. Существуют тонкие и сверхтонкие миры. Они взаимосвязаны Вселенским информационным полем и сверхтонкими и тонкими энергиями, которые в процессе уплотнения, концентрации и расширения создают с информационным полем виды материальной энергии и материю трехмерного измерения[7, c. 124–125].

Сверхтонкая и тонкая «оболочка» человека, по сути, представляющая голограмму информационного поля, с соответствующими формами энергий, связана непосредственно с «Абсолютом». Поэтому объяснение возникновения человека на Земле нужно обосновывать не только на эволюционном подходе Ч.Дарвина, который можно представить в качестве дополнения, а исходя из формирующего основного источника системы сверхтонкого и тонкого мира [7, c. 77–78]. Определение сущности человека должно исходить от «Абсолюта», затем из условий материального мира, поскольку он состоит из духа, души и физического, материального тела. По Г.Гегелю «Абсолют», как изначальная причина возникновения всего материального, устремлен на самопознание, саморазвитие и самосовершенствование.

Однако имеются противники признания Абсолютного духа. Так, например, австро-американский экономист, лауреат Нобелевской премии Ф.А.Хайек утверждал следующее: «Что касается лично меня, то правильно было бы заявить, что я не чувствую за собой права ни утверждать, ни отрицать существования того, что именуется Богом, поскольку, признаюсь, я не знаю, что должно означать это слово.

Я, безусловно, отвергаю любые антропоморфные, персонифицирующие или анимистические интерпретации данного понятия, посредством которых многие ухитряются придать ему смысл. Понятие человекоподобного или разумоподобного действующего существа представляется мне, скорее, продуктом высокомерной переоценки возможностей похожего на человеческий разум.

Я не могу наделять значением слова, для которых в структуре моего собственного мышления или в моей картине мира нет такого места, где они обретали бы смысл. Следовательно, я был бы недобросовестен, если бы употреблял эти слова так, как будто они выражают какие-то мои убеждения.

Я долго колебался, но, в конце концов, решил сделать это признание личного характера, поскольку поддержка откровенного агностика может помочь верующим с большей твердостью придерживаться тех выводов, которые оказываются для нас общими. Возможно, то, что люди подразумевают, говоря о Боге, является всего лишь персонификацией тех традиционных моральных норм и ценностей, что поддерживают жизнь их сообщества.

Теперь мы начали понимать, что тот источник порядка, который религия приписывает человекоподобному божеству, предлагая своего рода карту или путеводитель, помогающий отдельной части успешно ориентироваться внутри целого, не находится вне физического мира, но является одной из его характеристик, правда, слишком сложной, чтобы какая-либо из составных частей этого мира сумела составить его «картину» или «образ». Поэтому религиозные запреты на идолопоклонство, т.е. на создание подобного рода образов, вполне справедливы. Не исключено, тем не менее, что большинство людей способно воспринимать абстрактные традиции только как чью-то личную Волю. В таком случае, не будут ли они склонны усматривать эту волю в «обществе» в век, когда более откровенная вера в сверхъестественные силы отвергается как суеверие?»[9, c. 93]..

В данном случае его можно поблагодарить за откровенные мысли вслух. В то же время нельзя осуждать этого известного ученого, поскольку он продукт своего времени. Как нам известно, недостаточный уровень познания и информированности ограничивает мировосприятие и понимание мироздания.

Отрицание существования Бога, Всеобщего сознания и разума встречается и у астрофизиков, и математиков. Так, «знаменитый физик Стивен Хокинг полагает, что у Вселенной не было создателя. По его мнению, возникновение всего сущего можно объяснить, исходя из законов природы. Об этом рассказывается в его новой книге «Великий замысел».

Стивен Хокинг утверждает: «Поскольку существует закон гравитации, Вселенная может и будет создавать себя из ничего. Спонтанное творение является причиной того, что нечто появляется из ничто, причиной существования Вселенной и нашего существования. Нет необходимости призывать бога для того, чтобы он зажег запал и все запустил»[10].

Далее «согласно гипотезе Пуанкаре, трехмерная сфера — это единственная трехмерная штуковина, поверхность которой может быть стянута в одну точку неким гипотетическим «гипершнуром». Ж.А.Пуанкаре предположил такое в 1904 году. Теперь Г.Перельман убедил всех понимающих, что французский тополог был прав. И превратил его гипотезу в теорему.

Доказательство помогает понять, какая форма у нашей Вселенной. И позволяет весьма обоснованно предположить, что она и есть та самая трехмерная сфера. Но если Вселенная — единственная «фигура», которую можно стянуть в точку, то, наверное, можно и растянуть из точки. Что служит косвенным подтверждением теории Большого взрыва, которая утверждает: как раз из точки Вселенная и произошла.

Получается, что Г.Перельман вместе с Ж.А.Пуанкаре огорчили так называемых креационистов — сторонников божественного начала мироздания. И пролили воду на мельницу физиков-материалистов»[11].

Как мы знаем, под «ничто» понимается сверхтонкий и тонкий мир, который имеет свойство Всеобщего сознания и мышления, что составляет основу возникновения материального мира, то есть нечто, Вселенной. Все эти открытия относятся к материальному миру, а сверхтонкий и тонкий мир остается за полем их исследования. Поэтому утверждения отрицания Бога в данных случаях являются несостоятельными.

Однако современные ученые из британского Бристольского университета сделали подлинную сенсацию в мировых научных и интеллектуальных кругах, которые установили, что человек рождается с верой в Бога. «Мы установили, что ход мышления ребенка включает интуитивную веру в сверхъестественное», — заявил руководитель исследований профессор Брюс Худ[12]. Новейшие исследования из Бристоля показали, что без веры в Бога ни Homo Sapience, ни человеческое сообщество не могли бы появиться на свет. На заре человечества только те группы людей, которые верили во Всевышнего, упорядоченность миропорядка и справедливость, создавали более устойчивые социальные отношения и тем самым выживали. Но другие племена, лишенные веры в Бога, распадались и исчезали. Именно верующие заложили основы человеческой цивилизации и определили дальнейшие пути прогрессивного развития[12].

Абсолютный дух предопределяет развитие человека, в качестве производного, на самопознание, саморазвитие и самосовершенствование, в чем и заключается его сущность, цель жизни в материальном мире.

Если определить сущность человека, то можно понять и раскрыть его значение как субъекта хозяйствования. Поэтому на определение сущности человека было уделено некоторое внимание, исходя из нетрадиционных подходов, поскольку множество положений материалистического и традиционного плана не способствовали в полноте раскрытию проблемы.

Человек для реализации своей сущности должен обеспечить свою жизнедеятельность, что предполагает самопознание и познание окружающей среды, выявление средств существования, осуществление целенаправленной деятельности.

Реализация сущности человека в материальном мире осуществляется посредством труда. В экономической литературе даются различные определения труда: «Труд как осознанная целенаправленная деятельность»[1, c. 16]; «труд как своеобразный вид издержек»[1, c. 17]; труд — это «всякое умственное и физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком с целью достижения какого-либо результата, не считая удовлетворения, получаемого непосредственно от самой проделанной работы»[13, c. 124]; «труд — это процесс, характеризующийся затратами времени и энергии человека, направленными на преобразование ресурсов природы в материальные, социальные, интеллектуальные, эстетические и духовные блага»[14, c. 131].

Не вдаваясь в тонкости различия вышеприведенных определений, можно отметить, что в обобщенной форме труд является средством реализации сущности человека, поскольку через него осуществляется физическая, интеллектуальная и духовная деятельность субъекта. Эта совокупность деятельности человека направлена на создание средств, предметов труда, производство продуктов, обустройство среды обитания. Такая деятельность человека относится к её хозяйственной или экономической форме.

Традиционно принято считать, что труд создал человека. Однако, не отрицая значение труда в формировании человека, нужно отметить и воздействие главенствующей роли Информационного вселенского поля на программу деятельности человека. Здесь уместно будет привести некоторые размышления по данному поводу М.Н.Чепурина, где он пишет, «что труд как осознанная целенаправленная деятельность выделил человека из животного мира, наделил его сознанием и определил общественный характер его бытия, долгое время считалось аксиомой. Но, возможно, это всего лишь теорема, требующая доказательств»[1, c. 16].

Чтобы реализовать себя человек должен трудиться[7, c. 126]. И он представляется в качестве субъекта, осуществляющий жизнедеятельность в форме хозяйствования. Поэтому человек рассматривается как субъект хозяйствования, ибо он является хозяином определения и выбора целенаправленной деятельности, вида труда в обеспечении своей жизнедеятельности в материальном мире и опосредованно, а может быть и непосредственно, реализующий программу Информационного вселенского поля.

Человек, как духовно-мыслящее существо, осуществляя хозяйственную деятельность, должен стремиться к адекватному восприятию окружающей среды обитания. С расширением масштабов общественного производства усложняются хозяйственные отношения, возникают объективные экономические законы, представляющие основу проявления стихийных сил, предопределяющих тенденции позитивного и негативного развития экономики.

На начальном этапе развития общества человек в меньшей мере и очень смутно осознавал себя как духовную личность. У него было самосознание на уровне общинно-эгоистического мышления в рамках устоявшихся первобытных отношений.

На раннем этапе развитие человеческого мышления соответствовало отношениям общинного хозяйствования, уровню используемых средств труда, ограниченным рамкам первобытного производства. Люди свободно владели примитивными средствами труда, и их жизнедеятельность подчинялась традициям общины, которые были обусловлены средой обитания. Такая характеристика относится к первой модели экономического человека в условиях общинного развития на заре становления человечества.

Под моделью экономического человека нужно понимать совокупность характеристик содержательного (качественного) значения, предопределенная условиями труда, хозяйственными отношениями, традициями того или иного этапа развития общества. Первая модель характеризует человека как составную, неотделимую часть общины, где индивидуальность сведена до физиологических потребностей, а мышление и самосознание — к неотделимости от целостности в условиях низкого уровня развития орудий труда, соответствующим масштабам общинного производства.

Общинный способ выживания обусловливал ограничение эгоизма человека, подчиняя традициям, правилам хозяйственной совместной деятельности, соблюдению иерархических отношений в рамках общины. Это было предопределено господством исходных и основных отношений общинной собственности.

Возникновение частной собственности изменило отношение между людьми на основе уровня развития средств труда и расширения масштабов общественного производства. Люди с более совершенными средствами труда могли обеспечить собственное существование и использовать других в качестве орудий труда.

Такое изменение условий жизни людей предопределило абсолютное господство одних над другими, что сформировало полярные образы мышления: господина и раба. Частная собственность породила аппарат всеобщего насилия меньшинства над большинством в форме государства и разделение общества на классы: имущие и неимущие. Развитие средств труда обусловило изменение содержания отношений между противостоящими сторонами в обществе. Более развитые экономические отношения способствовали снижению трансакционных издержек, повышению производительности труда, увеличению богатства собственников и государства.

Развитие средств производства и возникновение частной собственности обусловило существование второго типа модели экономического человека, который качественно в содержании отличается от предшествующего. Ко второму типу экономического человека можно отнести в эпоху рабовладельческого строя только собственников, поскольку рабы были в качестве орудий труда для господ.

Конечно, здесь могут возникнуть споры с оппонентами по поводу определения экономической модели человека в том плане, что условия, как они могут сказать, для этого возникают с момента экономической свободы человека труда. А эти условия присущи эпохе капитализма. Однако наш аргумент заключается именно в том, что хозяйствование присуще и рабовладельческому строю, и свободная деятельность исходит от хозяина положения, собственника, а раб в качестве орудия труда не представляется экономически свободным человеком. Поэтому во второй модели экономического человека собственник характеризуется в качестве рассматриваемого предмета. Именно собственник в условиях рабовладельческого строя является экономически свободным человеком, и его господствующая хозяйственная деятельность предопределяет реализацию экономических процессов посредством использования специфического орудия или средств труда — раба.

В данной модели собственник определяется как полный эгоист, думающий о своей персоне, абсолютной власти, укрепляющий свои позиции преимущественно за счет обогащения внеэкономической эксплуатацией рабов и насильственного изъятия собственности у более слабых конкурентов.

Характеристика в качестве эгоиста предполагает нерациональность поведения данной модели человека в сложившихся условиях. Здесь нерациональность выражает увеличение богатства любыми путями и средствами, при этом затраты становятся вторичными. Такой подход вытекает из возможности компенсировать расходы за счет безвозмездной эксплуатации рабов, экспроприации, ограбления и захвата чужой собственности. Вместе с тем не опровергается и увеличение дохода за счет товарного обмена.

В учебной литературе принято рассматривать модели экономического человека с периода возникновения капитализма, где господствует свободная конкуренция и рыночное равновесие[1, c. 20]. Однако модель экономического человека правильно было бы сформулировать с эпохи возникновения хозяйственной деятельности первобытных общин. Это даст увидеть эволюционные перемены в характеристике содержания модели экономического человека в зависимости от изменения типов хозяйствования, производства или социально-экономических формаций.

Возникновение третьей модели экономического человека предопределено условиями развития феодального строя, где появляются новые собственники своего труда: экономически свободные ремесленники и торговцы. Данные собственники результатов своего труда представляют предмет характеристики содержания третьей модели экономического человека, поскольку феодал — землевладелец почти тождественен рабовладельцу, но имеющий некоторое различие, а полураб — крепостной крестьянин еще не представляется полноценным экономически свободным человеком, ибо он находится преимущественно внеэкономической зависимости от собственника земли.

Если определение содержания рабовладельца и феодала характеризует вторую модель экономического человека, то к третьей модели нужно отнести совокупность основных черт экономически свободного человека, как собственника своего труда — ремесленника, так и торговца. Третья модель экономического человека сыграла революционную роль в ускорении социально-экономического развития, расширении масштабов торгового пространства, увеличении объемов товарообмена и орудия труда. Именно ремесленники и торговцы подвели человечество к эпохе капитализма за счет своей массовости и непрерывного совершенствования средств производства, активизации товарно-денежных отношений и расширения рынка.

Данная модель экономического человека характеризуется тем, что он нацелен на рационализацию собственных затрат и увеличение дохода за счет разницы между выручкой, за производимые и реализуемые товары, и затратами, посредством рыночных операций.

К четвертой модели экономического человека нужно отнести капиталиста, который отличается от наемного работника, представителя пятой модели. В эпоху капитализма частный собственник средств производства и наемный работник представляются противостоящими субъектами, связанными единым процессом общественного производства.

Четвертая модель экономического человека характеризуется тем, что капиталист, как хозяин положения, определяет форму организации трудовой деятельности, направленность, объем производства. Он является уже не полным эгоистом, поскольку должен заботиться не только о своей выгоде, но и распределять часть дохода наемным работникам по причине объективной необходимости.

Без наемных работников капиталист не осуществит функционирование фирмы, организации, не получит прибыли. Поэтому объективные условия капитализма порождают рационального человека, думающего об условиях воспроизводства организации, получения частной выгоды и обеспечении воспроизводства фирмы и рабочей силы. При этом наемный работник, как представитель пятой модели экономического человека, является рациональным в пределах получаемой заработной платы, стремящийся к объединению сил наемных работников в деле улучшения своего материального положения, создания условий культурного, духовного развития. Отношения между капиталистами и наемными работниками постоянно развиваются через противоречия, обусловленные уровнем общественного производства.

В современных цивилизованных государствах, создание условий культурного и духовного развития в конце 80 годов ХХ века, предопределили появление шестой модели экономического человека. К этой модели относятся люди с разными социальными положениями: наемные работники, частные собственники средств производства, менеджеры, как наемные работники, и собственники, рабочие и в то же время, как владельцы определенной части акций организации и т.п.

Условия в смешанной экономике, и особенно в социально ориентированной рыночной экономике, как определенная стадия возникновения нового уровня развития, предопределяют формирование личности с активной жизненной позицией, стремящаяся знать не только о своей профессии, но и познавать окружающий мир, вселенную, пропитанная гуманизмом, заботящаяся как о ближних, так и обществе, человечестве. Человека интересует не только материальный, но и преимущественно духовный мир, поскольку духовность снимает все преграды между людьми, обогащает людей, делает их подобием «Высшего разума»[8, c. 206–207].

Нами рассмотрены 6 моделей экономического человека, которые являются результатами эволюционного развития человечества, общественного хозяйствования. В систематизированном виде эволюцию модели экономического человека можно рассмотреть в таблице 1.

В некоторых изданиях предлагается модель экономического человека, сформированного в условиях так называемого социализма[1, c. 22]. Однако такая модель сформировалась в условиях господства административно-командной системы, где экономические стимулы были сведены до минимума и не имели значимой роли. Внеэкономическое принуждение трудящихся и идеологическое оболванивание человека были рычагами развития экономики.

Поэтому данный вид можно отнести к характеристике раба и, в то же время, декларативно свободного человека, имеющий со стороны государства гарантию на «кусок хлеба», если он не противится и соблюдает правила игры

административно-командной системы. Тем самым не уместно было бы выделять его как полноценную разновидность экономического человека. А высокопоставленных чиновников в этой системе можно было бы отнести к характеристике феодала и капиталиста.

Эволюционные модели экономического человека

Экономические интересы и условия

Типы общественного производства или социально-экономической формации

Источник: www.aup.ru

Труд как фактор исторического развития человека

Согласно традициям марксистского человекознания именно труд, его исторически закономерная форма, использование oру- дий понимались как главные детерминанты исторического разви- тия психики людей. Эти идеи К. Маркса получили развитие в pаботах Л.С.Выготского (1931), С.Л.Рубинштейна (1934), А.Н.Ле- онтьева (1965, 1975). В контексте психологии труда важно otме- тить вклад еще одного отечественного мыслителя, творчески раз- вивавшего марксистские представления о природе человека и ос щества, — А.А.Богданова (1873—1928).

Так, в работе «Авторитарное мышление» ученый проследил истоки формирования авторитарного, догматичного, религиозного мышления. Он понимал эту форму социального (и индивидуального) познания людей как исторически наиболее раннюю, соответствовавшую организационным особенностям жизни людей в условиях грубого деления трудовых функций на исполнительские и собственно организаторские функции руководства. Да-

лee, no мере становления человека как субъекта труда, производителя товара, относительно независимого, объединяющего фун-кции планирования, замысла и его реализации, ему требуются вce большая гибкость, развитые организаторские способности. Его мышление преобразуется, и в культурных феноменах общественной жизни и общественного сознания все ярче проявляются признаки не авторитарного, а диалектичного мышления, формирует-самосознание отдельной личности. «Общение с другими существами — вот что делает человека микрокосмом» (Богданов А. А.).

Продукты социального познания, зафиксированные с помощью символов, знаков, языка, рассматривались А. А. Богдановым орудия организации общественной жизни людей (а их усвоениее отдельным человеком — как проявление его социализации), Богданов считал, что деятельностный принцип закрепления познавательных форм, типичных для общества (а следовательно, и большинства его членов), может объяснить особенности культур не только прошлых эпох, но и современных и будущих. А. А. Богданов отмечал, что в той мере, в какой в обществе будут воспроизводиться типичные способы существования, оргазация трудовой деятельности людей, особенности их произведенных отношений, в той мере будут воспроизводиться и организационные формы и явления общественного сознания и, как частность, — особенности индивидуального сознания людей. Теория трудовой типологии культуры А. А. Богданова может осматриваться, с нашей точки зрения, как одна из первых социопсихологических концепций — аналогов современной деятельностной теории психики. Эта теория позволяет не только объяснить исторические феномены культурной жизни, но и ориентироваться в современных формах социального познания. В контексте психологии труда эта теория интересна как попытка рассмотрения проблемы развития человека в качестве субъекта труда участника коллективного субъекта труда) в филогенезе.

Труд как вид деятельности

В главе 2 рассматривались виды работ, трудовые посты, роли и, которые могут существовать в проектной форме, в виде вакансий и анализироваться психологами в этом качестве. При обсуждении развития человека как субъекта трудовой деятельности нac интересует деятельность как психологическое, а не организационно-техническое понятие. Понятие «деятельность» в психолога необходимо отличать от других форм активности, процессов, Е. А. Климов (1997) предлагает под деятельностью понимать такаю форму активности субъекта, которой присущи одновременно три базовых признака:

1) имеет место процесс действий (совокупность, пос-

ледовательность неких актов);

2) процесс действий сознательно направлен в целом на

приспособление к требованиям среды и (или) некоторое ее пре-

образование;

3) процесс действий имеет значение для существо-

вания и развития человека и (или общества).

Таким образом, если психолог сталкивается с неким произ- водственным процессом, который осуществляется машинами-ав- томатами, животными (даже такими умными, как слоны, собаки, лошади), некорректно называть их формы поведения трудом трудовой деятельностью, оставив последний термин только для обозначения «живого человеческого труда», сознательно регули-руемой трудовой активности человека.

Чем труд отличается от других видов деятельности? Труд в пси- хологическом понимании — это деятельность, результатом которой является социально-ценный продукт. Но кроме того, труд, по мнению Е. А. Климова (1998), отличается от игры, учения, общения еще тремя признаками, так что всего получается четыpе существенных признака труда:

1) труд ориентирован на заданный социально-ценный резуль-

тат;

2) труд регламентирован социальными нормами, правилами,

традициями;

3) в труде используются орудия, имеющие культурно-истори-

ческое происхождение и способы употребления;

4) в труде люди вступают между собой в особые межлюдские

производственные отношения.

Аналоги этих признаков есть и в других видах деятельности, но именно в труде степень социальной регламентации, нормирован-!ности, заданности оказывается самой высокой по всем четырем признакам. Так, в игре (если не касаться профессиональных вари-|антов игры, например, в спорте) чаще ценен не результат, а про- цесс, результат может быть неким условным событием. В общении также (если это не профессиональное, а обычное дружеское общение, общение близких людей, соседей), важен не продукт, не достижение заданного результата, а процесс, демонстрация любви, принятия (или, наоборот, негативных эмоций и чувств). Правила общения регулируются социальными нормами, но они ситуативны и оставляют широкое поле для творчества, так же как и выбор средств общения. Отношения людей в общении могут быть далеки от производственных, они — неформальные. Учение как деятельность порождает результат, который лишь потенциально полезен для общества (будет полезен в будущем, когда ученик начнет самостоятельно трудиться); процесс учения нормирован, но широки допустимые пределы способов учения и достигнутых

результатов; средства учения могут также выбираться и учителем и учащимися; отношения учитель — ученик далеки от трудовых производственных отношений.

Кроме профессионального труда, с помощью которого люди помучают вознаграждение и социализируются, существует и непрофессиональный: труд общественно-полезный и труд по самообслуживанию. Общественно-полезный труд в своих простых формах доиупен и дошкольнику, и людям преклонного возраста. Труд по самообслуживанию осваивается и осуществляется дошкольниками. В противном случае другие люди — взрослые — одевают, кормят, умывают ребенка (или инвалида, больного).

Непрофессиональные виды труда обладают теми же психоло-

гическими признаками (Климов Е.А., 1998), что и труд профес-

Какова структура основных составляющих человека как субъекта

труда? Субъект деятельности является носителем активности, он формирует замысел (цели), планирует деятельность, подбирает средства, условия деятельности. В труде человек не всегда может

быть таким полноценным субъектом. Часто цели объективно зада-

ны, способы их достижения установлены инженерами, которые подбирают и орудия, и условия труда, и формы его организации. Если все эти компоненты жестко регламентированы, работнику

остается быть исполнителем, а его «субъектность» загоняется в узкие рамки качественного и быстрого исполнения задач, намеченных другими.

Структура субъектных свойств человека представлена на рис. 5. Человек как субъект труда может исследоваться на разных уров-

| Человек — субъект труда | ||

| ! | ! | |

| Психические | Индивидуально- | |

| регуляторы труда | Функциональные | личностные свойства |

| (макродинамика | состояния в труде | (относительно |

| в онтогенезе) | (микродинамика | устойчивые свойства |

| в течение дня, | индивидуал ъност и) | |

| Опыт, знания, умения, | недели) | |

| навыки, чувственные | Профессионально | |

| представления | Работоспособность, | важные качества, |

| трудоспособность, | способности, свойства | |

| Ценностные ориента- | особые психические | интегральной индиви- |

| ции, интересы, мотивы, | состояния в труде | дуальности разных |

| склонности, созна- | стресс, утомление, | уровней, характер, пол, |

| ние Я, профессио- | моноюния и пр | возрастные особен- |

| нальное самосознание | ности и т п |

Рис 5 Структура основных компонентов человека как субъекта груда

нях: на уровне деяния как единицы деятельности, которую ee задает сам человек; на уровне действий как процессов, направ- ленных на достижение целей; на уровне операций как способов осуществления действий; осознаваемые элементы действий макроэлементы — поддаются сознательному контролю (могут бы самостоятельно поставленные цели, когда работник контролиру ет направление своего внимания, сознания осмысленно, осознанно); микроэлементы действия плохо поддаются сознательному контролю. Их особенности могут выявляться психологом косвенным признакам. Выбор уровня исследования субъекта труда зависит от целей, задач психолога.

Источник: megalektsii.ru

Тема 2.2. Личность как субъект общественной деятельности

1. Первичная — формирование личности (складывается своя точка зрения по любому жизненному вопросу).

2. Вторичная —

— ДЕсоциализация — отказ от своих идеалов

— РЕсоциализация — приобретение новых ценностей (ролей)

Социализация происходит всю жизнь, но основа личности изменяется редко.

В отличие от социализации. которая может носить стихийный характер ,воспитательный процесс всегда организован (имеет систему и цель) .

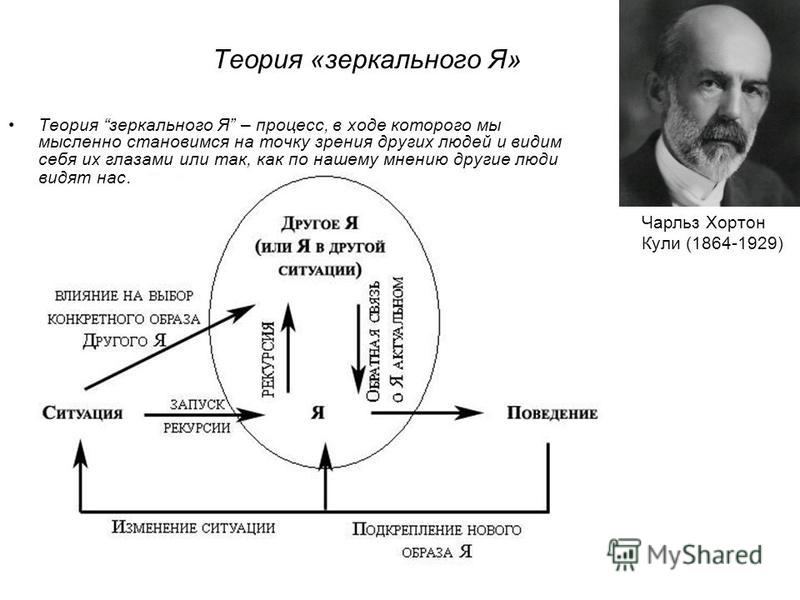

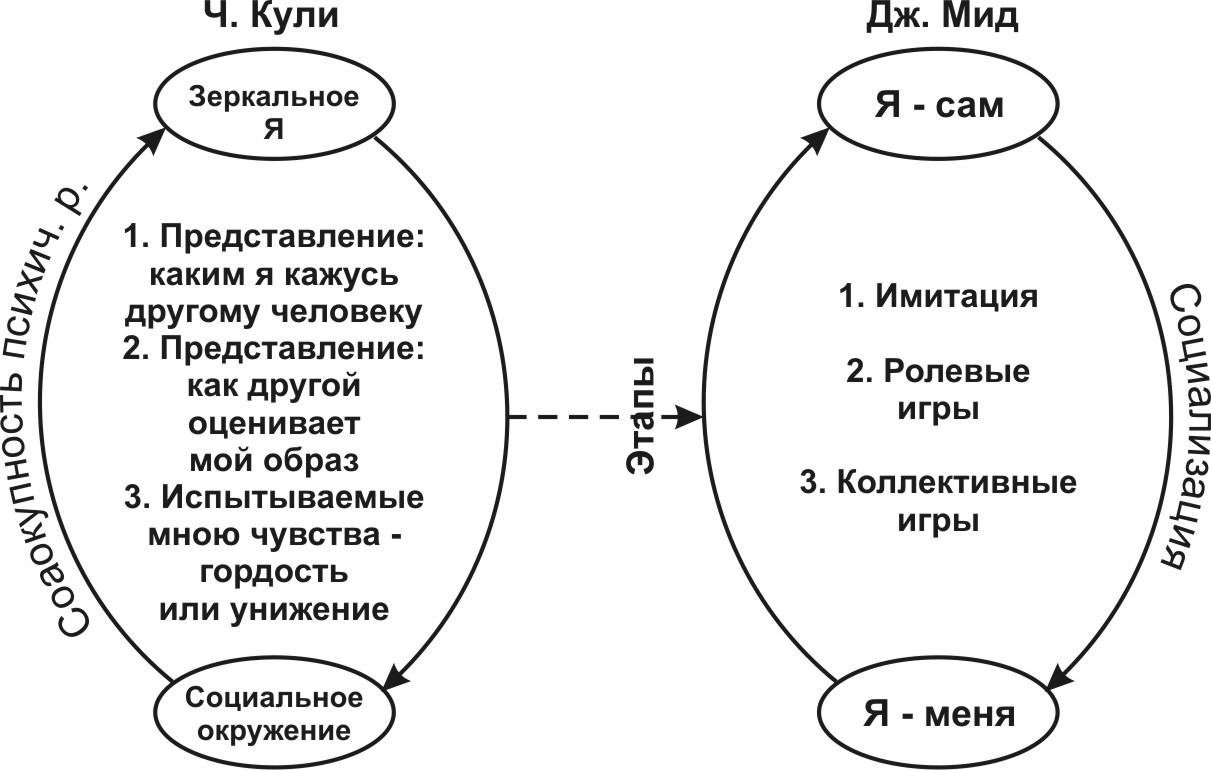

Теория «зеркального Я» Ч. Кули и теория социализации Д. Мида

Чарлз Кули (1864-1929), американский социолог

Ч.Кули предполагал, что “зеркальное Я” представляет собой постоянный ментальный процесс, для которого характерны три фазы .Наиболее образно понятие зеркального «Я» можно проиллюстрировать словами Уильяма Теккерея из его романа «Ярмарка тщеславия» : «Мир — это зеркало, и оно возвращает обратно каждому человеку отражение его собственного лица. Нахмурьте брови, и оно вернет вам недоброжелательный взгляд, смейтесь вместе с ним, и оно будет вашим радостным и добрым компаньоном».

Во-первых , мы представляем себе, как мы выглядим в глазах других людей. Например, мы можем решить, что поправляемся и становимся «полными».

Во-вторых, мы воображаем, как другие люди будут оценивать нашу внешность. Мы прекрасно знаем, что обычно окружающие рассматривают тучных людей как непривлекательных.

В-третьих, мы вырабатываем некий тип внутреннего самоощущения, например, чувство гордости или стыда, на базе которого создаем для себя представления о том, что думают о нас прочие люди. В нашем случае мы, скорее всего, будем испытывать беспокойство или неловкость, связанные со своей воображаемой тучностью.

Теория «ИГРЫ «Джорджа Мида

Джордж Герберт Мид (1863 — 1931), американский социолог

1. Стадия имитации.

2. «Принятие роли другого»

3. Коллективная игра.

Символический интеракционизм Д. Мида — САМОСТЬ

(теория «зеркального «Я» Ч. Кули)

Мид различает два аспекта формирования самости :

1. Я (I) — это то, что я думаю о других и о себе, это мой внутренний мир.

2. Мне (Me) — это то, что, по моему мнению, обо мне думают другие,

это моя внешняя социальная оболочка, как я её себе представляю.

Самость = I+ ME

Индивид, считает Мид, развивает самосознание в момент, когда он видит себя так, как его видят другие.

Понятие самости не является врожденным, его происхождение целиком социально.

Этапы жизни человека (Э. Эриксон)

Эрик Эриксон (1902 — 1994), психолог

Согласно теории развития личности Эрика Эриксона, развитие личности продолжается всю жизнь, где один этап в случае благополучного разрешения внутренних противоречий приходит на смену другому. Если этап пройден психологически правильно, то личность приобретает новое качество , а если нет — то комплекс .

8 стадий развития личности по Э.Эриксону

Стадия 1. Базовое чувство доверия — недоверия . От рождения до 18 месяцев

Cтадия 2. Автономность — стыд, сомнение . От 18 до 36 месяцев

Cтадия 3. Инициатива (предприимчивость) — вина . От 3 до 5 лет

Стадия 4. Трудолюбие — неполноценность . От 6 до 11лет

Стадия 5. Идентичность — ролевой беспорядок . От 11 до 18 лет

Cтадия 6. Интимность — изоляция . Ранняя взрослость. От 18 лет до начала среднего возраста

Стадия 7. Производительность — застой . Взрослость

Стадия 8. Целостность — отчаяние, безысходность . Поздняя взрослость, зрелость

P.S. — синим отмечено достоинство , приобретаемое в данный периода, красным — комплекс.

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ как для правильного воспитания детей, так и для выявления причин своих комплексов (где был сбой), правильная диагностика является дорогой к лечению.

Свобода и ответственность

В истории общественной мысли проблема свободы всегда была связана с поиском разного смысла .

Свобода — это специфический способ бытия (жизни) человека, связанный с его способностью выбирать решение и совершать поступок в соответствии со своими целями , интересами, идеалами и оценками, основанными на осознании объективных свойств и отношений вещей, закономерностей окружающего мира.

Свобода есть там,где есть выбор!

Ответственность — это понятие, характеризующее объективный, исторически конкретный вид взаимоотношений между личностью, коллективом, обществом с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к ним взаимных требований.

Задание:

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

Основополагающими чертами человека являются труд, разум, коллективность, творчество, но наряду с этим свобода и ___(1). Свобода — это специфическое человеческое качество, лежащее в основе формирования его __(2). В свободной деятельности человек добивается поставленных __(3) и реализует себя. Проблемы свободы чаще сводились к вопросу о том, обладает ли человек свободой ___(4), или все его поступки обусловлены внешней __(5), под которой понимали предопределение, Божий промысел, __(6), рок.

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову.

Источник: borzilova.ru