Трудовой Кодекс Российской Федерации (гл.15, ст. 91) так определяет понятие рабочего времени:

Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.

Содержание рабочего времени отличается большим разнообразием составляющих его элементов. Для их раскрытия служит классификация затрат рабочего времени, которая может осуществляться по отношению к трем элементам производственного процесса: предмету труда, работникам и оборудованию. [2] Основой этих классификаций является выделение двух составляющих времени осуществления производственного процесса (времени работы) и времени перерывов.

Правовое регулирование рабочего времени педагогических работников

|

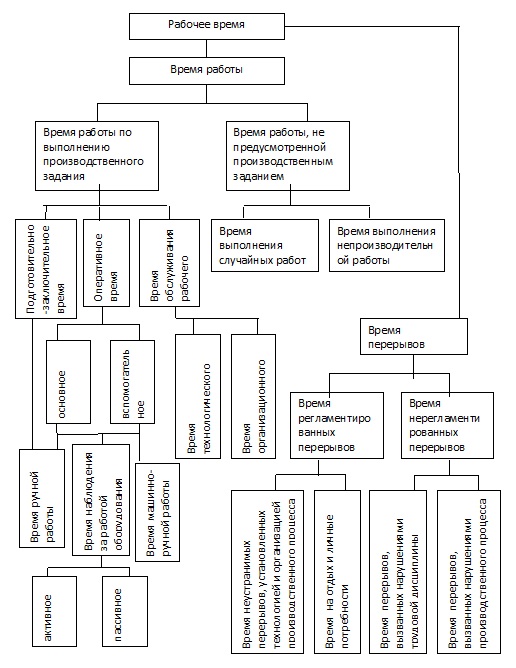

Классификация затрат рабочего времени исполнителя представлена на рисунке 1. Здесь под временем работы понимается период, в течение которого работник осуществляет подготовку к работе, ее непосредственное выполнение и завершение. Оно в свою очередь состоит из времени работы по выполнению производственного задания и времени работы, не предусмотренного производственным заданием.

Время работы по выполнению производственного задания представляет собой время, затрачиваемое на подготовку и непосредственное выполнение задания. Оно состоит из подготовительно-заключительного времени, оперативного времени и времени обслуживания рабочего места.

Величина подготовительно-заключительного времени не зависит от объема работы по выполнению производственного задания, поэтому, чем больше объем задания, тем меньшая доля подготовительно-заключительного времени приходится на единицу работы по этому заданию.

Оперативное время – это время, в течение которого работником или группой работников непосредственно выполняется производственное задание. Оно подразделяется на основное и вспомогательное.

Основным называется время, в течение которого предмет труда претерпевает количественные и качественные изменения, а также изменение положения в пространстве. Например, обработка детали в станке в метало- и деревообработке, сшивание деталей изделия в швейном производстве, время активного наблюдения за ходом аппаратного процесса в химическом производстве, управление автомобилем при перевозке грузов в автомобильном транспорте.

Ненормированный рабочий день — Елена А. Пономарева

Вспомогательное время затрачивается исполнителем на действия, обеспечивающие выполнение основной работы (установка в станке и снятие с него предметов труда в станочных производствах, проведение замеров изготавливаемой детали, загрузка аппаратов сырьем и материалами в пищевой промышленности, изменение режимов работы оборудования и т.д.).

Время обслуживания рабочего места – это время на уход за рабочим местом и поддержания оборудования в рабочем состоянии. Оно подразделяется на время технического и организационного обслуживания.

Время технического обслуживания связано с уходом за оборудованием при выполнении конкретного задания на этом оборудовании (замена изношенных деталей, наладка и смазка оборудования, замена картриджей в оргтехнике и т.п.).

Время организационного обслуживания – это время на поддержание рабочего места в работоспособном состоянии (уборка производственных отходов, перемещение в пределах рабочего места тары с заготовками и готовыми изделиями, мойка и уборка автомашин и т.п.).

В зависимости от характера участия исполнителя в выполнении производственных операций подготовительно-заключительное время подразделяют на время ручной работы, время машинно-ручной работы и время наблюдения за работой оборудования.

Временем ручной работы называют работу без применения машин и механизмов, когда используется только ручной немеханизированный инструмент.

Время машинно-ручной работы (в том числе ручной механизированной) — это время, в течение которого работа выполняется машиной при непосредственном участии работника или работником с использованием ручного механизированного инструмента (электродрели, пневматического молотка, бензопилы).

В условиях механизированного и автоматизированного производства значительную долю рабочего времени занимает время наблюдения за работой оборудования. Оно может быть активным и пассивным.

Время активного наблюдения за работой оборудования состоит в том, что работник непосредственно не выполняет физической работы, но его присутствие обязательно на рабочем месте для наблюдения за ходом технологического процесса.

Время пассивного наблюдения – это время, в течение которого отсутствует необходимость постоянного наблюдения за работой оборудования или технологическим процессом, наблюдение ведется периодически. Это время может быть использовано на выполнение других работ, позволяющих осуществлять периодическое наблюдение за самостоятельной работой оборудования.

Рабочее время может быть перекрываемым и неперекрываемым. Перекрываемое время – время выполнения какой-либо работы в период автоматической работы оборудования. Например, время выполнения вспомогательной работы работником и время автоматической работы оборудования, за которым работник ведет наблюдение, выполняются одновременно, то есть перекрываются.

Неперекрываемое время — это время выполнения вспомогательных работ при остановленном оборудовании (например, при загрузке сырья в аппараты прерывного действия).

Время работы, не предусмотренное производственным заданием, представляет собой время, которое затрачивается на выполнение случайных или непроизводительных работ.

Случайные работы – это работы, вызванные производственной необходимостью, но не предусмотренные производственным заданием (например, исправление брака).

Непроизводительной работой считается такая, которая не дает прироста объема продукции или улучшения ее качества (например, излишний пробег автомобиля с грузом из-за неправильно составленного маршрута).

Время перерывов – это период, в течение которого работник, находясь на производстве, не работает. Оно составляет часть рабочего времени и его следует отличать от времени перерывов на обед, которое в рабочее время не включается. Время перерывов в работе подразделяется на время регламентированных перерывов и нерегламентированных перерывов.

Время регламентированных перерывов предполагает время неустранимых перерывов, установленных технологией и организацией производственного процесса, и время на отдых и личные надобности (например, производственную гимнастику).

|

Время неустранимых перерывов, установленных технологией и организацией производственного процесса, определяется специфическими условиями протекания конкретных технологических процессов (например, чтобы нагретая деталь остыла до определенной температуры).

Время перерывов на отдых и личные надобности предоставляется работникам для восстановления работоспособности в течение рабочей смены, для проведения производственной гимнастики, на личную гигиену и собственные надобности.

Время нерегламентированных (устранимых) перерывов вызывается нарушениями протекания нормального производственного процесса и нарушениями трудовой дисциплины.

Время перерывов, вызванных нарушениями трудовой дисциплины, является следствием опозданий на работу, самовольных отлучек с рабочего места, преждевременного прекращения работы, простоев работников, которые не могут выполнять свои обязанности из-за отсутствия других работников, нарушающих трудовую дисциплину.

Время перерывов, вызванных нарушениями протекания нормального производственного процесса, возникает по организационно-техническим причинам. Это происходит из-за плохой организации труда и производства (например, несвоевременная подача на рабочее место сырья, материалов, электроэнергии, несвоевременное обслуживание оборудования).

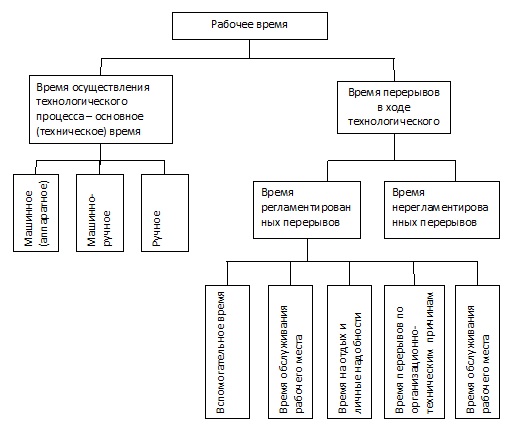

Классификация по отношению к предмету труда, которая является также и классификацией по отношению к производственному процессу (ведь речь идет о затратах, необходимых для превращения предмета труда в продукт труда) представлена на рисунке 2.

Необходимо отметить, что затраты рабочего времени делятся на нормируемые и ненормируемые.

К нормируемым затратам рабочего времени относятся затраты, необходимые для выполнения заданной работы. Они включают в себя:

— подготовительно-заключительное время;

— оперативное время;

— время обслуживания рабочего места;

— время перерывов, предусмотренных технологией и организацией производственного процесса;

— время на отдых и личные надобности.

Все эти затраты входят в норму времени.

К ненормируемым затратам рабочего времени относятся потери времени по организационно-техническим причинам (например, аварийные остановки оборудования, устранимые недостатки организации труда).

Источник: www.ekonomika-st.ru

Нормирование и виды рабочего времени

Нормирование рабочего времени означает установление временного критерия меры труда. Вместе с тем оно, ограничивая максимальную продолжительность времени, затрачиваемого на труд, за этим пределом освобождает время для отдыха, восстановления трудоспособности, выполнения семейных обязанностей, обучения без отрыва от работы, занятий спортом и г. д.

В настоящее время выделяются две основные функции нормирования рабочего времени:

1) охранительная (для восстановления трудоспособности и, как следствие, обеспечения длительной и высокой продуктивности рабочей силы);

2) производственная (обеспечение высокой производительности труда, выполнение задач, стоящих перед отдельными организациями и хозяйственно-экономическим комплексом страны в целом).

Нормирование рабочего времени опирается на положение, зафиксированное в ч. 5 ст. 37 Конституции РФ, согласно которому работающему по трудовому договору гарантируется установленная федеральным законом продолжительность рабочего времени.

Нормирование рабочего времени может устанавливаться в расчете на различные календарные периоды: сутки, неделю, месяц, год. При этом основной учетной единицей, от которой идет отсчет и на базе которой производятся все расчеты с рабочим временем, является рабочая неделя (продолжительность рабочего времени и числа рабочих дней в течение календарной недели). Помимо этого в организации для работников устанавливается количество рабочих часов и рабочих дней в неделю.

Рабочий день — это продолжительность рабочего времени для конкретного работника или группы работников в течение суток. Рабочий день как норму рабочего времени следует отличать от рабочей смены, под которой понимается, во-первых, время (продолжительность) работы (в часах и минутах) в течение определенной части суток в соответствии с графиком (распорядком) работы, причем работа в течение суток может производиться в одну или несколько смен (дневные смены, ночные смены), и во-вторых, продолжительность ежедневной работы как при многосменной, так и при односменной работе.

Нормы продолжительности рабочего времени, установленные государством, варьируются в зависимости от условий, в которых трудится работник, от того, к какой категории трудящихся он относится, а также от того, полная или неполная занятость предусмотрена трудовым договором.

Соответственно российское трудовое законодательство предусматривает следующие виды рабочего времени: нормальное (полное для обычных условий труда); сокращенное (полное для особых условий труда, отдельных профессий и категорий работников); неполное (меньшее для данного вида работы, данной профессии, устанавливаемое по соглашению между работником и работодателем).

Для подавляющего большинства работников применяется нормальная продолжительность рабочего времени (нормальное рабочее время).

Нормальное рабочее время — это норматив, устанавливающий продолжительность рабочей недели (в часах) при условии работы в нормальных условиях труда. Отклонения от этого норматива возможны лишь в сторону снижения — с учетом условий труда, возраста или физического состояния работника, а также по соглашению сторон коллективного или трудового договора.

По законодательству Российской Федерации (ст. 91 ТК РФ) нормальная продолжительность рабочего времени работников в организациях не может превышать 40 часов в неделю. Таким образом, 40 часов в неделю — это максимальная продолжительность рабочего времени для всех трудящихся, независимо от типа рабочей недели (пятидневной или шестидневной).

Сокращенное рабочее время — это рабочее времени меньше нормального, но с оплатой как за его нормальную продолжительность.

Устанавливая сокращенную норму рабочего времени, законодатель учитывает, во-первых, факторы, связанные с физиологическими особенностями организма определенных категорий трудящихся, а во-вторых, производственные, технологические, либо географические факторы, отрицательно влияющие на работников.

В зависимости от физиологических особенностей человека устанавливается следующая сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ): для работников в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю; для работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

При этом продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины указанных норм для лиц соответствующего возраста.

Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, сокращенная продолжительность рабочего времени определена в размере не более 35 часов в неделю.

Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, т. е. когда существует повышенное воздействие различных вредных факторов на организм человека. Согласно ст. 92 ТК РФ, для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, нормальная продолжительность рабочего времени сокращается минимум на 4 часа и составляет не более 36 часов в неделю. Порядок сокращения рабочего времени должен устанавливаться Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

До настоящего времени применяется Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа на которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22.

Порядок применения данного списка регулируется Инструкцией Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 ноября 1975 г. № 273/П-20. На каждом производстве, ориентируясь на этот список, работодатель устанавливает свой перечень таких работ, прилагающийся, как правило, к коллективному договору. Перечни работ с вредными и тяжелыми условиями труда, составленные с учетом систематически проводимой аттестации рабочих мест, могут также устанавливаться отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями.

Для определенных категорий работников с особо вредными, тяжелыми или опасными условиями труда предельная продолжительность рабочего времени устанавливается специальными законодательными нормами. Например, 36-часовая или 24-часовая рабочая неделя установлена для лиц, занятых на работах с химическим оружием.

Статья 92 ТК РФ закрепляет, что Трудовым кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени и для других категорий работников (педагогических, медицинских и т. д.).

Так, в соответствии со ст. 333 ТК РФ, Законом РФ «Об образовании» и рядом других нормативных актов (постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191) для преподавателей вузов установлен шестичасовой рабочий день, в который входит не только учебная, но и научная и методическая работа.

Кроме того, трудовым законодательством предусмотрены еще два случая, когда продолжительность рабочего времени может быть сокращена:

во-первых, согласно ст. 95 ТК РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час;

во-вторых, в соответствии со ст. 96 ТК при работе в ночное время (ночным считается время с 22 часов до 6 часов) продолжительность работы (смены) сокращается на один час без последующей отработки. Это правило не распространяется на работников, для которых уже предусмотрено сокращение рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время. Продолжительность работы в ночное время уравнивается и в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.

Неполное рабочее время — это время продолжительностью менее нормированного нормального и сокращенного, которое устанавливается по соглашению сторон с оплатой пропорционально отработанному времени.

В соответствии со ст. 93 ТК РФ работа на условиях неполного рабочего времени (неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели) может быть установлена как при приеме на работу, так и впоследствии (т. е. уже в период действия трудового договора) на определенный срок или без указания срока. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

Хотя неполное рабочее время по общему правилу устанавливается по соглашению сторон, в некоторых случаях, определенных законом, работодатель обязан удовлетворить просьбу работника работать на условиях неполного рабочего времени. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе: беременной женщины; одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Положение о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время, было утверждено постановлением Госкомтруда СССР и Секретариатом ВЦСПС от 29 апреля 1980 г. № 111/8-51. Оно оправдало себя на практике и действует в Российской Федерации до настоящего времени.

Согласно ст. 93 ТК РФ работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений трудовых прав: сохраняется продолжительность очередного и учебных отпусков, время работы засчитывается в трудовой стаж в полном объеме, премии начисляются на общих основаниях и т. д. В трудовых книжках работников факт работы с неполным рабочим днем не фиксируется.

Следует указать, что неполное рабочее время может устанавливаться не только по просьбе работника и в его интересах, но и по инициативе работодателя. Так, перевод на режим неполного рабочего времени возможен в связи с изменением организационных или технологических условий труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации на срок до шести месяцев (ст. 74 ТК РФ).

В настоящее время законодательством устанавливается не только недельная норма рабочего времени, но и максимально допустимая продолжительность ежедневной работы для ряда категорий работников. Статьей 94 ТК РФ определено, что продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

для работников в возрасте от 15 до 16 лет — 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет — 7 часов;

для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет — 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет — 4 часа;

для инвалидов — в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: при 36-часовой рабочей неделе — 8 часов; при 30-часовой рабочей неделе и менее — 6 часов.

Вместе с тем коллективным договором может быть предусмотрено увеличение указанной выше продолжительности ежедневной работы (смены) для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени и гигиенических нормативов условий труда, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Установлено также, что продолжительность ежедневной работы (смены) творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии, может устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

5.2. Нормирование труда. Классификация затрат рабочего времени

Нормирование трудапредставляет собой составную часть (функцию) управления производством и включает в себя определение необходимых затрат труда рабочего времени на выполнение работ (изготовление единицы продукции) отдельными работниками (бригадами) и установление на этой основе норм труда.

Норма– это количество времени, необходимого для выполнения определенного объема работ.

Норматив — это количество времени, необходимого для выполнения на выполнение отдельных элементов производственного или трудового процесса.

Выделяют следующие виды норм и нормативов.

1) Норма времени – это величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения единицы работы работником или группой работников (в частности, бригадой) соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях.

2) Норма выработки — это установленный объем работы (количество единиц продукции), который работник или группа работников (в частности, бригада) соответствующей квалификации обязаны выполнить (изготовить, перевезти и т.д.) в единицу рабочего времени в определенных организационно-технических условиях. Норма выработки (Нв) определяется как количество продукции, подлежащее изготовлению в течение часа. Если обозначить норму времени ti, час./ед., то норма выработки в смену составит:

продолжительность смены, час

ti, час/ед.

3) Норма обслуживания — этоколичество производственных объектов(единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа работников (в частности, бригада) соответствующей квалификации обязаныобслужить в течение единицы рабочего времени в определенных организационно-технических условиях. Эти нормы предназначаются для нормирования труда работников, занятых обслуживанием оборудования, производственных площадей, рабочих мест, а также для лиц, обслуживающих ЭВМ и уборщиц.

4) Норма управляемости – это количество подчиненных работников, приходящихся на одного руководителя.

5) Норма численности — это установленная численность работников определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных производственных, управленческих функций или объемов работ в определенных организационно-технических условиях. По нормам численности определяются затраты труда по профессиям, специальностям, группам или видам работ, отдельным функциям, в целом по предприятию или цеху, их структурным подразделениям.

6) Норматив численности — заранее установленная расчетная величина, представляющая собой количество работников, которых можно содержать для обслуживания того или иного объекта или выполнения определенного объема работ (то есть устанавливается на основе норм обслуживания).

В ходе нормирования изучаются затраты рабочего времени. Рабочее время – установленная законодательством продолжительность рабочего дня (рабочей недели), в течение которого рабочий выполняет порученную ему работу.

Рабочее время делится на две части:

— нормируемое время (связанное с выполнением задания);

— ненормируемое время (время потерь).

1. Нормируемое время состоит из подготовительно-заключительного времени, оперативного времени, времени обслуживания рабочего места, перерывов на отдых и личные надобности, перерывов по организационно-техническим причинам.

В общем виде величина нормы времени включает в себя:

Подготовительно-заключительное время затрачивается рабочим на подготовку к выполнению заданной работы и на действия, связанные с ее окончанием. Норма подготовительно-заключительного времени устанавливается либо на партию изделий, либо на рабочую смену.

Оперативное время используют непосредственно для выполнения заданной работы. Оно подразделяется на две части: основное (технологическое) время; вспомогательное время. Основное (технологическое) время — это время, затрачиваемое рабочим на изменение предмета труда (его формы, размеров, внешнего вида, физико-химических или механических свойств и т.д.), его состояния и положения в пространстве и повторяющееся при изготовлении каждой единицы продукции. К вспомогательному времени относится время, которое затрачивается на приемы рабочего, без которых невозможен ход основного (технологического) процесса: установка и снятие детали, управление станком, подвод и отвод инструмента и т.п.

Время обслуживания рабочего места используется рабочим для ухода за своим рабочим местом и поддержания его в рабочем состоянии на протяжении смены и подразделяется на:

— время организационного обслуживания, оно не связано с выполняемой работой и реализуется 2 раза в смену: в начале и в конце смены;

— время технического обслуживания, связано с выполняемой операцией; это время, затрачиваемое на подналадку оборудования и приспособлений в процессе работы, на смену затупившегося инструмента, уборку стружек и т.д.

Время перерывов на отдых и личные надобности устанавливается обычно в размере 8—10 мин на смену (на стройплощадках — 15 мин) и во всех случаях включается в норму времени.

Время перерывов по организационно-техническим причинам — это перерывы, связанные с ремонтом механизмов по графику, ожиданием обслуживания вследствие занятости рабочего, обслуживающего несколько станков.

2. К ненормируемому времени относится время потерь:

— по организационно-техническим причинам. Это потери связанные в ожиданием работы, заготовок, инструмента, ремонта станка, мастера и т.п.

— по вине рабочего. Под потерями рабочего времени по вине рабочего понимают перерывы в работе вследствие нарушения трудовой дисциплины и распорядка дня.

Различают два основных вида нормирования затрат рабочего времени:

Опытно-статистический. При этом методе нормы устанавливаютсяна основе личного опыта нормировщика, данных статистики. Такие нормы называются опытно-статическими, они не способствуют повышению производительности труда, поэтому их необходимо заменять научно-обоснованными нормами, устанавливаемыми аналитическими методами

Аналитический. Научный метод. Он основанна исследовании операции расчленением ее на трудовые приемы, на изучение факторов, влияющих на продолжительность отдельных трудовых приемов; на проектировании рационального трудового процесса с учетом психофизиологических особенностей человека. На этой основе определяется нормативная продолжительность отдельных элементов работы и рассчитывается норма времени. При использовании аналитического метода нормы труда устанавливаются следующими способами:

1) исследовательский. Основан на данных фотографии рабочего дня и хронометража, поэтому он достаточно трудоемкий, но зато обеспечивает высокую точность расчетов

2) аналитический. Нормы времени рассчитываются по готовым нормативам, которые заранее были установлены аналитически-исследовательским способом.

Источник: studfile.net