Основным элементом бухгалтерского баланса (единицей отражаемой в нем информации) считается балансовая статья (строка). Балансовая статья соответствует показателю (на начало или конец отчетного периода), характеризующему отдельные виды экономических ресурсов (активы) и источников их образования (капитал собственника и привлеченный капитал или обязательства).

В мировой практике применяются две формы бухгалтерского баланса: горизонтальная и вертикальная. При горизонтальной форме активы показываются в левой части баланса, а пассивы — в правой. Вертикальная форма баланса предполагает последовательное расположение балансовых статей (в столбик): сначала статьи, характеризующие актив, далее — статьи пассива.

В США выбор горизонтальной или вертикальной формы баланса оставлен за экономическими субъектами. Независимо от избранного варианта применяется уравнение: Активы = Пассивы + Капитал. В Великобритании закон о компаниях 1985 г. предусматривает обе формы построения баланса. Однако при расположении статей баланса бухгалтеры в большинстве случаев придерживаются первоначального уравнения двойственности, описанного Л. Пачоли: Активы — Пассивы = Капитал собственника.

В российском учете баланс строится исходя из формального уравнения двойственности, описанного И.Ф. Шером (Активы = Капитал + Пассивы). Все показатели (балансовые статьи), отражающие объекты бухгалтерского наблюдения, обеспечивающие производственно-хозяйственную и финансовую деятельность, распределены на двух противоположных сторонах: слева — активы, справа — источники собственных средств (собственный капитал) и кредиторская задолженность (пассивы). В действующей терминологии российского учета левая сторона баланса называется «Актив», правая — «Пассив».

Вертикальные взаимосвязи статей актива баланса предполагают их расположение в порядке повышения уровня ликвидности (в учете стран Запада, наоборот — по убыванию ликвидности). В начале отражаются менее ликвидные статьи (Нематериальные активы, Основные средства, Капитальные вложения и т.п.), а в конце — наиболее ликвидные (денежные средства в кассе, на расчетном и валютном счетах, в расчетных документах). Под ликвидностью актива понимается его способность превращения в деньги без существенных потерь.

Форма современного баланса построена по принципу баланса-нетто, в котором основные средства, нематериальные активы, прибыль отражаются по остаточной величине, без указания данных по основным статьям и их регулятивам. Подробная информация о первоначальной стоимости, износе и амортизации, величине, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности прибыли и ее использовании, представлена в пояснениях к балансу.

Источник: studref.com

Основные балансовые теории

Фокина, Т. Ю. Основные балансовые теории / Т. Ю. Фокина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 51 (185). — С. 191-193. — URL: https://moluch.ru/archive/185/47241/ (дата обращения: 26.04.2023).

Бухгалтерский баланс является одной из основных отчётных форм, знакомящей заинтересованных пользователей с имуществом и финансовым состоянием компании. В процессе длительного периода развития баланс претерпевал множество изменений, в результате которых он приобрёл форму знакомую нам.

Развитие бухгалтерского баланса происходит по двум основным направлениям, которые соответствуют теории бухгалтерского учёта: динамической и статической. Основными критериями различия являются цель составления и предоставления баланса, принцип, метод оценки.

Считается, что немецкие учёные стали основоположниками динамической и статической концепции. Вместе с тем российские учёные XX века, занимающиеся балансоведением, освещали в своих работах вопросы, связанные с наличием статики и динамики в бухгалтерском балансе. Соколов Я. В., Пятов Л. В., Палий В. Ф., Аринушкин Н. С., Кипарисов Н. А., Кутер М. И. и другие, рассматривая в своих трудах основные балансовые теории, выявляют исторические принципы построения отчётности и процедуры её экономической интерпретации.

В начале XIX века сформировались два подхода к стоимостной оценке объектов бухгалтерского учёта: юридический и экономический.

Юридический подход основывается на культуре римского права. Он рассматривает банкротство как единственно возможную ситуацию. Идея предполагает, что организации может быть ликвидирована, и только в этом случае имеет место использование прибыли и распределения убытков. Другими словами, активов у обанкротившейся организации должно быть достаточно для возмещения кредиторской задолженности.

Вследствие юридического подхода появился статический учёт. Основатель немецкого балансоведения швейцарский учёный Йоган Фридрих Шер относился к сторонникам статического направления учёта. По его мнению, на реальность баланса влияет оценка. Учёный обосновал оценку по принципу минимальных цен, который в настоящее время используется как в российском учёте, так и в международном. Принцип предполагает вариативность в оценке [1].

Другим приверженцем статической концепции является Герман Вайт Симон. Его подход к отражению в отчётности уточнённой потребительной стоимости основных средств совпадает с подходом к оценке внеоборотных активов по остаточной стоимости, применяемых в российском и международном учёте. К одному из значимых аспектов в теории Симона относится мнение о том, что путём сложения объектов имущества и вычета обязательств невозможно определить стоимость организации. Поэтому в балансе должны быть отражены доходы и расходы будущих периодов.

Развитие статической теории отражено в трудах таких немецких учёных, как: В. Кутр, Т. Хольцер и Г. Никлиш. Генрих Никлиш объединил и обобщил идеи предшественников и своих современников [1]. В результате были сделаны следующие выводы:

‒ отражение стоимости имущества предприятия является целью баланса, так как в этом случае он защищает интересы кредиторов;

‒ баланс — это преобразованный инвентарь;

‒ пассив баланса включает счета собственников и кредиторов;

‒ оценку активов необходимо производить по текущим ценам на день составления отчётности;

‒ счета бухгалтерского учёта подразделяются на активные и пассивные.

Как видим, данные заключения являются основными аспектами современной теории бухгалтерского учёта за исключением оценки активов по текущим ценам. Оно применятся только в случае ликвидации предприятия.

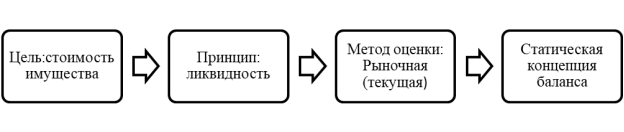

Если графически отобразить основные элементы статической концепции, она примет следующий вид (рисунок 1).

Рис. 1. Статическая концепция бухгалтерского баланса

В соответствии с вышесказанным, дадим собственное определение статическому учёту. Статический учёт — это учёт, позволяющий в денежной оценке на определённый период времени отобразить состояние средств организации и источников их формирования, которые необходимы для оплаты кредиторской задолженности.

Сторонниками экономического направления бухгалтерского учета получило своё развитие в трудах Ж. Г. Курсель-Сенель, Л. Сэй, Л. И. Гомберга, И. Ф. Лунского. Сторонники данного подхода считали, что основная задача бухгалтерского учёта заключается в определении финансового результата как разницы оборотов по счёту прибылей и убытков. Что явилось основой для цели составления бухгалтерского баланса в соответствии с динамической концепцией баланса.

Автором динамической теории является немецкий экономист Э. Шмаленбах. В основу данной теории положено отражение динамических категорий доходов и расходов [2]. Но, несмотря на то, что основателем динамической теории считается Э. Шмаленбах, первым выделил целью динамической теории выявление финансового результата французский юрист Ж. П. Савари. Учёный также выработал требования учёта активов не по цене возможной продажи при фиктивной ликвидации, а по исторической оценке.

Основными принципами составления динамической отчётности являются:

‒ принцип оценки по себестоимости;

‒ принцип разграничения отчётных периодов;

‒ принцип отражения амортизации;

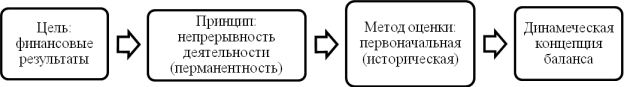

На рисунке представлена динамическая концепция построения баланса.

Рис. 2. Динамическая концепция бухгалтерского баланс

В отличие от статического баланса, цель динамического баланса — продемонстрировать эффективность деятельности компании, исчислить финансовый результат его деятельности — прибыль или убыток. Динамический баланс показывает кругооборот капитала компании. Для динамического баланса характерно совершенно иное понимание актива. Здесь актив трактуется как комплекс расходов фирмы, которые должны принести ей доходы в будущих отчетных периодах. Актив показывает направления вложения денег с целью получения прибыли.

Но главная особенность динамического понимания актива баланса — это подход к оценке его статей. Если актив понимается как расходы предприятия, его элементы должны оцениваться по себестоимости, то есть в сумме фактических затрат на их формирование — сумме вложенных в них денег. При этом актив ни при каких обстоятельствах не должен переоцениваться, так как для исчисления прибыли полученные доходы сопоставляются с суммами средств, вложенных компанией с целью их (доходов) получения.

Современный бухгалтерский баланс, используемый на практике, носит смешанный характер, объединяющий статическую и динамическую концепции. Две самостоятельные теории, решая разные задачи построения бухгалтерского баланса, противоречат друг другу. Решение одной исключает решение другой задачи. Если, например, мы показываем в балансе платёжеспособность компании, то утрачиваем часть информации о финансовых результатах. Решение одной задачи исключает решение другой [3].

Российский баланс, как и построенный по международным принципам можно назвать статикодинамическим, объединяющим обе концепции. По общему правилу оценки активов — сумма фактических затрат на их приобретение (динамическая трактовка), при этом существует возможность переоценивать основные средства, начислять оценочные резервы (статический баланс). В активе показывается только имущество, принадлежащее компании на праве собственности (статический баланс), в то же время актив включает такие позиции как «Расходы будущих периодов», «Нематериальные активы» (динамическая концепция).

Таким образом, из-за наличия в балансе элементов и статической, динамической концепции составления баланса, отчетность не содержит ни объективной картины платежеспособности компании, ни достоверных данных о её финансовых результатах.

Регламентируемая стандартами бухгалтерского учёта методика составления баланса, основанная на синтезе этих двух концепций, приводит к игнорированию и ограничению интересов отдельных групп пользователей. В частности, отчётность, сформированная по МСФО, в основе которой лежат и динамический, и статический принципы формирования информации, не является универсальной концепцией, поскольку формирует информацию, основанную на субъективных предположениях, и не имеет определённой теоретической идеи, в целях отдельной группы пользователей, а именно инвесторов.

В целях удовлетворения запросов разных групп пользователей необходимо формировать различные виды отчётности: статическую — для определения платёжеспособности и динамическую — для точного определения доходности деятельности экономического субъекта. При этом формирование баланса по принципу статической концепции существенно влияет на возможности пользователей бухгалтерской информации. При анализе рентабельности, с точки зрения внутренних пользователей, более предпочтительно использовать принципы динамического баланса, так как в этом случае финансовый результат наиболее реалистичен.

Совершенствование форм бухгалтерской отчётности может осуществляться по двум направлениям. При первом добавляются показатели в формы бухгалтерской отчётности. При втором формируются приложения к формам отчётности, раскрывающим дополнительную информацию.

Первый вариант предполагает добавление в бухгалтерский баланс информации о рыночной стоимости активов или цены возможной продажи для формирования информации о величине покрываемых требований кредиторов. Вторым важным моментом является разделение прибыли, реально полученной от фактически проведённых сделок, и прибыли, ожидаемой в результате будущих сделок. Российская практика формирования отчётности идёт по второму пути. В связи с этим совершенствовать необходимо приложения к формам отчётности, раскрывающим показатели бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках.

Необходимо помнить о наличии противоречивых концепций в бухгалтерском балансе, знание данного факта делает мнение о финансовом положении предприятия, формируемого по данным реально составляемого на практике баланса, более взвешенным и объективным, чем мнение пользователя, убеждённого, что бухгалтерская отчетность рассказывает о предприятии все, что необходимо о нём знать.

- Соколов Я. В., Соколов В. Я. История бухгалтерского учёта: учебное пособие / Я. В. Соколов, В. Я. Соколов. — М.: Магистр, 2009. — С. 100–140.

- Предеус Н. В. Теоретический анализ концепций статического и динамического учёта модели / Н. В. Предеус // Международный бухгалтерский учёт. — 2012. — № 15. — С. 17–18.

- Карельская С. Н. Эволюция бухгалтерского баланса / С. Н. Карельская // Финансы и бизнес. — 2008. — № 4. — С. 144–146.

Основные термины (генерируются автоматически): бухгалтерский баланс, бухгалтерский учет, статическая концепция, динамический баланс, финансовый результат, актив, бухгалтерская отчетность, динамическая концепция, динамическая теория, статический баланс.

Источник: moluch.ru

9.1. Основа построения баланса

Основой построения баланса является классификация хозяйственных средств и их источников. Баланс состоит из двух равновеликих частей: 1.

хозяйственные средства 2.

источники хозяйственных средств 1-ая часть — Актив (лат.

«деятельный») 2-ая часть — Пассив («недеятельный»)

Бухгалтерский баланс — это есть свод сальдо бухгалтерских счетов. В активе сальдо активных счетов, в пассиве сальдо пассивных счетов. Сальдо активно-пассивных счетов отражаются следующим образом: дебетовые — в активе, кредитовые — в пассиве.

Каждый элемент актива и пассива называют статьей баланса.

Понятие статьи и счёта не идентичны: •

сальдо некоторых счетов показано по нескольким статьям; •

некоторые средства, учитываемые на разных счетах, записываются по одной статье.

9.2. Классификация бухгалтерских балансов I. По времени составления 1.

Вступительный — на момент возникновения предприятия. Он определяет сумму цен, с которых предприятие начало свою деятельность. 2.

Текущий — составляется периодически в течение всего времени существования предприятия:

а) начальный — на начало года;

б) промежуточный — на первую часть квартала;

в) заключительный — на конец года, который является на- чальным балансом следующего года.

3. Ликвидационный — формируется при ликвидации пред- приятия. Эти балансы составляются в течение всего периода ликвидации:

в) заключительный. 4.

Разделительный — составляется в момент разделения предприятия на несколько структурных единиц или в случае передачи кем-либо структурной единицы предприятия другому (в этом случае баланс часто называется передаточным). 5.

Объединительный — составляется при объединении нескольких предприятий в одно или при присоединении структурных единиц к данному предприятию.

II. По источникам составления 1.

Инвентарный — составляется на основе описи средств. Они требуются при возникновении нового предприятия на существующей ранее имущественной основе или при изменении хозяйственной формы (например, из государственного в акционерное общество). 2.

Книжный — составляется на основе книжных записей (данных текущего бухгалтерского учёта) без предварительной проверки путём инвентаризации. 3.

Генеральный — составляется на основе учётных записей и данных инвентаризации.

III. По объёму информации 1.

Единичный — деятельность одного предприятия. 2.

Сводный — получается путём механического сложения суммы нескольких единичных балансов.

IV. По характеру деятельности 1.

Основной деятельности — деятельность, соответствующая профилю предприятия, его уставу. 2.

Неосновной деятельности — подсобные, транспортные хозяйства, ЖКХ.

V. По объекту отражения

1. Самостоятельный консолидированный (баланс организации) — это самостоятельный баланс конкретного юридического лица, поэтому включает в себя показатели всех его структурных подразделений — филиалов, представительств, отделений и тому подобное — вне зависимости, выделены ли эти структурные подразделения на отдельный баланс или нет. Показатели баланса организации включаются в сводный баланс в том случае, если эта организация имеет дочерние или зависимые общества либо сама является дочерним или зависимым обществом по отношению к какой-либо организации. 2.

Отдельный — это система показателей, формируемая каким-либо подразделением организации (не являющимся самостоятельным юридическим лицом) и отражающая его имущественное и финансовое положение на отчётную дату для нужд управления организацией (в том числе составления отчётности). Показатели отдельного баланса структурного подразделения включаются в баланс организации. 3.

Сводный — это баланс, включающий в себя помимо показателей бухгалтерской отчётности самой организации показатели бухгалтерской отчётности зависимых и дочерних обществ, являющихся самостоятельными юридическими лицами.

VI. По способу оценки

1. Баланс-брутто — баланс включает в себя регулирующие статьи.

Регулирующая статья — это статья, которая вычитается при определении остаточной стоимости средств.

Баланс-брутто — это оборотно — сальдовая ведомость (оборотный баланс).

2. Баланс-нетто — баланс, из которого исключены регули- рующие статьи. Исключение из баланса регулирующих статей называются его «очисткой».

Источник: laws.studio