В статье рассматриваются вопросы формирования эффективного графика выполнения работником своих трудовых обязанностей, при планировании которого необходимо учитывать его физические и психологические возможности, правильное чередование работы и отдыха, степень загруженности и другие факторы субъективного и объективного характера.

Ключевые слова: трудовые обязанности, трудовой график, факторы, возможности.

Цитирование

Комышова Людмила Николаевна, Воротынцева Анна Вениаминовна, Воротынцев Иван Вячеславович, Комышов Николай Сергеевич, Бойко Кристина Александровна УЧЕТ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОГО ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ Журнал «Бюллетень валеологии», Номер 1, 2021 С. 49 — 53.

Источник: bulletinvaleology.ru

Тайм-менеджмент: основные правила и эффективные инструменты управления временем

Стремительный темп жизни и ограниченные временные рамки часто мешают достигать поставленных целей. Чтобы не путаться в бесконечных потоках информации, нужно научиться планировать рабочий день, правильно расставлять приоритеты. Именно это умение отличает успешных бизнесменов от остальных и является одним из главных требований престижных работодателей.

Что такое тайм-менеджмент

Time-management – комплекс методик, направленных на выработку навыков по эффективной организации личного времени. Предусмотренные им инструменты помогают успевать справляться с множеством дел в короткие сроки, избавиться от хронической усталости, давления временных ограничений и вечных стрессов. При правильном применении рекомендуемых техник существенно улучшается результативность труда, находится время на отдых.

Различные системы тайм-менеджмента тренируют осознанный контроль над количеством времени, затрачиваемым на выполнение задач, позволяют оптимально распределить работу, способствуют профессиональному и личностному росту.

Практики включают обширный спектр действий:

- постановка целей;

- планирование рабочего дня;

- распределение личного времени;

- приоритизация задач;

- управление ресурсами;

- разработка действенных стратегий;

- формирование списков;

- делегирование (перепоручение) задач;

- определение, фиксирование, анализ временных затрат.

На тему тайм-менеджмента написано множество книг, статей и публикаций. Массу полезного можно почерпнуть в работах Дэна Кеннеди «Жесткий тайм-менеджмент», Керри Глиссона «Работай меньше, успевай больше», Ричарда Брэнсона «К черту все! Берись и делай!», Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок».

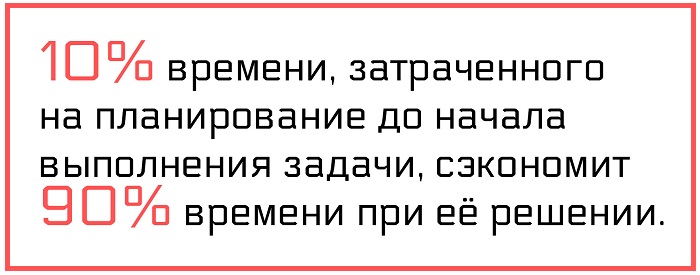

Закон тайм-менеджмента

Преимущества применения тайм-менеджмента

Сотрудник, владеющий методиками тайм-менеджмента:

Урок 6. Системные факторы развития выгорания

- развивается в разных сферах деятельности;

- правильно распоряжается собственными временными ресурсами;

- продуктивно работает в любых ситуациях;

- четко выделяет цели в порядке приоритетности;

- избегает ненужных ошибок;

- не отвлекается на посторонние вопросы и проблемы;

- выполняет задачи на порядок быстрее коллег;

- справляется с делами в минимальные сроки;

- менее других подвержен стресс-факторам;

- поддерживает благоприятную атмосферу в коллективе;

- уделяет достаточно внимания семье, отдыху, хобби, самосовершенствованию.

Такой специалист бесценен для любой компании. Многие успешные фирмы стараются «воспитать» в персонале подобные качества, отточить навыки дисциплинированности, самоорганизации. Для этого руководство устраивает регулярные тренинги, семинары, курсы, охватывающие теоретическую базу и практическое освоение тайм-менеджмента.

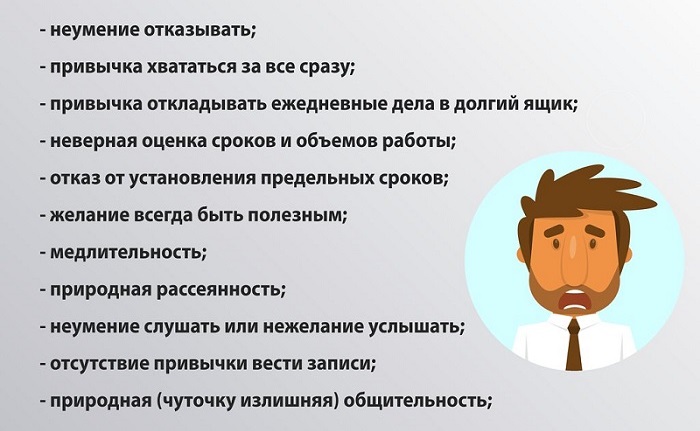

Реальные «убийцы» времени

На уроках освещаются следующие темы:

- Предпосылки, цели, основные этапы управления временем.

- Целеполагание, определение приоритетных и второстепенных задач, структура временного ресурса.

- Планирование дел: выделение перспектив, просчет шагов, составление эффективного плана действий.

- Системы управления временным ресурсом.

- Инструменты, хитрости и приемы, повышающие личную эффективность.

Компаниям, практикующим данные методики, удается сформировать работоспособный коллектив, ориентированный на главные цели. Это исключает пустую, бесполезную трату времени, способствует достижению максимальных результатов при минимальных усилиях и временных затратах.

Также планирование помогает преодолеть основные барьеры, затрудняющие своевременное выполнение задач:

- прокрастинация – желание отложить важные дела и мероприятия на «завтра», уклонение от текущих обязанностей;

- перфекционизм – постоянная неудовлетворенность результатами.

Согласно правилам тайм-менеджмента, производительность увеличивается не за счет скорости или большего объема работ. Результативность растет благодаря исключению сотен мелких, бессмысленных дел, разграничению личного и рабочего, устранению хронофагов – отвлекающих объектов, мешающих основной деятельности.

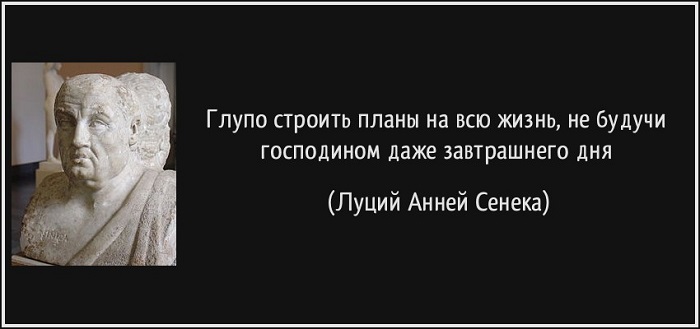

Высказывание Сенеки о планировании времени

Запуская какой-либо бизнес в сфере e-commerce, в первую очередь необходимо постараться создать эффективную команду, от которой во многом зависит дальнейшая прибыль, популярность, успешность, конкурентоспособность проекта. В некоторых фирмах есть отдельная должность тайм-менеджера. Этот специалист обучает сотрудников самоорганизации и планированию.

Главные принципы управления временем

Наука управления временем состоит из системы принципов. Данные положения служат фундаментом любого инструмента, применяемого в рамках time-management:

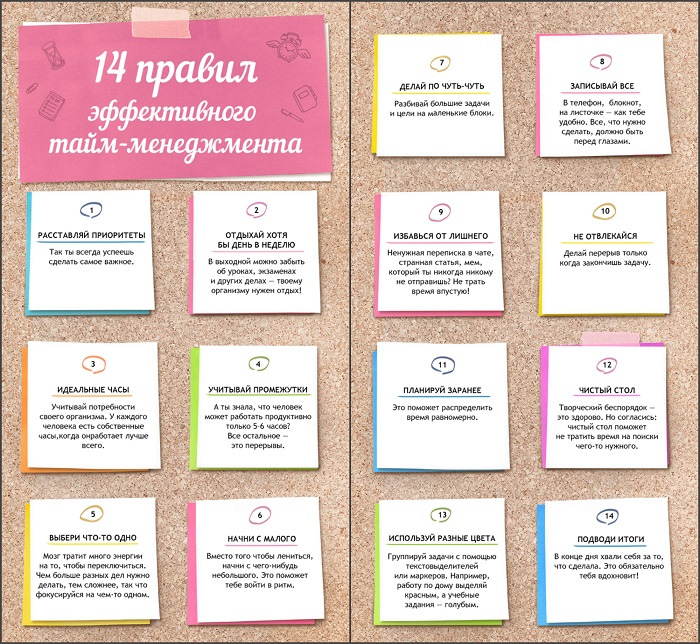

- Планирование действий. Дела нужно планировать всегда: на ближайший день, неделю, месяц. Составляйте четкие краткосрочные и долгосрочные планы, способствующие эффективной, оперативной работе. Обозначайте цели на бумаге или в электронном ежедневнике. Разбивайте объемные дела на мелкие подзадачи, заранее продумывайте последовательность действий в масштабных проектах. Оставляйте резервный запас времени на форс-мажоры.

- Формулировка конкретных целей. Важная составляющая тайм-менеджмента – целеполагание. Применяйте правило «декомпозиции целей»: ставьте глобальные задачи, делите их на более конкретизированные, локальные дела, переходя от общего к частному. Вместо расплывчатого образа рисуйте четкую картину. Разработайте систему ценностей, учитывайте возможные ошибки. Определяйте последствия достижения целей, мотивирующие к работе (рост узнаваемости бренда, лояльность клиентов, увеличение объемов продаж).

- Фиксирование плана. Применяйте действенные инструменты для наглядного отображения планов. Задавайте нужный алгоритм действий компании, подразделению, отдельному сотруднику. Иллюстрируйте поэтапное выполнение работ, оперативно вносите правки: это поможет предотвратить нежелательные сбои, вовремя стабилизировать ситуацию. Специалисты рекомендуют использовать планнеры – программы для планирования дел. Отличные варианты для предпринимателей – Evernote, Trello, Basecamp.

- Расстановка приоритетов. Ранжируйте дела по степени важности. Выполняйте действия последовательно: начинайте с неотложных задач, плавно переходя ко второстепенным. Сосредотачиваясь на текущих пунктах, не забывайте о главном направлении. Планируйте сложные дела на часы пиковой производительности.

- Фокусирование на главном. Концентрируйте внимание на глобальных целях. Главный практический навык тайм-менеджмента – не отвлекаться на постороннее. Выполняйте менее важные дела в «не ресурсное» время. Умейте говорить «нет», избегая незапланированных перерывов: старайтесь отказываться от пустой болтовни с коллегами, интернет-серфинга по соцсетям, просмотра ТВ и чтения желтой прессы в рабочие часы.

- Анализ опыта. Оставайтесь осознанными, наблюдайте за изменениями в собственной жизни со стороны. Анализируйте ситуации, которые привели к особым потерям личных ресурсов. Разбирайте ошибки, принимайте меры по предотвращению неудач в будущем. Делайте прагматичные выводы, создавайте индивидуальный свод правил по тайм-менеджменту, подстраивая их под особенности конкретной деятельности.

- Планирование отдыха. Полноценный отдых – один из элементов эффективного управления временем. Желая улучшить личную результативность, планируйте не только бизнес-задачи, а и качественный досуг. Не экономьте на общении с близкими, высыпайтесь, берите выходные дни. Использовать психофизиологические возможности в полной мере можно лишь при условии полного и регулярного восстановления сил.

Правила тайм-менеджмента

Планирование – залог успеха. Большинство успешных людей планирует день поминутно.

Эффективные методы планирования

От теоретических основ перейдем к непосредственной практике и разберем эффективные инструменты тайм-менеджмента, которые применяются в различных бизнес-сферах.

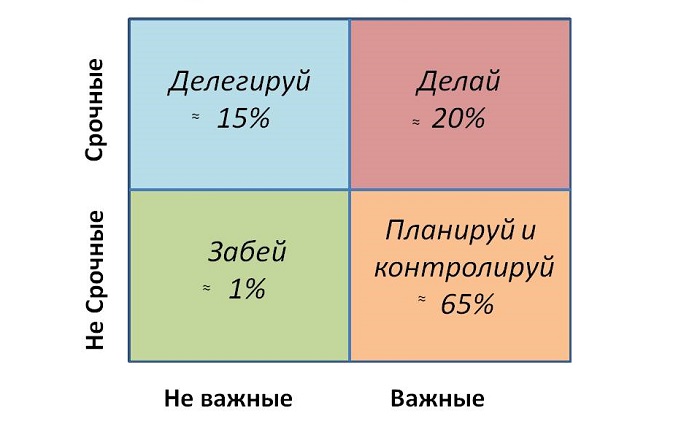

Матрица Эйзенхауэра

Матрица Эйзенхауэра – известная концепция тайм-менеджмента для выделения приоритетов. Основное предназначение методики – грамотная сортировка дел по категориям срочности и важности. Подход, рекомендованный президентом США Дуайтом Эйзенхауэром, помогает не запутаться в бесконечном списке задач, легко выделяя главное.

Важность дела определяется его влиянием на бизнес, срочность – привязанностью к конкретной дате/времени. Каждое дело необходимо занести в матричную схему и распределить по отдельным колонкам, соответствующим характерному типу:

- Важное, срочное («Сектор пожара»). Неотложные дела с «горящими» сроками, требующие немедленной реализации сегодня – разрешить кризисные ситуации, воплотить главные проекты, сдать налоговую отчетность, обновить лицензии.

- Важное, не срочное. Задачи, ориентированные на будущее – планировать новые цели, налаживать взаимоотношения с партнерами, разрабатывать действенные маркетинговые стратегии, совершенствовать ассортимент, техническую часть сайта, изучать перспективные направления бизнеса.

- Не важное, срочное. Ежедневная рутинная работа – совершить деловые телефонные звонки, проверить почту, разослать письма, провести совещания.

- Не важное, не срочное. То, что лучше вовсе вычеркнуть из повседневного списка – хронофаги.

Прежде всего следует выполнять дела, отнесенные к первому типу, затем – ко второму. Задачам третьего типа можно посвятить оставшуюся часть дня или перепоручить их подчиненным. Такая последовательность предотвратит кризисные ситуации, несущие ущерб для бизнеса, даст проекту новые возможности развития. Старайтесь не допускать, чтобы важные дела перетекали в сектор срочных.

Матрица Эйзенхауэра

ABCDE

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ КАК ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Рабочее время является основной экономической категорией, всеобщим измерителем затрат труда на осуществление разнообразных производственных процессов. На предприятиях все трудовые, технологические и производственные процессы функционируют в пространстве и времени. Поэтому рабочее время служит не только главным производственным ресурсом, но и критерием экономической эффективности производства.

Как подтверждает мировая экономическая наука и практика, рациональной считается такая форма организации труда и производства, которая позволяет развернуть всякое новое предпринимательское дело или бизнес-процесс в ограниченном интервале рабочего времени, на очень небольшом производственном пространстве, с малым количеством материалов, инструмента и оборудования. При этом организация труда должна быть весьма гибкой и позволять переводить рабочее время в производственное пространство и, наоборот, пространство — во время. А при недостатке инструмента правильная организация производства должна обеспечивать применение другого материала и, естественно, замену одного ресурса другим.

Как видно, гибкость современных форм и методов организации труда и производства определяется в рыночных отношениях тесным взаимодействием ограниченных экономических ресурсов — времени, пространства, материалов, инструмента и оборудования. Рациональная организация труда и производства в пространстве и времени должна быть широко использована на каждом отечественном предприятии. Напрасно было бы думать, как предупреждал отечественных организаторов А.К. Гастев, что научная организация труда возможна только в Америке или на заводе, ее можно применять в любом медвежьем углу России, в любой избе, на любой дороге.

Рациональное использование рабочего времени на предприятии служит первым признаком согласованной организации трудовых, технологических и производственных процессов. Под рабочим временем принято понимать законодательно установленный период времени работы для всех участников производства. В настоящее время таким рабочим периодом считается сорокачасовая рабочая неделя. При пятидневной рабочей неделе продолжительность рабочего дня или смены составляет 8 рабочих часов.

Рабочее время на производстве необходимо классифицировать на две группы: время выполнения работы и время перерывов в работе.

С организационных позиций рабочее время следует подразделять по отношению к основным элементам процесса труда: производственному рабочему, средствам труда и предметам труда. Правильное взаимодействие всех трудовых элементов имеет важное значение как в организации труда, так и в организации производства в целом на предприятии.

В организации и нормировании труда широко используются в основном классификационные характеристики затрат времени производственных рабочих и технологического оборудования. В организации производства необходимо учитывать не только затраты времени рабочего на трудовую операцию, но и длительность производственных процессов, главным измерителем которых служит производственный цикл, выражающий рабочее или календарное время от начала до окончания процесса изготовления одной детали или партии изделий.

Затраты времени по отношению к рабочему-участнику трудовых процессов служат основой для расчета норм времени на все виды работ. В состав нормы затрат труда входят следующие слагаемые элементы рабочего времени.

Подготовительно-заключительное время, которое расходуется на подготовку к работе и ее завершение и обычно используется по прямому своему назначению в начале и в конце рабочего дня или смены.

Основное время, затрачиваемое на выполнение основных техно- ло-гических операций, связанных с изменением формы или размеров заготовки.

Вспомогательное время, используемое на выполнение вспомогательных операций, необходимых для осуществления технологических процессов. К вспомогательному можно отнести затраты времени на установку заготовки и снятие детали, включение и выключение станка, контрольные измерения и др.

Оперативное время, включающее суммарные затраты вспомогательного и основного времени. Вспомогательное время может выполняться в период машинной работы (перекрываемое), и тогда его не следует включать в норму времени.

Время обслуживания рабочего места, затрачиваемое в процессе работы на технические и организационные операции, связанные с обслуживанием техники и организацией работы. Оно бывает соответственно техническим и организационным.

Время на отдых и личные надобности рабочего определяет регламентированные затраты времени на отдых и личные потребности рабочего.

В состав перерывов входят регламентированные и нерегламенти- рованные перерывы в работе. К регламентированным, помимо времени на отдых рабочего, относятся перерывы времени, предусмотренные действующей технологией и организацией производства. К нерегла- ментированным относятся различные перерывы, не предусмотренные режимом работы.

В зависимости от основных производственных факторов потери времени возникают по техническим и организационным причинам, а также по вине самого рабочего или исполнителя работы. Потери времени на производстве бывают явные и скрытые. К скрытым относятся затраты времени, не предусмотренные действующей технологией, например исправление бракованной продукции, работа на заниженных режимах резания и др.

Рабочее время на производстве подразделяется на нормируемое и ненормируемое. В нормальных условиях организации производства все затраты времени должны быть нормируемыми, т.е. полезно используемыми на выполнение планируемых работ. Полезные затраты времени на осуществление всех нормируемых операций образуют время занятости рабочего. Чем выше удельный вес времени занятости рабочего или нормируемого времени, тем выше эффективность использования не только рабочей силы, но и средств производства и предметов труда, а также и оборачиваемость экономических ресурсов.

Затраты времени по отношению к средствам труда можно подразделять на две группы: время работы оборудования и время его простоя. По отношению к предмету труда следует выделять три категории затрат времени: на обработку детали; ее перемещение и про- леживание на рабочем месте.

Рабочее время как фактор рациональной организации труда на предприятиях должно использоваться наиболее экономно во всех производственных подразделениях. Это предполагает необходимость изучения затрат рабочего времени на предприятиях.

Существуют различные методы изучения рабочего времени: фотография рабочего времени, хронометраж трудовых процессов, фотохронометраж рабочего времени, метод моментных наблюдений, видеосъемка трудовых операций.

Фотографией рабочего времени называется метод измерения всех без исключения его затрат в течение определенного периода работы, к примеру часа, смены, дня и т.д. Фотография обычно проводится в целях выявления фактических показателей использования рабочего времени, причин невыполнения действующих норм, устранения недостатков в организации труда и производства, сокращения потерь времени, а также для разработки укрупненных нормативов подготовительно-заключительного времени и др. В зависимости от объекта проведения принято различать индивидуальную и групповую фотографию рабочего времени, а также самофотографию. Первые два вида изучения проводятся специалистами, третий — самими рабочими, когда они записывают свои простои и их продолжительность. Результаты измерения затрат времени могут фиксироваться различными способами записи: цифровым, индексным, графическим, комбинированным и т.п.

Хронометраж трудовых процессов предназначен для измерения затрат времени на выполнение периодически повторяющихся трудовых приемов в процессе оперативной работы. Основная цель хронометража состоит в разработке нормативов времени на осуществление ручных операций, а также для анализа и выявления на производстве отклонений фактических затрат времени от нормативных.

Различают три способа проведения хронометража: выборочный, непрерывный и цикловой. При выборочном измеряются затраты времени на выполнение повторяющихся приемов работы, например на установку каждой детали. При этом выборочно фиксируются продолжительность элементов av а2, а3, . ап.

При непрерывном или сплошном наблюдении фиксируются продолжительности последовательно выполняемых элементов: а, б, в, г, д. Цикловой способ применяется, как правило, когда длительность отдельных коротких элементов, скажем а, б, в, трудно зафиксировать. В этом случае они объединяются в циклы типа: а + б = А; б + в = Б в + а = В. Продолжительность каждого такого цикла можно зафиксировать, а затем на их основе рассчитать суммированием время выполнения исходных элементов: S= (А + Б + В): 2; а = S-Б; б = А- а; в = Б-б.

Фотохронометраж рабочего времени представляет собой комбинированный метод его изучения, при котором фиксируется не только продолжительность всех видов затрат времени, но и время отдельных трудовых приемов.

Метод моментных наблюдений применяется для массового изучения использования рабочего времени на предприятиях. Он позволяет при обследовании большой группы работ фиксировать не сами затраты рабочего времени, а количество их повторений или моментов за период наблюдений. По удельному весу тех или иных моментов можно определить их общую продолжительность.

В отечественном производстве наибольшее распространение получили фотография рабочего времени и хронометражные наблюдения. Общая методика изучения рабочего времени независимо от конкретных видов, способов и условий ее проведения включает пять основных этапов.

- 1. Подготовка к выбранному методу наблюдения.

- 2. Проведение непосредственного наблюдения на производстве.

- 3. Обработка данных производственного наблюдения.

- 4. Анализ полученных практических результатов исследования.

- 5. Разработка рекомендаций по совершенствованию организации труда и производства.

Содержание каждого из перечисленных этапов определяется выбранным методом наблюдения и конкретными условиями производства. С практических позиций наибольшую сложность представляет подготовка и организация хронометражных наблюдений.

Подготовка к хронометражу включает: выбор объекта наблюдения, обоснование числа измерений, изучение технологии, расчленение операций на элементы, установление фиксажных точек, выявление факторов продолжительности, заполнение хронометражной карты, изучение рабочего места, беседа с исполнителем и др. Число наблюдений при хронометраже зависит от двух основных факторов: вида выполняемой работы и длительности изучаемых трудовых элементов. При изучении машинных работ число наблюдений можно принимать равным 10, машинно-ручных — от 15 до 25, ручных — от 25 до 40.

Проведение хронометража заключается в фиксировании затрат рабочего времени на выполнение изучаемых трудовых элементов. При сплошном хронометраже фиксируется текущее время наблюдения, выборочном — продолжительность отдельных элементов, цикловом — длительность соответствующего цикла элементов.

Обработка данных хронометража предусматривает определение продолжительности каждого изучаемого элемента, составление и анализ хронометражного ряда, проверку коэффициента устойчивости хроноряда, расчет среднего значения затрат времени и др. Хроноряд составляется по исходным или расчетным данным, например, имеющим следующие числовые значения затрат времени: 6, 7, 8, 7, 9, 6, 7, 8, 10, 7, 8 с. Как видно, минимальное значение хроноряда составляет число 6, максимальное — 10, медиана — 8, мода — 7. Коэффициент устойчивости хроноряда проверяется по соотношению максимального времени к минимальному и сравнивается с нормативным, значения которого могут изменяться по типам производства и видам работ в диапазоне от 1,1 до 3,0:

где tmax — максимальное значение времени; /min — минимальное значение времени; Кн — нормативный коэффициент устойчивости хроноряда.

При несоответствии фактического и нормативного коэффициентов проводится очистка хроноряда от случайных замеров и повторное определение его значения. Если и в этом случае фактический коэффициент вновь оказывается выше нормативного, то следует повторить хронометражные исследования. Конечным результатом обработки хроноряда служит расчет нормативного времени как среднеарифметического или средневзвешенного значения полученных замеров:

где tH — нормативное (среднее) время; — индивидуальное значение каждого измерения; п — количество наблюдений.

Обработка результатов фотографии рабочего времени завершается обычно расчетом трех основных показателей, характеризующих фактические и проектные затраты труда.

Коэффициент использования рабочего времени определяет удельное значение полезно затраченного или суммарного времени работы к продолжительности смены:

где К — коэффициент использования рабочего времени; Т 6 — время выполнения работы; Тш — продолжительность смены.

Коэффициент потерь рабочего времени, показывающий соотношение времени нерегламентированных перерывов в работе ко времени наблюдения или смены:

где Кпв — коэффициент потерь рабочего времени; !Гпер — время перерывов в работе.

Процент возможного повышения производительности труда, значение которого определяется отношением потерь рабочего времени к оперативному времени работы:

где Пп1 — процент повышения производительности труда; Гпот — потери рабочего времени; Топ — оперативное время.

При анализе затрат рабочего времени на производстве целесообразно также определять коэффициенты занятости рабочего, загрузки оборудования и др. Приведем для примера применяемые на Волжском автомобильном заводе основные коэффициенты занятости персонала. Разработанный метод [1] определения коэффициента занятости рабочего в процессе производительного труда учитывает степень полезного использования рабочего времени, его плотность, пористость, уровень интенсивности труда и т.д. Он дает возможность определять на любом рабочем месте коэффициент относительной занятости работника при выполнении различных работ на основе соотношения производительно затраченного времени к установленной общей, или нормативной, продолжительности рабочего периода.

Коэффициент занятости рабочего в общем случае рассчитывается по следующей формуле:

где Гр — фактические производительные затраты рабочего времени; Тн — нормативная продолжительность периода времени работы.

С учетом принятого масштаба измерения затрат рабочего времени могут быть использованы различные коэффициенты для оценки занятости персонала: активной занятости рабочего, оперативной занятости, занятости при многостаночной работе, занятости на поточной линии, общей занятости (загрузки) в смену.

Коэффициент эффективной занятости персонала рассчитывается как частное от деления ее фактических и нормативных показателей занятости:

где Кф — фактический (расчетный) коэффициент занятости; Кн — нормативный (допустимый) коэффициент занятости.

Разработка рекомендаций, направленных на рациональное использование рабочего времени, должна способствовать совершенствованию существующих на предприятиях форм и методов организации труда и производства и повышению их эффективности. В конечном итоге, чем меньше затрачивается времени на единицу продукции, тем выше эффективность производства.

Экономия рабочего времени на производстве предусматривает его правильное нормирование на все проектируемые и выполняемые трудовые процессы. При соблюдении этого требования рабочее время становится важнейшим фактором рациональной организации труда и производства.

- [1] В разработке и внедрении методики принимали участие М.И. Бухалков,О.А. Бабордина (СамГТУ), И.А. Бабушкин и В.М. Смирнов (АвтоВАЗ).

Источник: studref.com