Сознание — это высшая, свойственная лишь человеку форма отражения объективной действительности, способ его отношения к миру и к самому себе, который представляет собой единство психических процессов, активно участвующих в осмыслении человеком объективного мира и своего собственного бытия и определяется не непосредственно его телесной организацией (как у животных), а приобретаемыми только через общение с другими людьми навыками предметных действий. Сознание состоит из чувственных образов предметов, являющихся ощущением или представлением и поэтому обладающих значением и смыслом, знания как совокупности ощущений, запечатленных в памяти, обобщений, созданных в результате высшей психической деятельности, мышления и языка. Сознание является частью психики, ибо в ней происходят не только сознательные, но и подсознательные и бессознательные процессы. Сознательными называются такие психические явления и действия человека, которые проходят через его разум и волю, опосредуются ими, которые, следовательно, совершаются со знанием того, что он делает, мыслит или чувствует. Таким образом, сознание является особой формой взаимодействия человека с действительностью и управления ею.

Структура и функции сознания. Видеоурок по обществознанию 10 класс

Условия возникновения сознания: роль труда и речи в возникновении и функционировании сознания.

Классики марксизма неоднократно высказывали мысль о том, что ведущими факторами возникновения сознания были труд и язык: «Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг…» (1, т. 20, с. 490); «…язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание…» (1, т. 3, с. 29).

Эти общие положения получили в работах советских психологов Л. С. Выготского, С. Я. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева и др. конкретно-психологическую разработку.

А. Н. Леонтьеву принадлежит гипотеза о происхождении сознания.

Согласно его определению сознательное отражение – это такое отражение предметной действительности, в котором выделяются ее «объективные устойчивые свойства», «вне зависимости от отношений к ней субъекта» (56, с. 261).

В этом определении подчеркивается «объективность», т. е. биологическая беспристрастность, сознательного отражения.

Для животного предмет отражается как имеющий прямое отношение к тому или иному биологическому мотиву. У человека же, по мысли А. Н. Леонтьева, с появлением сознания мир начинает отражаться как таковой, независимо от биологических целей, и в этом смысле «объективно».

Как это стало возможным?

В соответствии с общим положением, согласно которому всякое изменение психического отражения происходит вслед за изменением практической деятельности, толчком к возникновению сознания послужило появление новой формы деятельности – коллективного труда.

Давайте вслед за А. Н. Леонтьевым проследим, как коллективный труд сделал возможным и одновременно необходимым возникновение сознания.

Психология. Понятие, свойства и функции сознания.

Всякий совместный труд предполагает разделение труда. Это значит, что разные члены коллектива начинают выполнять разные операции, причем разные в одном очень существенном отношении: одни операции сразу приводят к биологически полезному результату, другие же такого результата не дают, а выступают лишь как условие его достижения. Рассматриваемые сами по себе, такие операции представляются биологически бессмысленными.

Например, преследование и умерщвление дичи охотником прямо отвечает биологическому мотиву – получению пищи. В отличие от этого действия загонщика, который отгоняет дичь от себя, не только не имеют самостоятельного смысла, но и, казалось бы, прямо противоположны тому, что следовало бы делать. Тем не менее они имеют реальный смысл в контексте коллективной деятельности – совместной охоты. То же самое можно сказать о действиях по изготовлению орудий.

Итак, в условиях коллективного труда впервые появляются такие операции, которые не направлены прямо на предмет потребности – биологический мотив, а имеют в виду лишь промежуточный результат.

В рамках же индивидуальной деятельности этот результат становится самостоятельной целью. Таким образом, для субъекта цель деятельности отделяется от ее мотива, соответственно в деятельности выделяется ее новая единица – действие.

В плане психического отражения это сопровождается переживанием смысла действия. Ведь чтобы человек побуждался совершить действие, которое приводит лишь к промежуточному результату, он должен понять связь этого результата с мотивом, т. е. «открыть» для себя его смысл. Смысл, по определению А. Н. Леонтьева, и есть отражение отношения цели действия к мотиву.

Для успешного выполнения действия необходимо развитие «беспристрастного» типа познания действительности. Ведь действия начинают направляться на все более и более широкий круг предметов, и познание «объективных устойчивых свойств» этих предметов оказывается жизненной необходимостью. Вот здесь и проявляется роль второго фактора развития сознания – речи и языка.

Скорее всего первые элементы человеческой речи появились в ходе выполнения совместных трудовых действий. Именно здесь, по словам Ф. Энгельса, у людей «появилась потребность что-то сказать друг другу» (1, т. 20, с. 489). Можно предположить, что первые слова указывали на определенные действия, орудия, предметы; это были также «приказы», адресованные партнеру по совместным действиям.

Но очень скоро язык перерос подобные «указательные» и «организующие» функции. Ведь всякое слово не только обозначает, но и обобщает. Закрепляясь за целым классом сходных действий, предметов или ситуаций, оно стало выделять их общие устойчивые свойства. Таким образом, в слове стали фиксироваться результаты познания.

Если учесть, что усложнение форм труда, вовлечение в сферу труда все более широкого круга предметов и орудий требовало постоянного расширения познаваемых, или осознаваемых, содержаний, то станет ясным, что процессы развития труда и языка шли параллельно, тесно переплетаясь друг с другом.

Уникальная особенность человеческого языка – его способность аккумулировать знания, добытые поколениями людей. Благодаря ей язык стал носителем общественного сознания. Важно вникнуть в этимологию слова «сознание». Ведь сознание – это совместное знание. Каждый человек в ходе индивидуального развития через овладение языком приобщается к «совместному знанию», и только благодаря этому формируется его индивидуальное сознание.

Таким образом, смыслы и языковые значения оказались, по А. Н. Леонтьеву, основными образующими человеческого сознания.

Источник: mydocx.ru

Функции сознания в трудовой деятельности

Лекция № 13. Сознание

Принципиальным отличием человека как вида от остальных животных является его способность абстрактно мыслить, планировать свою деятельность, размышлять о своем прошлом и оценивать его, строить планы на будущее, разрабатывая и реализуя программу выполнения этих планов. Все эти перечисленные качества человека связаны со сферой его сознания.

Представления о сознании формировались на основе самых различных подходов, с точки зрения как материалистической, так и идеалистической философии. Ни та, ни другая позиции не дали окончательного ответа и не пришли к единому определению, что такое сознание. Поэтому в психологии тема сознания является одной из наиболее сложных. Очень многие крупные психологи как зарубежных, так и отечественных школ обращались к данной теме.

Сложность в исследовании сознания заключается в том, что его можно изучать только по данным самонаблюдения, следовательно, невозможно создание объективных методов его исследования. Кроме того, все психические явления предстают перед человеком лишь в той степени, в которой они осознаются. Многие из них могут не достигать порога осознанности. Поэтому данные самонаблюдения могут быть искаженными и неточными. И, наконец, третий фактор, затрудняющий изучение сознания, заключается в невозможности вычленить в нем отдельные временные интервалы, отдельные единицы исследования, поскольку сознание, когда оно работает (т. е. человек не спит, не находится в обмороке и т. п.), является непрерывным потоком и представляет собой параллельное протекание множества психических процессов.

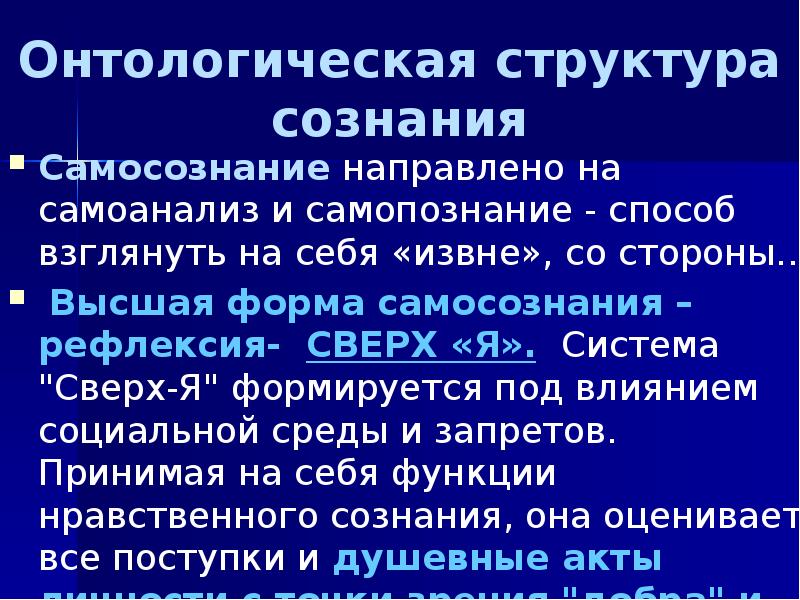

В результате многолетнего изучения проблемы сознания психологи различных течений составили собственные представления о нем. Но независимо от того, каких позиций придерживались исследователи, с понятием сознания они неизменно связывали наличие у человека рефлексивной способности, т. е. возможности сознания познавать другие психические явления и самого себя. Именно наличие у человека такой способности обусловливает существование и развитие психологии как науки, поскольку без возможности рефлексии весь пласт психических явлений был бы недоступен познанию и изучению. Проще говоря, без рефлексии человек, как любое другое животное, даже не знал бы о том, что у него есть психика.

В отечественной психологии принято определять сознание как высшую форму обобщенного отражения объективных устойчивых свойств и закономерностей окружающего мира, присущую только человеку как общественно-историческому субъекту. Оно способствует формированию у человека внутренней модели внешнего мира, что является необходимым условием для познавательной деятельности человека и его деятельности по преобразованию окружающей действительности.

Сознание не дается человеку автоматически при его рождении, оно развивается в ходе его взаимодействия с другими людьми, в ходе усвоения социального опыта.

Таким образом, правомерно утверждать, что оно рождается в бытии, отражает бытие и творит бытие.

Кроме того, необходимо отметить, что индивидуальное сознание может формироваться и развиваться только в неразрывной связи с общественным сознанием. Человек не может полноценно существовать вне жизни общества и вне системы социальных отношений. Поэтому он овладевает сознанием как идеальной формой отражения лишь в процессе включения в реальную жизнь и деятельность.

Не овладев данной формой, человек не может развиваться как личность. При этом процесс интериоризации (т. е. перехода внешней деятельности во внутреннюю) не является переходом ее в заранее существующий план сознания. Этот внутренний план не дан человеку априори. Процесс интериоризации создает этот план.

Из вышесказанного следует, что в фило– и онтогенетическом процессе развития сознания важнейшую роль играет человеческая деятельность.

Понятие «деятельность» в строгом смысле применимо лишь относительно человека, по отношению к животному оно условно и подразумевает «жизнедеятельность». Человеческая трудовая деятельность и сознание в филогенезе взаимно влияют друг на друга.

Совместная деятельность людей представляла собой труд по созданию конкретных продуктов производства – сначала элементарных, затем все более сложных. Этот процесс требовал сознательного предвосхищения результатов деятельности. Необходимое для труда, оно в труде и формировалось.

Начинается взаимное развитие сознания и деятельности с момента, когда человек создает первое орудие труда. Именно здесь проявляется характерная для трудовой деятельности человека целенаправленность действия, основывающегося на предвосхищении результата и совершающегося в соответствии с целью. Это является наиболее существенным проявлением сознательности человека, которая коренным образом отличает его деятельность от несознательного, инстинктивного по своей сути поведения животных.

Важное отличие человека от животного заключается в его способности не просто создавать, но и сохранять орудия, тогда как животное может применить орудие только в конкретной наглядно-действенной ситуации. Об этом свидетельствуют многочисленные эксперименты с обезьянами.

Обезьяна может применить длинную палку, чтобы дотянуться до интересующего ее предмета (скажем, банана) или сбить его с потока клетки. Но, использовав палку, обезьяна тут же перестает воспринимать ее как орудие, может выбросить или сломать ее, а в другой раз в подобной ситуации опять будет действовать методом проб и ошибок. У человека в сознании фиксируется необходимость сохранить орудие труда. Затем, в случае его утери, он создаст подобное ему. Потом он усовершенствует орудие применительно к цели действия, обменяется приобретенными навыками с другими людьми и т. д. Это описание схематично, однако оно дает представление, каким образом в ходе предметной трудовой деятельности у человека формируются память, мотивационная сфера, как наряду с наглядно-действенным мышлением начинает формироваться наглядно-образное и абстрактное мышление, т. е. важнейшие психические процессы из сферы сознания.

Еще одним важным фактором в развитии сознания является формирование и развитие языка. Именно благодаря языку произошло коренное изменение отражательных способностей человека. Становится возможным отражение реальности в человеческом мозгу не только в виде образов, но и в словесной форме.

Это позволяет планировать свои действия, ведь, оперируя только образами, это крайне затруднительно. Благодаря языку человек получает возможность обмена опытом и знаниями с другими людьми. Новые поколения могут в концентрированном виде получать опыт предыдущих. Человек приобретает возможность получить знания о таких явлениях, с которыми он лично никогда не встречался.

Обобщая вышеописанное взаимодействие сознания человека, его деятельности и языка, можно выделить стадии развития сознания.

1. Начальная стадия, когда сознание существует лишь в форме психического образа, открывающего субъекту окружающий его мир.

2. На следующем этапе развития объектом сознания становится также деятельность. Человек начинает осознанно относиться к действиям других людей и к своим собственным действиям. Это тесно связано с процессом формирования языка, который дает обозначения предметам и действиям.

3. Осознание предметных действий приводит к интериоризации внешних действий и операций, переходу их в план сознания в словесно-логической форме. Вместо разрозненных образов у человека формируется целостная внутренняя модель реальности, в которой можно мысленно действовать и планировать деятельность.

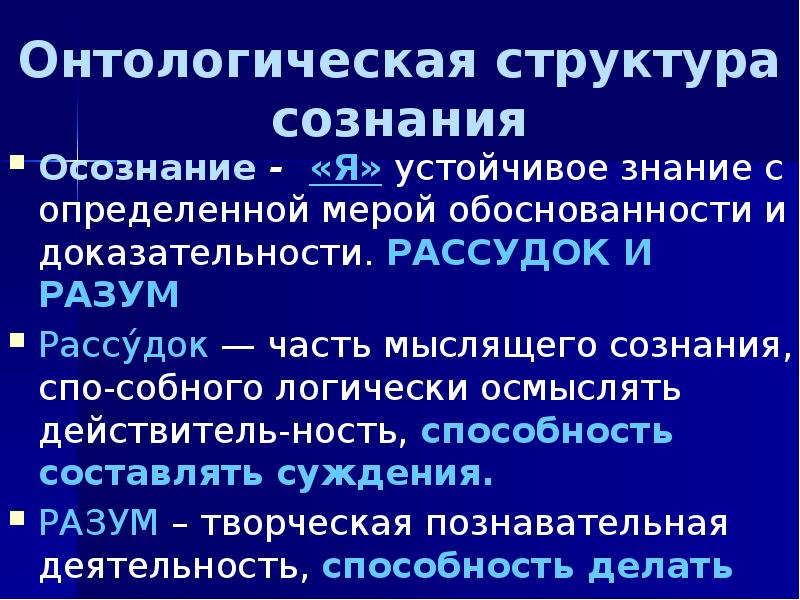

В структуре сознания отечественные психологи вслед за А. В. Петровским рассматривают четыре основные характеристики.

1. Сознание является совокупностью знаний об окружающем мире. Кроме того, оно позволяет делать эти знания совместными для всех людей. Само слово «сознание» подразумевает это: сознание – совместное, совокупное знание, т. е. индивидуальное сознание не может развиваться обособленно от общественного сознания и языка, являющегося основой абстрактного мышления – высшей формы сознания. Таким образом, в структуру сознания входят все познавательные процессы – ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, с помощью которых человек непрерывно пополняет свои знания о мире и о самом себе. Нарушение любого из познавательных процессов автоматически становится нарушением сознания в целом.

2. В сознании зафиксировано четкое различие между субъектом и объектом, между «я» и «не я». Человек – единственное существо, которое способно выделить себя из остального мира и противопоставить себя ему. На начальной стадии своего развития человеческое сознание направлено вовне. Человек, наделенный от рождения органами чувств на основе данных, доставляемых анализаторами, осознает мир как нечто отдельное от него, и более не отождествляет себя со своим племенем, с явлениями природы и т. п.

Помимо этого, только человек способен обращать свою психическую деятельность на самого себя. Это означает, что в структуру сознания входят самосознание и самопознание – способность производить сознательную оценку своего поведения, своих индивидуальных качеств, своей роли и места в общественных отношениях. Выделение себя как субъекта и развитие самосознания происходило в филогенезе и происходит в процессе онтогенеза каждого человека.

3. Сознание обеспечивает осуществление целеполагающей деятельности человека. По окончании трудового процесса достигается реальный результат, который в идеальной форме уже был сформирован в сознании, прежде чем трудовой процесс был начат. Человек заранее представлял конечную цель и продукт своей деятельности, формируя тем самым мотивацию. Он планировал действия в соответствии с этим представлением, подчинял ему свои волевые усилия, корректировал деятельность уже на стадии ее осуществления, чтобы конечный результат максимально соответствовал изначальному представлению о нем. Нарушение в осуществлении целеполагающей деятельности, ее координации и направленности является одним из видов нарушений сознания.

4. В структуру сознания входит и эмоциональная сфера человека. Она отвечает за формирование эмоциональных оценок в межличностных отношениях и самооценки, эмоциональных реакций на явления окружающего мира, на внутренние явления. Если эмоциональные оценки и реакции человека адекватны, это способствует регулированию его психических процессов и поведения, коррекции взаимоотношений с другими людьми. При некоторых душевных заболеваниях нарушение сознания выражается расстройством именно в сфере чувств и отношений.

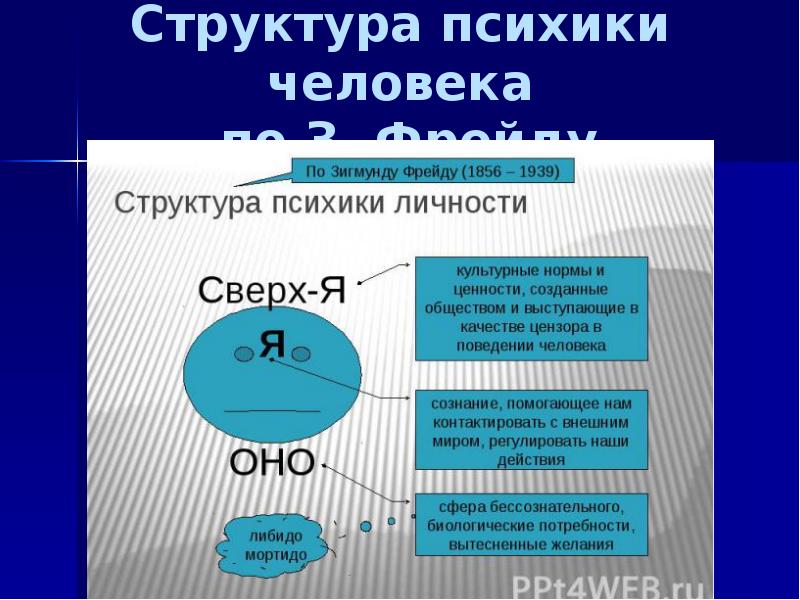

Кроме перечисленных характеристик, в структуре сознания ряд исследователей (В. П. Зинченко и его последователи) выделяют два слоя – бытийный и рефлексивный. Бытийный – это «сознание для бытия», а рефлексивный – «сознание для сознания».

К бытийному слою относятся:

1) сенсорные образы;

2) биодинамические характеристики движений;

3) опыт действий и навыков.

Посредством бытийного сознания решаются комплексные задачи поведения и деятельности человека. Это связано с тем, что в каждой конкретной ситуации поведения для максимальной эффективности поведенческой реакции должна происходить актуализация необходимого именно в данный момент сенсорного образа и нужной двигательной программы.

Например, переходя дорогу, человек замечает вывернувшую из-за угла машину. У него происходит распознавание данного предмета путем сопоставления с имеющимся в сознании образом, в соответствии с сенсорным опытом он оценивает скорость движения машины, расстояние до нее и в зависимости от этой оценки актуализирует оптимальную программу движения – ускоряет шаг либо останавливается и пропускает машину. Казалось бы, такая элементарная задача. Но она является комплексной и сложной, поскольку содержит столько составляющих ее операций бытийного сознания, и решение ее происходит за крайне малый промежуток времени.

С бытийным сознанием соотносятся и мир предметной и производственной деятельности, и мир представлений, воображений, и культурных символов и знаков. Мир же идей, понятий, житейских и научных знаний относится к сознанию рефлексивному.

Рефлексивное сознание включает в себя значения и смыслы. Можно считать, что бытийный слой сознания является основой рефлексивного, содержит в себе его истоки, поскольку значения и смыслы зарождаются в бытийном слое.

Смысл – это субъективная интерпретация человеком объективных значений. Смыслы связаны с процессом понимания людьми друг друга и процессом усвоения новой информации. Непонимание может быть вызвано существенными различиями в интерпретации значений, т. е. когда одно и то же значение для разных людей имеет разные смыслы.

В качестве примера можно привести непонимание между представителями поколения родителей и детей, и тем более дедов и внуков в связи с существенным изменением смыслов у каждого нового поколения – взять хотя бы молодежный жаргон или специфический язык «компьютерного» поколения. Наибольшая идентичность смыслов существует на уровне научных понятий, но и здесь возможны разночтения не только в разных областях научных знаний, но и между представителями различных позиций в одной науке (в этом можно убедиться и на примере психологии). Процессы взаимной трансформации значений и смыслов (осмысление значений и означивание смыслов) являются средством повышения конструктивности диалога и уровня взаимопонимания.

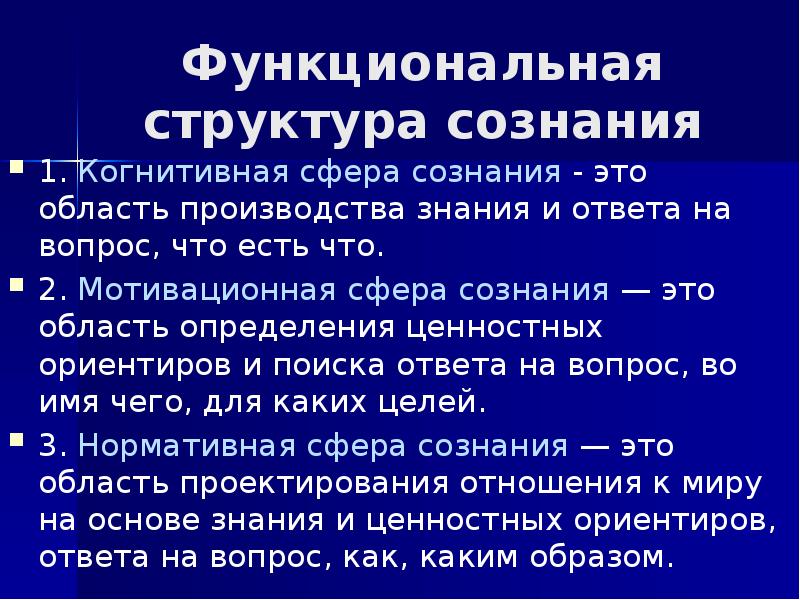

К функциям сознания относятся следующие.

1. Функция отражения.

2. Функция целеполагания.

3. Творческая функция (творчество есть путь и средство самопознания и развития сознания человека через восприятие им своих собственных творений).

4. Функция оценки и регуляции поведения и деятельности.

5. Функция построения отношения к миру, другим людям, себе.

6. Духовная функция – обусловливающая становление индивидуальности и развитие духовности.

7. Рефлексивная функция, являющаяся основной, характеризующей сознание функцией.

Объектами рефлексии выступают отражение мира, мышление о мире или мировоззрение, способы саморегуляции, самосознание, сами процессы рефлексии.

Говоря о механизмах сознания, не следует иметь в виду исключительно мозговую деятельность конкретного индивида. Мозг является биологической основой психики и сознания. Но сознание – продукт взаимодействия многих систем.

Это и сам индивид, и социальные группы, в которых он формируется как личность, и общество в конкретной исторической ситуации, и весь путь культурно-исторического развития человечества. Важным свойством этих систем является возможность создания новообразований в сознании, которые не могут быть сведены к тем или иным компонентам исходной системы. Сознание выступает как важный функциональный орган взаимодействия этих систем. Свойствами сознания как функционального органа являются:

1) реактивность (способность к реагированию);

2) чувствительность (способность чувствовать и сочувствовать);

3) диалогизм (способность к восприятию себе подобных, а также самосознание как возможность вести внутренний диалог с собой);

4) полифоничность (множественность протекания психических процессов одновременно);

5) спонтанность развития (сознание каждого человека уникально, его развитие в онтогенезе не может жестко обусловливаться ни индивидными качествами, ни воздействием социальной среды – вмешивается нечто, не поддающееся контролю и классификациям, и именно это составляет загадку человека, над которой бьются психологи и философы, богословы и антропологи).

Источник: www.xliby.ru

Презентация, доклад Лекция №10

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Лекция №10. Презентация на заданную тему содержит 48 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Лекция №10 Тема: «Сознание как философская проблема»

Слайд 2

Описание слайда:

ПЛАН Проблема сознания в историко-философской традиции. Природа сознания, его сущность и структура.

Слайд 3

Описание слайда:

Основные понятия темы: Душа, сознание, самосознание, подсознание знание, идеальное, Отражение, отображение

Слайд 4

Описание слайда:

Проблемы сознания Первый аспект. Как возникает сознание? Присуще ли оно только человеку? Если да, то как оно возникает у каждого человеческого индивида и как оно возникло впервые у человеческого рода, у первых людей, чтобы передаться от них потом всем людям? Существует ли высшее сознание — Мировой дух, который творит сознательные души, являет себя в них?

Проблема.

Слайд 5

Описание слайда:

Проблемы сознания Второй аспект. Где существует сознание? Имеет ли оно пространственные хара-ктеристики, уместно ли вообще свя-зывать сознание с протяженностью? Как непротяженное сознание связано с пространственно-локализованньм человеком?

Слайд 6

Описание слайда:

Проблема сознания – это проблема духовного субъективного бытия человека! Человек – это высшая ступень живых организмов на земле, обладающих Разумом; субъект общественно-исторической деятельности и культуры. Науки о человеке: психология, физиология, биофизика, психиатрия, философия – проблема природы и свойств сознания!.

Слайд 7

Описание слайда:

Сознание – это атрибут Человека Сознание –высшая форма психической активности человека как социального существа, весь духовный мир, психика человека (в широком значени); – высшая форма духовности – разум, мышление (в более узком значении).

Слайд 8

Описание слайда:

Синонимы слова «сознание» в истории философии «дух», «душа» «ум», «разум», «мышление», «сознание»

Слайд 9

Описание слайда:

Представления о сознании Античная философия: сознание – невещест-венный феномен и мысль о сознании была обличина в форму размышления о ДУШЕ. Натурфилософия: ДУША — порождение материальных стихий — воды, воздуха, огня или движение мельчайших атомов. По Гераклиту душа – Психея связана с огнем, всемирным РАЗУМОМ – ЛОГОСОМ, выступала в качестве первоначала мира.

Слайд 10

Описание слайда:

Представления о сознании Сократ и Платон понимают душу как нечто идеальное. Душа и тело – это две субстанции, где душа отдельного человека есть отражение мировой души. Платон рассматривает сознание как самосознание, где сущность мира идей отражается в акте рефлексии. 1 свойство сознания — рефлексивность (лат. отражение) – это отвлеченное знание, размышление, противоречивый анализ собст-венного психического сознания-самосознание.

Слайд 11

Описание слайда:

Слайд 12

Описание слайда:

Представления о сознании Средневековье определяет человека как существо духовное. Августин Аврелий: человеческое сознание толкуется как “душа”, в которой вера должна совмещаться с аргументами ума, но познание Бога является иррациональным. 2 св-во – интенциональность — обозначает особую направленность сознания на мир бытия, которая обеспечивается волей. Воля выступает связующим звеном между Богом и человеком. Интенция – это волевая направленность в отличии от непроизвольного понимания.

Слайд 13

Описание слайда:

Представления о сознании Эпоха Возрождения: Дж. Бруно толкует душу как свойство мира, которое восходит к Мыслящему духу. Мировая душа, по Бруно, находится не вне границ мира, а в нем самом как его собственная внутренняя форма. Новое время: сознание рассматривается в качестве инструмента освоения и познания мира и впервые становится предметом научного познания.

Слайд 14

Описание слайда:

Представления о сознании Фрэнсис Бэкон – сознание как способ познания мира, выделял три способности сознания: память, воображение и рассудок. По Р. Декарту, все должно пройти проверку разумом, все должно быть обосновано, даже то, чему мы привычно доверяем. 3 свойство — операциональность сознания — способность объяснить причинно – следст-венные связи явлений и обращаться к опыту и практике.

Слайд 15

Описание слайда:

Представления о сознании Французское Просвещение: сознание рассматривается как функция мозга, как высшая форма отражения мира, как активный фактор жизнедеятельности человека. И. Фихте. Творческий потенциал сознания разрабатывают Ф. Шеллинг и Г. Гегель — это способности сознания не только отражать мир, но и творить новый мир в формах инобытия Абсолютной идеи.

Слайд 16

Описание слайда:

Представления о сознании По И.Канту, сознание каждого человека автономно. Эта суверенность сознания есть условие, которое обеспечивает эвристи-ческий потенциал сознания, его способность познать и объяснить мир. 5 свойство. Эвристичность — способ-ность радоваться и удивляться тому, что Человек открывает МИР. Открытие Архимеда: «Всякое тело при погружении в жидкость теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость».

Слайд 17

Описание слайда:

Представления о сознании По Гегелю, сознание есть состояние духа, который проходит свое становление и развитие в диапазоне от нулевой отметки до абсолютного самовыражения и самосознания. 4 свойство — активность сознания, оно способно творить, предвидеть, преобразо-вывать формы идеальных образов, ставить цели, абстрагироваться, обобщать информацию, самоосозновать, выделять себя как субъект.

Слайд 18

Описание слайда:

Представления о сознании Марксизм. К. Маркс добавляет 6 свойство — «практика» сознания, способность человека к проективной деятельности — в основе целепологание. Практика выявила социально-историческую природу сознания, высветила целый ряд взаимосвязанного и структурно организованного бытия человека.

Слайд 19

Описание слайда:

Представления о сознании Современная философия 7 свойство — Эксцентричность (австр. псих. Хельмут Плеснер), т.е.«вечная» неудовлетворенность человека своим бытием. Арнольд Ге́лен Человек есть«существо недостаточное» (в отличие от животного) Он не может выжить в природной среде, у него редуцированы инстинкты. Ч. создает культуру, как средство собственного выживания.

Слайд 20

Описание слайда:

Вывод 1. Сознание человека «вещь» нематериальная, по-прежнему неуловимая и продолжает хранить тайну своего бытия. Раскрывается сознание через цепочку абстракций и понятий: рефлексия, интенциональ-ность, операциональность, эвристи-ческая и творческая активность, а также практика сознания.

Слайд 21

Описание слайда:

Вывод 2. Сознание отражает бытие человека в мире, процесс взаимосвязи и взаимодействия его с реальностью, является атрибутом человеческой жизнедеятельности и функционирует на базе общественно-исторической и социокультурной практики.

Слайд 22

Описание слайда:

Природа сознания В объективном идеализме обосно-вывается положение о существо-вании универсального духовного начала, надындивидуального сознания, которое является первоосновой всего существующего: мир идей/эйдосов Платона, мировой разум Абсолют Гегеля, мировая воля Шопенгауэра и т.д.

Слайд 23

Описание слайда:

Природа сознания В субъективном идеализме (Беркли, Юм, Фихте, неопозитивисты) духовное начало трактуется как психологическая деятельность индивида, которая рассматривается как единственная реальность. Отрицается наличие какой либо реальности вне сознания субъекта либо рассматривает её как нечто полностью определяемое его активностью.

Слайд 24

Описание слайда:

Природа сознания Гилозои́зм (греч. ὕλη — материя и ζωή — жизнь) — представление о том, что вся материя является одушевлённой, или сама по себе, или путём участия в функциони-ровании Мировой души, или каким-либо похожим образом. «Пластическая природа» — бессознательная, бестелесная субстанция управляет и организует материю. Немецкие философы: Ралф Кедвортс, Генри Мор

Слайд 25

Описание слайда:

Природа сознания Вульгарный материализм / середина XIX в. немецкие философы Фогт, Бюхнер, Молешот Сознание, мысль «выделяется» мозгом точно так, как желчь выделяется печенью или моча почками. Климат, пища и т. п., по их мнению, непосредственно определяют образ мышления человека.

Слайд 26

Описание слайда:

Природа сознания Диалектический материализм дает естественное объяснение происхождению и сущности сознания и выдвигает положение о зависимости сознания от материи. Сознание – это продукт деятельности материального органа мысли – мозга, функция мозга, направленная на целеуст-ремленное отражение окружающей действительности и творческое формирование идеальных объектов, аналогов которых нет в природе.

Слайд 27

Описание слайда:

В основе понимания сущности сознания лежат две теории – Теория отражения и теория социализации Отражение — это такое взаимодействие при котором объекты и системы, оставляют следы и особенности одного объекта на другой. Неживая природа — физико-химическое отражение. Живая природа — отражение раздражимость (только одноклеточные; все живые организмы — присущи органы чувств.

Слайд 28

Описание слайда:

Общество – ЧЕЛОВЕК: форма отражения – сознание Развитие головного мозга как специального аппарата снятия и переработки информации и образование центральной нервной системы — новое качество биологического отражения. Оно принимает форму психики. Эволюция нервной системы привела к формированию ощущения и возникновению двух подсистем — аффекторной (воспринимающей) и эффекторной (исполнительной).

Слайд 29

Описание слайда:

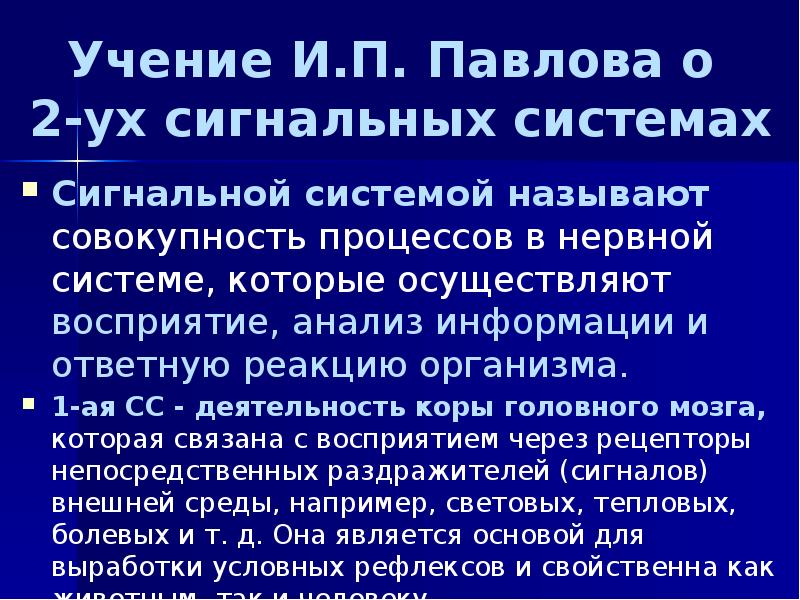

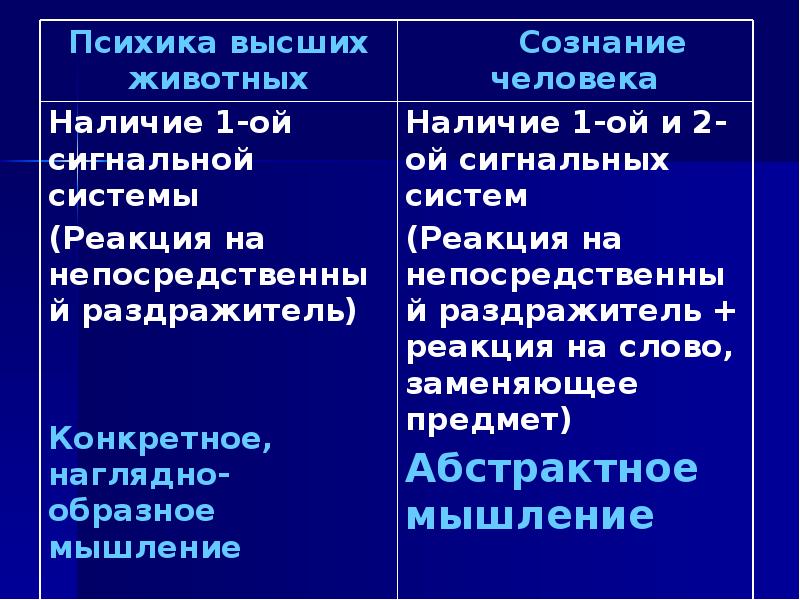

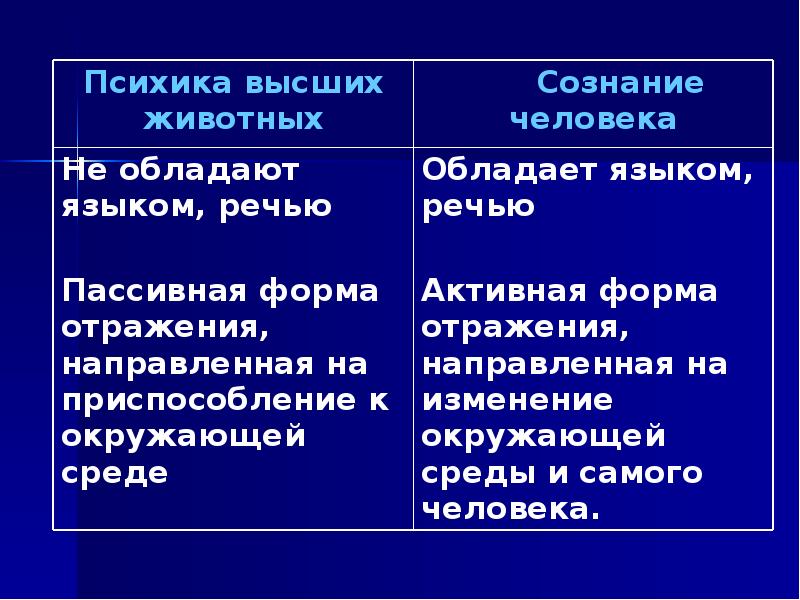

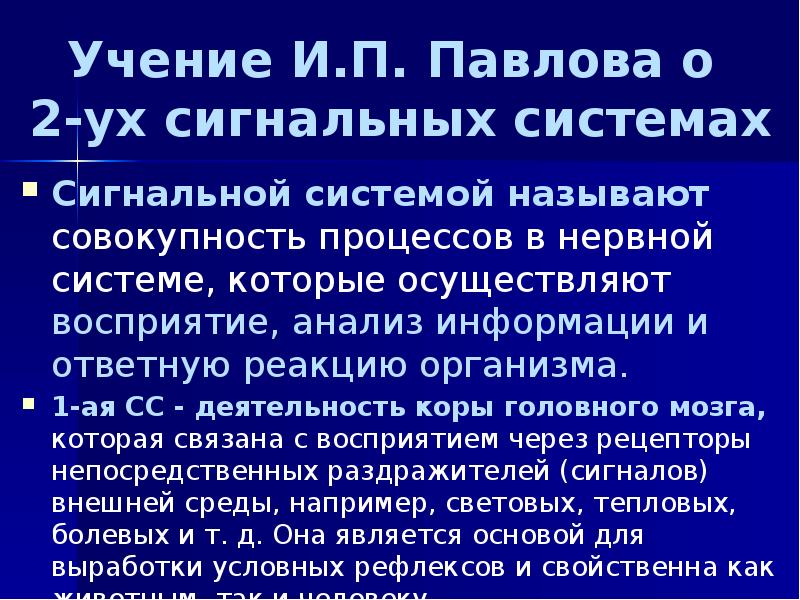

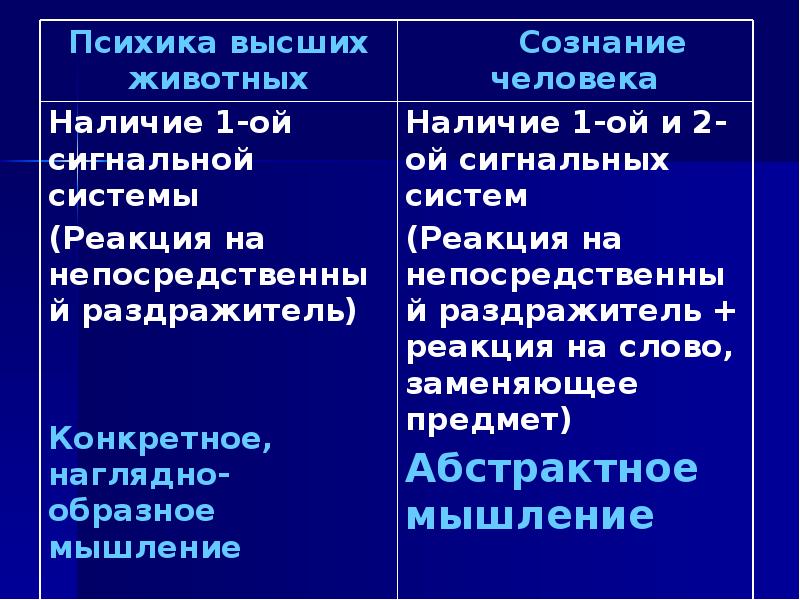

Учение И.П. Павлова о 2-ух сигнальных системах Сигнальной системой называют совокупность процессов в нервной системе, которые осуществляют восприятие, анализ информации и ответную реакцию организма. 1-ая СС — деятельность коры головного мозга, которая связана с восприятием через рецепторы непосредственных раздражителей (сигналов) внешней среды, например, световых, тепловых, болевых и т. д. Она является основой для выработки условных рефлексов и свойственна как животным, так и человеку.

Слайд 30

Описание слайда:

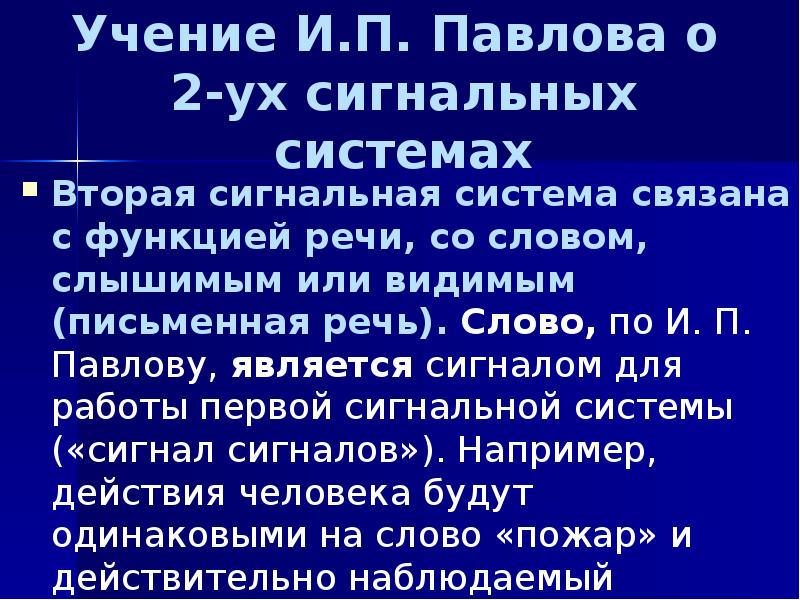

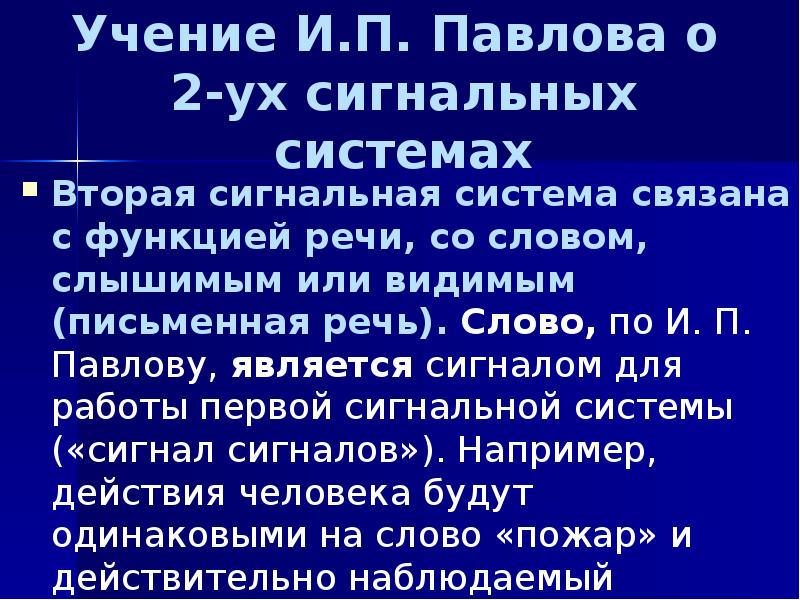

Учение И.П. Павлова о 2-ух сигнальных системах Вторая сигнальная система связана с функцией речи, со словом, слышимым или видимым (письменная речь). Слово, по И. П. Павлову, является сигналом для работы первой сигнальной системы («сигнал сигналов»). Например, действия человека будут одинаковыми на слово «пожар» и действительно наблюдаемый (зрительное раздражение) им пожар.

Слайд 31

Источник: myslide.ru

>»>