С другой стороны, для производственной организации большое значение имеет исследование роли ее технического и технологического базиса в межличностных отношениях, в частности взаимодействия социальной и технической организации предприятия. Главные исследования в рамках этого подхода были проведены англичанами Е. Тристом и А. Райсом.

«Новая школа науки управления» объявляет своей задачей внедрение методов и аппарата точных наук в исследование управленческой деятельности. Ее представители занимаются главным образом исследованием процессов принятия такого класса решений, который позволяет применить новейшие математические методы и технические средства. Цель, которую ставит перед собой эта школа, формулируется как повышение рациональности решений. Среди различных течений этой школы можно выделить такие направления, как «исследование операций», «системный анализ», «общая теория систем», эконометрика и др. В качестве представителей данной школы можно назвать Л. Берталанфи, А. Рапопорта, Р. Акоффа, Ч. «итча, Л. Клейна, А. Гольдбергера, В.

Теория суверенитета Жана Бодена

Леонтьева и др. Первые шаги «новой школы» были связаны с применением метода исследования операций в управлении производством, что находило свое выражение в построении математических моделей наиболее часто встречающихся задач управления, процессов принятия решений, оптимизация их, а также попытки применить статистические методы, теорию игр и т.д.

Группа представителей этой школы сформулировала еще одну концепцию, суть которой составляет количественная оценка и математическое моделирование экономических процессов. В результате возникла эконометрика как метод анализа и программирования хозяйственной деятельности.

Следует также особо отметить, что в рамках «новой школы» был выработан подход, связанный с кибернетикой и теорией автоматического управления. Этот подход получил название системного, главная задача которого состоит в повышении эффективности организации в целом, что не тождественно задаче оптимизации эффективности всех элементов организации. Сущность системного подхода состоит в следующем:

1. формулирование целей и установление их иерархии до начала какой- либо деятельности, связанной с управлением;

2. получение максимального эффекта в смысле достижения поставленных целей путем сравнительного анализа альтернативных путей и методов достижения целей и осуществления выбора;

3. количественная оценка целей и средства их достижения, основанная на всесторонней оценке всех возможных и планируемых результатов деятельности.

Системный анализ, впервые примененный в США для военных целей, в дальнейшем получил широкое распространение и в практике управленческой деятельности на производстве.

Приведенный обзор основных направлений и школ показывает, что не существует общепризнанной теории управления. Более того, наблюдается усиление дифференциации исследований в области проблем управления. Вместе с тем все более отчетливо проявляется тенденция объединения различных школ и направлений на базе определенных единых концепций. Такой объединяющей нитью явилось развитие ситуационного подхода. Р. Моклер, впервые введший в оборот понятие «ситуационная теория управления и другие исследователи появление ситуационного подхода объясняют не столько намерением объединить различные теории управления, сколько следствием усилий переориентировать теории управления в направлении практики управленческой деятельности .

Концепция и первые годы реализации Косыгинской экономической реформы // Алексей Сафронов. План А.

Ситуационный подход затронул почти все основные школы американской теории управления и проявился при изучении всех элементов управления: организационной структуры, категорирования различных типов и ситуаций группового поведения людей в организации, стилей руководства, влияния различных методов руководства на поведение групп и индивидов и др. В этом проявился отход от традиционного стремления формировать универсальные принципы руководства людьми в организации.

Ситуационный подход к проблемам управления является в настоящее время доминирующим в американской теории управления. И, наконец, следует упомянуть о той части американских исследователей, которые доказывают, что не существует и в принципе невозможна наука управления, ибо руководство есть прежде всего искусство, и потому не может быть подчинено определенным правилам, закономерностям, нормам. Отрицая значение теории, они сводят проблему управления к личным способностям и эмпирически приобретенным навыкам. Ярким представителем этой точки зрения является С. Одиорне.

1.4.Развитие теории и практики управления в бывшем СССР

Период становления социализма в СССР был неразрывно связан с возникновением и развитием научной организации труда и управления. Прежде всего требовалось теоретическое обоснование сущности, природы ‘научной организации труда и управления в социалистическом обществе.

Теоретическая мысль была направлена на то, чтобы доказать, что только социализм создает объективные условия для развития научной организации труда и управления. Вместе с тем в 20-х годах уделялось большое внимание и практической направленности НОТиУ, поиску наиболее рациональных форм организации и методов выполнения ручных работ, распространению их среди рабочих, недавно пришедших в промышленность из сельской местности. Разрабатывались методы профессионального отбора, анализировалась структура рабочего времени и т.д. Заметной вехой явилось проведение II Всесоюзной конференции по НОТ в 1924 году, определившей НОТ как процесс внесения в существующую организацию труда достигнутых наукой и практикой усовершенствований, повышающих общую продуктивность труда.

Большую известность в период 20-30-х годов получают труды советских ученых и специалистов по НОТ и управлению. Среди них следует отметить имена А. К. Гастева, П. К. Керженцева, И. Н. Бутакова, Ф. Р. Дунаевского, О. А. Ерманского, Е. Ф. Розмирович и др.

А. К. Гастев выдвинул концепцию «трудовых установок», исходящую из того, что трудовой пафос трудящихся масс того времени следует заполнить научной организацией их труда. Для этого он считал необходимым, во-первых, обеспечить соблюдение принципа соответствия между мерой труда и мерой потребления путем совершенствования системы заработной платы, выдачи премий и т.д. Во-вторых, по его мнению, следовало перестроить организацию труда таким образом, чтобы каждый работник испытывал постоянную потребность в рационализации своего собственного труда и производства в целом. В этих целях работников надо вооружать соответствующей методикой и обучать передовым приемам труда. Принцип трудовой установки, подчеркивал А. Гастев, открывает путь новаторству и совершенствованию производства.

«Трудовые установки» А. Гастева критиковались за равнение на «индивидуального» работника, за то, *что отодвигал на задний план организационные вопросы и некритически относился к использованию методов техники и биологии в общественных явлениях.

В работах О. Ерманского делались попытки сформулировать общие принципы рационализации управления производством. Совершенствование управления производством он понимал широко, но основное свое внимание сосредоточил на проблемах управления предприятием и рабочими процессами.

Ерманский выдвинул три основных принципа рационализации: положительный подбор элементов, достижение организационной суммы, обеспечение «оптимума». Под первым принципом — человек, инструменты, виды операции и пр. — он понимал такое их сочетание, которое умножает совокупный эффект в процессе функционирования этих элементов. Второй принцип означал, что положительного подбора элементов следует добиваться соответствующей организацией соответствующих элементов, а не путем механического суммирования. На основе двух первых принципов выводился третий принцип — принцип «оптимума».

Для количественной оценки рациональности сочетания элементов производства Ерманский предлагал учитывать соотношения между полезным эффектом и затратами энергии. При этом затраты энергии не должны выходить за пределы так называемого «оптимума».

С критикой концепции Ерманского выступали многие, в том числе и П. Керженцев. В противовес принципу «оптимума» он выдвинул принцип «экономии» и считал, что в процессе рационализации надо добиваться не «оптимума» затрат энергии, а экономии затрат живого и овеществленного труда. Керженцев выступал с критикой концепции А. Гастева, решавшего проблемы научной организации труда с позиций индивидуального рабочего, считая главным повышение внимания к вопросам совершенствования управления производством в целом. Он подчеркивал важность обобщения, анализа и распространения отечественного опыта организационного строительства.

Вместе с тем Керженцев, как и другие исследователи, рассматривал управление с точки зрения организационного механизма и недостаточно уделял внимание экономическому механизму управления — ценам, хозрасчету, зарплате и т.д.

Еще одна концепция управления 20-х годов, связанная с именем Е. Ф. Розмировича исходила из принципиальной однородности производственного и управленческого процессов. Она переоценивала значение хронометража, фотосъемок, с помощью которых якобы можно было получить точную картину управленческого процесса. Однако механистический подход к проблемам управления, игнорирование социально-психологических аспектов не помешало ей и ее сторонникам сделать весьма значительный вклад в рационализацию делопроизводства архивного дела, счетоводства и т.д., в ликвидацию параллелизма и рассредоточение функций управления на основе выделения трех «больших функций» — организации, планирования, учета — и их организационное оформление.

Источник: smekni.com

Процессуальные теории мотивации. Теория трудовых установок А. Гастева

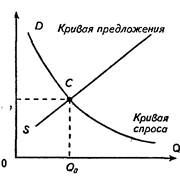

Основной вклад в развитие процессуальных теорий внес В. Врум. В основе его работы лежит теория ожиданий, суть которой схематично отражена на рисунке теории ожидания (рисунок 4). Эта теория основана на предположении, что человек направляет свои усилия на достижение какой-либо цели только тогда, когда уверен в большой вероятности удовлетворения своих потребностей.

Рисунок— Теория ожидания

Каждый «блок ожиданий” в схеме отражает усилия менеджера по мотивации работника.

К процессуальным теориям можно также отнести теорию справедливости.

Она сводится к тому, что если человек считает свой труд недооцененным, он будет уменьшать затрачиваемые усилия. Справедливость оценки с позиции работодателя и с позиции работника может отличаться. В этом случае нормирование труда, т. е. оценка необходимых усилий для выполнения единицы работы, может разрешить проблему справедливости.

Теория справедливости в комплексе с теорией ожидания представлена в модели Портера-Л оу лери. Эта теория основана на том, что мотивация есть функция потребностей, ожиданий и справедливости вознаграждения. Один из самых важных выводов этой теории состоит в том, что результативный труд всегда ведет к удовлетворению работника (рисунок 5).

Согласно теории Макгрегора, подход к мотивации может быть выбран на основании отношения человека к труду. Выделяют два типа работников: X и У (таблица 1).

Основные характеристики работника типа X:

— от природы ленив, не хочет работать;

Рисунок 5 — Теория модели Портера-Лоулери

Таблица 1 — Сравнительная характеристика теории «X» и теории «У»

Описание по признакам

1. Представления руководителя о человеке

Люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают работы.

У людей нет честолюбия, и они избегают ответственности, предпочитая, чтобы ими руководили Больше всего люди хотят защищенности

Чтобы заставить людей работать, необходимо принуждение, контроль и угроза наказания

Труд — процесс естественный. При благоприятных условиях люди не только принимают ответственность, но и стремятся к ней.

Если люди принимают цели организации, то они будут использовать самоуправление и самоконтроль.

У людей развиты потребности высших уровней. Способность к творческому решению проблем у людей встречается часто, потенциальный интеллект среднего человека недоиспользуется

2. Практика руководства а) планирование

Централизованное распределение задач, единоличное определение целей стратегии, тактики

Поощрение определения целей подчиненными в соответствии с целями организации

Четкое структурирование задач, полномочия не делегируются

Высокая степень децентрализации полномочий

Самоконтроль подчиненных в процессе работы, контроль руководителя по ее завершении

Жесткая регламентация поведения

Руководитель действует как связующее звено в обмене информацией

Отрицание права свободы принятия решений подчиненными

Активное участие подчиненных в принятии решений

3. Использование власти и влияния

Психологическое давление, угроза наказания, власть, основанная на принуждении

Убеждение и участие, власть через положительное подкрепление

- — не хочет нести ответственность, избегает напряжения нервных сил;

- — неинициативен, если к этому его не подталкивать. Поэтому его нужно принуждать к работе путем наказания или поощрения.

Основные характеристики работника типа У:

- — существует естественная потребность в работе;

- — стремится к ответственности;

- — творческая личность.

Поэтому его нужно побуждать к работе, а не принуждать.

В 1981 г. У. Оучи разработал теорию Ъ, согласно которой человек не относится ни к типу X, ни к типу У. Он относится к типу Ъ, т. е. в зависимости от сложившейся ситуации человек ведет себя как X или как У, соответственно выбирается и способ мотивации.

Теория А. Гастева была разработана в 20-е гг. XX в. Она является отражением энтузиазма советских людей того времени (лозунги, досрочное выполнение плана, социалистические соревнования).

Для применения теории А. Гастева на практике должны быть созданы мотивы, апеллирующие к высшим человеческим характеристикам, таким как энтузиазм, долг, совесть, дух соревнования.

Источник: ozlib.com

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА

Заметное влияние на формирование менеджмента оказали английские исследователи. Так, англичане Р. Фэлк и Л. Урвик занимались разработкой принципов управления.

Английские ученые внесли существенный вклад в разработку метода «исследования операций», который впервые зародился в Англии в 40-х гг., в связи с необходимостью решения некоторых военных стратегических и тактических задач. В дальнейшем центр работ переместился в Америку.

Во Франции вопросами научного управления занимались Анри Луи Ле Шателье Шарль Фремен-виль братья Андре и Эдуард Мишлен. Неоценимый вклад в понимание менеджмента как науки внес Анри Файоль.

Проблемами научного управления производством в Германии занимался Вальтер Ратенау. Огромный вклад в исследование принципов организации внес известный немецкий социолог Макс Вебер, разработавший «идеальный тип» административной организации, названный им термином «бюрократия». Особого внимания заслуживают работы по организации производства, которые выполнил Кароль Адамецкцй. Западногерманские теоретики школы «человеческих отношений» выступали за более жесткий подход к управлению персоналом, чем их коллеги в США и Японии.

В Англии, Голландии, Норвегии, Швеции и других странах Запада широко прорабатывались также вопросы привлечения работников к «участию в управлении».

Западноевропейские ученые оказали заметное влияние на формирование подхода к управлению с позиции «социального человека». Этот подход позволял изучать поведение людей с точки зрения воздействия на них группового поведения.

В 1929—1933 гг. передовые капиталистические страны охватил мировой кризис. В этот же период времени английским ученым Дж. М. Кейнсом была сформулирована концепция государственного регулирования экономики. Кейнс обосновал необходимость государственного вмешательства в экономику.

Большое влияние на развитие всей Европы в послевоенные годы оказал немецкий ученый, политик, министр экономики и канцлер Людвиг Эрхард. Под руководством Эрхарда Западная Германия добилась экономического чуда. Концепция «социального рыночного хозяйства» (по Эрхарду) включает в себя два основных положения:

1. Усиление государственного регулирования во всех сферах

2. Введение индикативного планирования, пришедшего на смену директивного планирования. Индикативное планирование

предполагает установление планов и показателей, достижение которых является наиболее желательным.

Политика Эрхарда получила поддержку всех слоев общества, а также ученых и практиков, занимающихся вопросами управления.

Определенный интерес представляет шведская модель социализма. Успехи Швеции в 50—60-е гг. XX в., как и ФРГ, объясняются прежде всего правильным выбором модели общественного развития. Этот выбор был сделан ученым, лауреатом Нобелевской премии Гуннаром Мюрдалем. Шведская модель социализма Мюрдаля учитывает специфические особенности Швеции, которая представляет собой страну с высоким уровнем материального и социального обеспечения населения.

Большинство исследователей считают, что теория и практика управления в США достигли значительно более высокого уровня развития, чем в других странах мира. По их мнению, высокая производительность труда в США обеспечивается за счет лучшей организации производства. Работая на европейском рынке, американские бизнесмены получают высокие прибыли, умело приспосабливаясь к разным условиям на рынках. Именно отставанием в организации производства и подбора кадров западноевропейские ученые

объясняют так называемый технологический разрыв между США и Европой. Одной из причин создавшегося положения следует считать то, что американцы проводят в Западной Европе политику подчинения европейских стран своим стратегическим планам.

4. РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ

Начиная с XVII в., вопросам управления в России уделялось серьезное внимание. Заметный след в истории России и улучшении ее системы управления оставили известный русский экономист А.Л. Ордин-Нащокин, А.П. Волынский (кабинет-министр с 1738 г. по 1740 г.), В.Н. Татищев (главный управляющий горных заводов в Сибирской и Казанской губерниях (с 1730 г. по 1740 г.) и выдающийся русский ученый М.В.

Ломоносов. Велики заслуги в реформировании системы управления России П.А. Столыпина. С 1906 г. он совмещал две должности — министра внутренних дел и премьер-министра. Столыпин занимался совершенствованием местного самоуправления.

Построение социализма в СССР потребовало создания новой общественной организации управления социалистическим производством.

В первые годы Советской власти получают большую известность труды таких ученых, как А.А. Богданов, А.К. Гастев, О.А. Ерманский, П.М. Керженцев, Н.А.

Амосов.

Известный советский ученый А.К. Гастев занимался вопросами совершенствования теории и практики организации труда. Им сформулирована и обоснована концепция, получившая название «трудовые установки». Внедрением методики трудовых установок в практическую деятельность занимался Центральный институт труда (ЦИТ), созданный осенью 1920 г. при ВЦСПС. Важнейшее место в осуществлении методики трудовых движений отводилось инструктажу.

Недостатком концепции трудовых установок. Гастева является слабая разработка самой методики трудовых установок, выбор слишком узкой базы исследования, ориентация на индивидуальность рабочего.

Важная роль в развитии научной организации труда и управления в СССР принадлежит видному экономисту О.А. Ерманскому, который внес значительный вклад в создание теории социалистической рационализации. Концепция Ерманского была подвергнута резкой критике, но несмотря на критику, вклад Ерманского в развитие теории и практики организации труда значителен. Им обобщен большой практический материал хозяйственного строительства в СССР.

Проблемы научной организации труда получили широкое освещение в трудах П.М. Керженцева. Керженцев распространил понимание научной организации труда на все сферы человеческой деятельности.

Особого внимания заслуживает дискуссия, развернувшаяся по проблемам развития научной организации труда и управления в СССР в период подготовки ко II Всесоюзной конференции по НОТ, За несколько недель до конференции были опубликованы две платформы по НОТ. Одна — от группы «Семнадцати» во главе с Керженцевым, другая — от ЦИТ во главе с Гастевым. Полемика между двумя течениями закончилась созданием центральной платформы, принятой на II Всесоюзной конференции по НОТ, в которую вошли положительные моменты обеих дискутировавших платформ.

Крупный вклад в развитие теоретических основ социалистической организации производственных процессов был внесен О.И. Непорентом. Все операции он классифицировал по признаку их сочетания в производственном процессе на три вида: последовательное, параллельное и параллельно-последовательное, показал их влияние на длительность производственного цикла.

В 30-е гг. была проделана большая научная и практическая работа по созданию науки об организации производства, труда и управления, результатом которой был выход в свет первого советского учебника по организации производства. В эти же годы было положено начало формированию системы подготовки кадров с высшим и средним специальным экономическим образованием для предприятий и органов управления. Кроме того, была введена новая для того времени специальность — инженер-экономист отраслевого профиля, которая вскоре стала ведущей среди экономических специальностей.

В годы Великой Отечественной войны система управления промышленностью, сложившаяся в предшествующие годы, не претерпела принципиальных изменений. Основным принципом управления продолжал оставаться хозрасчет при усилении административно-командных методов руководства. Научная работа велась по проблемам внутризаводского планирования и диспетчирования.

В послевоенный период времени возобновилась научная и практическая работа в области организации и управления производством. Вместе с тем, имело место сокращение исследований в области управления производством. К концу 50-х гг. тематика исследований по проблемам организации и управления предприятиями начала постепенно расширяться.

Начиная с 1957 г. был осуществлен переход к управлению промышленностью и строительством по территориальному принципу через Советы народного хозяйства (совнархозы) экономических административных районов. Главным назначением совнархозов было пресечение ведомственных тенденций в развитии промышленности.

К этому же времени относится рождение такой важной самостоятельной ветви экономики, как экономическая кибернетика, тесно связанной с использованием на практике экономико-математических методов. Создание этой науки в нашей стране осуществлялось под руководством академиков А.И. Берга и В.М. Глушкова. Кибернетика сыграла важную роль в развитии теории управления производством.

Дискуссия, развернувшаяся в стране в период с 1962 по 1965 гг., по вопросам совершенствования системы и методов управления народным хозяйством, предшествовала проведению хозяйственной реформы.

Период времени, начиная с 1965 г. по настоящее время, характеризуется проведением в стране трех реформ, направленных на совершенствование системы управления народным хозяйством. К ним относятся:

1. Реформа системы управления экономикой 1965 г.

2. Реформа системы управления 1979 г.

3. Ускорение социально-экономического развития (1986 г.) и переход к рыночным отношениям (с 1991 г. и по настоящее время).

В связи с произошедшими серьезными изменениями в политической системе управления, в стране развернулась дискуссия о механизме перехода к рынку. Специальная комиссии, возглавляемая академиком А. Г. Аганбегяном, предложила три альтернативных варианта перехода к рыночным отношениям:

1) внесение отдельных элементов рынка в существующую командно-административную систему управления;

2) быстрый переход к рынку без какого-либо государственного регулирования;

3) создание системы управления на основе регулируемой рыночной экономики. Этот вариант совершенствования системы управления соответствовал предложениям правительства.

Другая комиссия под руководством академика С. Шаталина подготовила программу, получившую название «500 дней», в которой был намечен целый комплекс мероприятий, необходимых для перехода к регулируемому рынку. Эта программа многими учеными рассматривалась как «шоковая терапия».

По итогам дискуссии был принят компромиссный вариант перехода от плановой системы управления к регулируемому рынку. В его основу была положена программа «500 дней», основной целью которой было полное разрушение административно-командной системы управления. С ноября 1991 г. начался процесс формирования рыночных отношений в России.

Однако, несмотря на принятые меры, не удалось приостановить развала экономики России. Социально-экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Было принято много ошибочных решений. Одной из причин сложившегося положения является начатая с 1992 г. политика невмешательства правительства в экономику регионов и импортно-экспортные операции.

Неуправляемого рынка нет ни в одной развитой стране мира. Рынок требует управления, руководства, регулирования со стороны государства.

В настоящее время в России наблюдается разбалансированность всего механизма управления страной. Отечественный менеджер в своей практической деятельности сталкивается с такими проблемами, которые совсем незнакомы западному менеджеру. Поэтому в создавшихся условиях особое значение приобретает получение нового знания по искусству управления.

В соответствии с целью и задачами курсовой работы можно сделать следующие выводы:

1.Подготовка современных менеджеров-профессионалов невозможна без знания истории развития менеджмента. Менеджмент развивался на протяжении веков, прежде чем превратился в самостоятельную отрасль знания, науку. Значительное влияние на формирование менеджмента оказали: школа научного управления, классическая (административная) школа, школа психологии и человеческих отношений, школа науки управления (количественная школа), а также выдающиеся представители этих школ, такие как Ф. Тейлор, А. Файоль, Э. Мэйо и др.

2.Рыночная экономика требует адекватной ей системы управления, которая должна претерпеть радикальные преобразования вместе со всем обществом. В условиях перехода к рыночным отношениям важнейшим фактором успеха становится непрерывное совершенствование теории и практики управления.

3.Большое значение приобретает изучение передового и прогрессивного опыта управления зарубежных стран и использование его при анализе собственных управленческих проблем. Поэтому изучение истории развития теории и практики зарубежного менеджмента крайне актуально.

В современных условиях перестройки экономики на основе рыночных отношений одним из приоритетных ее направлений является выработка основных теоретических и методологических позиций по использованию менеджмента в практической деятельности российских организаций. Основной особенностью управленческой мысли становится поиск новых конкретных и реальных путей совершенствования системы управления, выработка позиции по различным проблемам управления применительно к рыночным условиям и на основе творческого осмысления передового зарубежного опыта.

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

БЮРОКРАТИЯ (BUREAUCRACY) — тип организации, для которой характерно специализированное распределение труда, четкая управленческая иерархия, правила и стандарты, показатели оценки работы, принципы найма, основывающиеся на компетенции работника.

ВТОРИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (SECONDARY NEEDS) — потребности, имеющие психосоциальную природу, такие как оценка, привязанность и власть.

ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ МАСЛОУ (MASLOWS HYERARCHY OF NEEDS) — подразделение всех потребностей людей на пять групп: физиологические, безопасности, социальные, уважения и самовыражения.

КОНТРОЛЬ (CONTROLLING) — процесс, обеспечивающий достижение организацией поставленных целей.

КРУЖОК КАЧЕСТВА (QUALITY CIRCLE) — группа работников подразделения, которые на добровольных началах собираются для того, чтобы обсудить проблемы качества и выработать идеи, направленные на повышение качества. Обычно члены группы получают специальную подготовку, позволяющую им выявлять проблемы, связанные с качеством.

МЕХАНИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА (MECHANISTIC STRUCTURE) — традиционно-бюрократическая форма организации, в противоположность органической или адаптивной структуре.

МОТИВАЦИЯ (MOTIVATING) — процесс стимулирования самого себя и других на деятельность, направленную на достижение индивидуальных и общих целей организации.

ПЕРВИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (PRIMARY NEEDS) — психологические, обычно врожденные потребности, такие, например, как потребность самосохранения.

процесс выбора целей и решений, необходимых для их достижения.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ(ENTREPRENEUR)- человек, который идет на риск при создании новой организации или при внедрении новой идеи, продукта или услуги.

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ (MANAGEMENT PROCESS) — общий объем взаимосвязанных непрерывных действий или функций в рамках организации.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (WORK REDESIGN) -— в передовых организациях изменение условий труда путем расширения объема или углубления содержательности работ в целях повышения внутренней удовлетворенности работников.

СТРАТЕГИЯ (STRATEGY) — общий, всесторонний план достижения целей.

ТАКТИКА (ТАСПС) — краткосрочная

стратегия для достижения цели, разрабатываемая обычно на уровне руководителей среднего звена.

УБЕЖДЕНИЕ (PERSUASION) — приемы эффективного сообщения точки зрения одного человека другим.

1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.

Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 2000. – 704 с.

История менеджмента: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 222 с.

Теория и организация американского менеджмента. – М.: МГУ, 1991. – С.12.

4. Кунц Г., О’Доннел С.

Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. – М.: Прогресс, 1981. Т. 1. – С.92.

Информация о работе «История развития теории и практики менеджмента»

Раздел: Менеджмент

Количество знаков с пробелами: 45426

Количество таблиц: 1

Количество изображений: 0

Похожие работы

. самостоятельную учебную дисциплину и область научных знаний [9, с.32]. Четвёртый, или информационный, период (с 1950 г. по настоящее время) характеризуется наиболее интенсивным развитием кибернетических и других теорий и практики менеджмента. Он связан с разработками более поздних научных школ и концепций управления, опирающихся на использование количественного (математического), системного .

. в передовых зарубежных странах и ведущих мировых фирмах, обобщение накопленного отечественного опыта, а также проведение дальнейших научных исследований. Глава 1. История развития и современное состояние менеджмента 1.1 Исторические предпосылки менеджмента Управление появилось вместе с людьми. Оно выделилось и обособилось в самостоятельный вид деятельности в процессе разделения и .

. внимание мен-ры должны уделять административной ф-ции, в состав кот.А. Файоль вкл-л управление. Управление состоит из предвидения, организации работы, рапорядительства, координирования (координации) и контроля. Данные эл-ты (по Файолю) стали основой для развития взглядов в менеджменте на основные ф-ции мен-ров. Целесообразный и обязательный содержательный состав основных ф-ций мен-ров м. б. .

. инструментарий исследования организационных отношений. 3.4 Заслуги А.А. Богданова в разработке организационной науки Главная заслуга российских исследователей — разработка фундаментальных методологических проблем теории организации. Одним из выдающихся ученых, внесших наиболее весомый вклад в разработку организационной науки, является А.А.Богданов (Малиновский) (1873 — 1928). Добытые и .

Источник: kazedu.com