Говоря о юридических фактах и праве на труд, мы в какой-то степени касались вопроса о соотношении юридических фактов и правового статуса. «Правовой статус» — одно из центральных понятий теоретических исследований в праве, как и «юридические факты» — одна из важнейших категорий правовой науки. Поэтому выявление их связи представляет определенный научный интерес. Для этого необходимо определиться с основным вопросом — понятием правового статуса или, точнее, объемом его содержания. В результате интересующая нас связь должна стать более (или абсолютно) прозрачной. Оговоримся, что, вникая в эту проблему, мы остаемся в рамках своей темы и поэтому высказываемся по данному вопросу в пределах, кажущихся нам достаточными для ее освещения.

Изложенное позволяет говорить о статусе как явлении объективного права. Статутные права абсолютны, они не персонифицированы. Правоспособность — способность иметь права, она также может принадлежать всем и каждому. Будучи явлением объективного права, статус существует до возникновения правоотношения.

44. Права и обязанности работников и работодателей

Переведенный из плоскости объективного права в плоскость конкретных субъективных прав и обязанностей, он перестает быть «хранилищем юридических абстракций» [7] и реализуется через правоотношение, которое всегда конкретно. Памятуя о необходимости выявить связь юридических фактов и правового статуса, приходим к выводу о том, что как таковые юридические факты не являются элементами содержания правового статуса. Они порождают правоспособность (правосубъектность), и уже она, основываясь на этих юридических фактах, становится его частью. То, что выше говорилось о правовом статусе, имеет и общетеоретическое, и трудоправовое значение. Между тем трудовой статус как отраслевой обладает определенными особенностями, сказывающимися на его соотношении с юридическими фактами.

Понимая правовой статус как совокупность статутных прав и правоспособности (правосубъектности), отметим специфику того и другого элементов.

Источником статутных прав в правовом статусе субъекта трудового права являются как законодательные акты, так и акты коллективнодоговорного регулирования. Сфера распространения последних — иная, более узкая, но признак неперсонифицированности присутствует.

Правда, эти права исходят не непосредственно от государства, но от уполномоченных субъектов и в пределах, представленных им законом. Дополнительным, пусть косвенным, аргументом может служить следующий. В число статутных, разумеется, входят конституционные права, а также те, которые в Трудовом кодексе РФ значатся как основные (ст. 21, 22).

Но поскольку есть основные, должны быть и иные. К ним, в частности, и относятся коллективно-договорные. Заметим, кроме того, что конституционные и основные права не совпадают текстуально и количественно. Различие можно усмотреть и в способе их защиты: конституционные права могут быть защищены и Конституционным Судом РФ. То есть статутные права, входящие в отраслевой статус, имеют в трудовом праве явную специфику.

Наряду с отраслевым субъект трудового права может быть наделен и специальным статусом. Статутные права (и обязанности, конечно) в этом случае распространяются на определенную категорию субъектов и могут содержаться в различных нормативных актах, причем не только трудового права. Но прежде всего надо назвать разд. XII «Особенности регулирования труда отдельных категорий работников» ТК РФ, в главах которого установлены специальные права и обязанности, так сказать, со знаками «плюс» и «минус» (льготы и изъятия) целому ряду категорий работников. Здесь и лица с семейными обязанностями, и несовершеннолетние, и руководители, и совместители, и др. Из иных нормативных актов для примера назовем Закон РФ «О государственной тайне»; федеральные законы от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профсоюзах, правах и гарантиях их деятельности» 1 , от 14 января 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [8] [9] ; Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 25 августа 1992 г. № 621 [10] .

Понятно, что работники, обладающие отраслевым и специальным статусом, наделены соответствующей правоспособностью (правосубъектностью), которая возникает на основе особых юридических фактов. Чтобы быть субъектом трудового права, надо, как общее правило, быть трудоспособным, достичь определенного возраста, иметь специальное образование (если работа требует специальных знаний) и др. В особых случаях необходимо быть гражданином РФ, выполнять специальную трудовую функцию: руководителя, профсоюзного функционера, машиниста локомотива, иметь дело с секретными сведениями и проч. Для этого требуется наличие дополнительных обстоятельств, как то: стаж работы, право работать с секретными сведениями, а иногда иметь детей определенного возраста, выполнять совмещаемую работу по трудовому договору и т. п. Следовательно, особые юридические факты возникновения отраслевой или специальной правоспособности работника свидетельствуют о своеобразии последней, что совершенно логично.

Имея это в виду, в содержании отраслевого и специального статуса работника следует, видимо, выделять все-таки не правоспособность, а праводееспособность, или, как принято говорить в трудовом праве, правосубъектность. Во-первых, потому, что, как общее правило, право- и дееспособность существуют в единстве. Во-вторых, трудовое законодательство не знает трудовой «недееспособности» (то есть правоспособные предполагаются дееспособными), поэтому не имеет смысла отделять дееспособность от правоспособности.

В заключение повторим, что трудоправовой статус, как мы считаем, включает статутные права и обязанности, установленные как законодательно, так и посредством коллективно-договорных соглашений, и правосубъектность, которая в зависимости от ее разновидности может принадлежать субъекту трудовых отношений на основании различных юридических фактов. Сами же юридические факты как таковые элементом трудоправового статуса не являются. Они определяют только, при наличии каких обстоятельств можно стать обладателем права, быть субъектом трудового права.

- [1] См.: Бугров Л. Ю. Конституционные основы трудового права Российской Федерации // Правоведение. 1997. № 2. С. 77.

- [2] Мананкова Р. П. Правовой статус членов семьи по советскому законодательству.С. 10.

- [3] См.: Курс российского трудового права. Т. 1 / под ред. Е. Б. Хохлова. С. 280.См. также: Снигирева И. О. Статус субъектов трудового права: стабильность и динамика // Российское трудовое право на рубеже тысячелетий. 4.1. СПб., 2001. С. 120.

- [4] См.: Курс российского трудового права. Т. 1 / под ред. Е. Б. Хохлова. С. 336, 337,350; Лушников А. М., Лушникова М. В. Указ. соч. Т. 1. С. 232.

- [5] См., например: Матузов Н. И. Правовая система и личность. С. 59.

- [6] См.: Мананкова Р. П. Правовой статус членов семьи по советскому законодательству. С. 7—10.

- [7] По вышеизложенным соображениям противоречивым представляется утверждение авторов «Курса российского трудового права» о том, что правовой статус — категория одновременно и объективного, и субъективного права (см.: Курс российского трудового права / под ред. Е. Б. Хохлова. Т. 1. С. 278).

- [8] СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148.

- [9] СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.

- [10] САПП РФ. 1992. № 9. Ст. 608. Действующая редакция указанных нормативныхактов официально не опубликована. См. СПС «КонсультантПлюс», база «Законодательство».

Источник: studref.com

Под статусом понимают социальную позицию человека в рамках группы или общества, связанную с определенными его правами и обязанностям, это ранг или позиция индивида в этой группе. Именно с помощью статусов мы идентифицируем друг друга в различных социальных структурах. Мать, мэр, священник, приятель, начальник, мужчина, капитан, ребенок, якут, заказчик, профессор и осужденный – все это статусы.

Социальный статус обозначает конкретное место, которое занимает индивид в данной социальной системе.

Социальный статус – характеристика социальной позиции, наличие внутренне содержательной стороны статуса означает, что социальный статус характеризует какие права, обязанности, привилегии, полномочия закрепляются за теми, кто выполняет ту или иную функцию.

Слово «статус» пришло в социологию из латинского языка. В Древнем Риме оно обозначало состояние, правовое положение юридического лица. Однако в конце XIX века ученые придали ему новое звучание.

Статус – социальное положение человека в обществе. Социальное положение – обобщенная характеристика, охватывающая профессию, экономическое положение, политические возможности, демографические свойства человека. Водитель – профессия; работник наемного труда, получающий средний по размерам доход – экономическая черта; член демократической партии – политическая характеристика; мужчина в возрасте 40 лет – демографическое свойство. Все они описывают социальное положение одного и того же человека, но с разных сторон.

Хотя статус чуть ли не самое распространенное понятие в социологии, единой трактовки его природы в этой науке не достигнуто.

В понимании статуса сложилось несколько подходов:

а) стратификационный – статус как престиж или ранг в вертикальной иерархии общества;

б) функциональный – статус как позиция в социальной структуре общества, функционально связанная с другими позициями;

в) нормативно-ролевой – отождествление статуса с ролью либо с нормами в социокультурном пространстве общества;

г) интегративный – объединение в одно понятие статуса множества социальных (профессиональных, экономических, политических и др.) позиций, занимаемых индивидом.

Нормативно-ролевой и интегративный подходы, по всей видимости, следует признать ошибочными, а стратификационный и функциональный, представленные Р. Линтоном, Н. Смелзером, М. Вебером и П. Сорокиным, можно объединить в одну модель, которая имеет четыре параметра, описывающих понятие «статус»:

• Название статуса (состоит обычно из одного слова: мужчина, подросток).

• Определение статуса (описывает сущность статуса и его место в группе или обществе). Примеры определения статуса: адвокат – лицо, профессия которого – оказание юридической помощи гражданам и организациям, защита их интересов в суде; акционер – физическое или юридическое лицо, владеющее акциями данного акционерного общества.

• Содержание статуса – совокупность прав и обязанностей, то есть круг функций, которые выполняются индивидом на данном рабочем месте или на данной позиции. Содержание конкретизирует определение статуса: учитель имеет право оценивать знания учеников, следить за дисциплиной, переводить или оставлять их на второй год и т.д.

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

• Ранг статуса – место данного статуса в социальной иерархии (высокое, среднее, низкое).

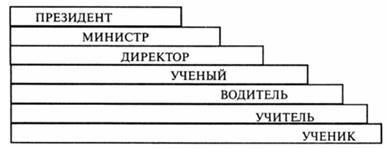

Последний параметр статуса связан со стратификацией. Место в иерархии указывает на определенные привилегии и престиж данного статуса. Но помимо того еще и на степень распространенности статусов в обществе (рис.).

Рис. Степень распространения статуса в обществе

Таким образом, обобщив всевозможные точки зрения на проблему статуса, можно понимать его как сложносоставное явление, различными аспектами которого являются престиж, ранг, совокупность прав и обязанностей. Но статус в целом описывает только одну позицию, занимаемую индивидом в социальной структуре общества.

Каждому статусу предписаны определенные права и обязанности.

У всех или у большинства профессий существует формальное определение статуса, которое фиксируется в должностных инструкциях. У пассажира метро также существуют формально закрепленные права и обязанности.

В социологии принято различать два статуса – личный и социальный.

Личный статус – это положение, занимаемое человеком в малой группе, определяемое его индивидуальными качествами.

Социальный статус — это общее положение личности (группы) в обществе, связанное с определенными правами и обязанностями.

В зависимости от того, занимает ли человек определенное социальное положение благодаря наследуемым признакам (пол, раса, национальность) или благодаря собственным усилиям, статусы бывают предписанными — приобретенными по рождению (дворянин, русский, одессит, мужчина и т. д.) и приобретенными или достигнутыми (учитель, прокурор, жена, профессор и пр.)

Предписанный статус – статус в обществе, который индивид занимает независимо от своего сознания, желаний, воли, стремлений и над которым он не обладает контролем.

Достигаемый статус – социальное положение, которое обретается человеком благодаря его собственным усилиям. Поэтому достигаемый статус является вознаграждением индивида за его талант, труд, целеустремленность или является следствием его неудач.

Важнейшими измерениями статуса являются престиж и власть.

Престиж – совокупность качеств, подлежащих высокой социальной оценке. Престиж свидетельствует о принадлежности социального объекта к ограниченной группе, о его высокой значимости в социальной жизни.

В обществе индивиды наделены властью от ее уровня и ограничений, они занимают определенное положение в обществе. Индивид обретает властные полномочия либо в силу причастности к властным государственным структурам, либо по причине обретения им высокого авторитета.

Любой человек обладает множеством статусов, и в каждый момент времени в зависимости от окружающей нас обстановки какой-то из статусов может доминировать над остальными: в домашней обстановке вы – сын или дочь, а в учебной аудитории – студент или студентка. В течение нашей жизни мы утрачиваем одни статусы (например, выпускника средней школы) и приобретаем другие (студент-первокурсник). Когда мы теряем какой-либо статус, освобождаем какую-либо позицию в обществе, то на наше место приходит новый чело век. Таким образом, статус является частью социальной структуры и существует долгое время, тогда как занимающие его люди сменяют друг друга.

Рис. Статусный портрет индивида

Статусный портрет человека носит в социологии название – статусный набор индивида, которое ввел в середине XX века американский социолог Р. Мертон. Статусный набор – это совокупность всех статусов, при надлежащих одному индивиду.

Многообразие статусов модно привести к единому знаменателю:

Социально-демографические статусы

Половые статусы. Мужчина / женщина.

Возрастные статусы. Эти статусы еще называют транзитивными, так как человек приобретает их по мере социализации. Существует три основных транзитивных статуса: ребенок / взрослый / старик.

Расовые статусы. Все население нашей планеты делится на три основные расы.

Статусы по здоровью. Например, инвалидность изменяет социальный статус человека. Нормой соотношения инвалидов и здорового населения принято считать 10%, в то время как в России инвалиды составляют 13% населения.

Эти статусы составляют не чисто биологическую систему статусов, а являются продуктом общественного развития. Так, родственники, приобретенные в результате брака, являются родственниками не по крови, а по закону ( father — in — law , mother — in — law ). Всего этих статусов около 250.

Социальные статусы

Экономический статус – это статус, который мы получаем независимо от образования, но благодаря месту, занимаемому этим статусом в экономической системе разделения труда (собственник, наемный рабочий, арендатор, кредитор).

Политический статус – мы понимаем его как принадлежность к государственному аппарату управления или политическим ассоциациям (партиям, движениям). Этот статус направлен на удержание и эффективное использование власти.

Профессиональный статус – любой статус, для получения которого следует пройти длительное или кратковременное обучение (для отдельно взятой страны норма составляет около 40 тысяч профессиональных статусов).

Статусы в области культуры состоят из четырех базовых сфер (элементов): наука, образование, искусство, религия.

Территориальные статусы. Граждане и люди, живущие в деревне, отличаются друг от друга уровнем жизни. Также территориальные статусы получают: мигранты, эмигранты, туристы, беженцы, люди без определенного места жительства.

Под эпизодическими статусами мы будем понимать только те, которые существуют очень короткое время (пешеход, пассажир), они также называются неосновными.

Все общественные статусы относятся к основным. Неосновные (эпизодические) статусы – такие статусы, которые существуют достаточно короткое время (пассажир, пешеход, зритель, покупатель)

В наборе статусов всегда найдется ключевой, или главный. Главным статусом называется наиболее характерный для данного индивида статус, по которому его выделяют окружающие или с которым они отождествляют его. Особое значение в этом имеет статус личности, связанный с работой, профессией, немалое значение имеет имущественное положение. Например, для мужчин – статус, связанный с основным местом работы или занятием: директор коммерческого банка, научный сотрудник, полицейский, рабочий на промышленном предприятии.

Однако в условиях неформальной компании друзей эти признаки могут иметь второстепенное значение – здесь решающую роль могут играть культурный уровень, образованность, общительность. Поэтому надо различать основную, общую иерархию статусов личности, которая срабатывает в большинстве ситуаций в данном обществе, и специфическую, использующуюся в особых условиях, для особых людей. Итак, основной статус – это ключевой статус, определяющий социальное положение и значение человека, связанное с определенными его правами и обязанностями. Для детей основным статусом является возраст; аналогичным образом во многих обществах основным статусом является пол. Основной статус образует каркас, внутри которого формулируются наши цели и проходит наше обучение

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Источник: students-library.com

Социальный статус — понятие, статусные права и обязанности индивидов

Социальный статус — это занимаемое человеком положение в обществе. Будучи существом социальным, индивиду важно, как к нему относятся окружающие, как он себя чувствует в отношениях с другими людьми. В течение жизни статус носителя может менять свое положение. Какую позицию он займет — зависит от совокупности внутренних и внешних факторов. Однако социологи отмечают некоторые аспекты, которые человеку изменить не под силу.

Статус, права и обязанности

- Права . Они дают возможность человеку свободно поступать и принимать решения в той сфере, где ему позволяют полномочия.

- Обязанности. Необходимые действия, которые диктует занимаемый статус. Они строго обозначены и заключены в правила, обычаи, инструкции. Обязательства в определенном смысле ограничивают действия субъекта, что делает его поведение предсказуемым.

В нашем обществе формы выражения ответственности достаточно разнообразны. Они диктуются уровнем социального и морально-культурного развития человека. К примеру, статус раба дает ему только одно право — выполнять свои обязанности. В демократическом государстве права и обязанности распределены между членами общества симметричнее, чем в государстве с тоталитарным режимом, где у правительства и чиновников больше полномочий, а у обычного населения — обязанностей.

Важно! Каждый человек нес ет ответственность за качественное исполнение своих обязанностей.

В древние времена строителей, чье строение развалилось и убило заказчика, обязательно публично казнили. Такая форма проявления ответственности была ранней и примитивной. Сейчас каждый человек либо организация тоже должны отвечать за свою работу. При невыполнении своих обязательств предприятие выплачивает штраф или неустойку. То есть, в условиях современного общества обязательства и их выполнения связаны с культурно-моральным и социальным уровнем развития.

Социальная роль

Данное понятие являет собой набор ожиданий, которые общество предъявляет человеку, находящемуся на конкретной социальной позиции. От индивида, занимающего определенное общественное положение, ждут соответствующие действия и манеру поведения.

Важно! Для чувства комфорта в социальной среде человеку свойственно ожидать, что люди вокруг него будут действовать и поступать, согласно моральным и общественным правилам, а также соответствовать своей роли.

Священник должен быть высокоморальным человеком, учитель в школе — любить детей, а поп-звезда — совершать скандальные поступки. Индивид ожидает от других исполнения своих ролей, иначе — он не сможет доверять окружающим и будет пребывать в тревожном состоянии.

Важно! Если статус рассматривается психологами как место человека в обществе, то социальная роль — это функции, которые он исполняет в контексте своих прав и обязанностей.

- Менеджеры — управляют.

- Студенты и ученики — учатся.

- Журналисты — освещают происходящие события.

- Музыканты — играют на инструментах или поют.

- Строители и архитекторы — проектируют и возводят здания.

Важно! Многие исследователи отмечают такой факт: более высокий статус обуславливает и большее количество обязанностей, а также ужесточенные требования общества к их соблюдению.

Категории статусов

Каждая личность в один промежуток времени может исполнять несколько социальных ролей. В связи с этим, исследователи выделили такое понятие, как статусный набор. Это — количество занимаемых в одно время статусных позиций. Социологи выделяют такие виды социального статуса:

Предписанный (заданный, прирожденный)

Обозначается имеющимися биологическими и наследственными характеристиками, вне зависимости от сознания и воли индивида. При определении этого статуса учитываются пол, национальность, возраст и социально-экономический статус родительской семьи. Например: ребенок по закону не может получить права или зарегистрировать брак, не достигнув определенного возраста.

Главный или ключевой

Наиболее свойственный индивиду статус, по которому его выделяют из общественной массы. Диктует стиль поведения и занимает важные позиции в образе и уровне жизни.

Приобретенный

Человек получает его, в связи с особыми обстоятельствами.

Например: передача титула по наследству либо, заключив брак, человек становится мужем, шурином или кузеном.

Добываемый

Наработанный и заслуженный вес в обществе. На этот статус влияет наличие высшего образования, профессиональные достижения и карьера, удачный, с точки зрения общественного мнения, брак.

Важно! Достигаемый и заданный статусы связаны между собой. Достигнутое положение в определенной мере зависит от условий рождения. Человек из богатой семьи с более высокой долей вероятности сможет позволить себе учебу в хорошем университете.

Личностный

Выражается в малой группе: семье, рабочем коллективе или в компании друзей. На этот статус влияют индивидуальные черты и качества характера.

Групповой

Индивид определяется как представитель большой группы лиц: нации, пола, класса, конфессии либо профессии.

Смешанный

Существуют также смешанные социальные статусы. Они имеют признаки достигаемого и прирожденного, но не в силу желаний индивида, а по стечению обстоятельств: погодных катаклизмов, политических потрясений или вынужденного сокращения на работе. Многие люди со схожим положением и низким статусом объединяются в группы, чтобы повысить свой вес в обществе — сексуальные меньшинства, женские организации либо секты. Таким образом они стараются навязать всюду свои интересы. Однако часто такие социальные слои натыкаются на препятствия, в виде отсутствия сильных лидеров, этических противоречий и других несоответствий.

Важно! При проведенных социологических исследованиях было установлено, что в России большая часть населения довольна своим положением в обществе. Почти 80% населения удовлетворены соотношением обязанностей и прав.

Иерархия статуса

- Вертикаль. Межличностные отношения носителя статуса с обладателями высшего или низшего положения.

- Горизонталь. Обмены и контакты индивида с людьми своего же статусного уровня.

Престиж и статусный образ

- Квартира в элитном районе.

- Высокооплачиваемая должность.

- Более одного высшего образования.

- Профессии: финансист, политик, юрист.

- Дорогая марка машины.

Важно! Если человек с более низким положением в обществе ведет себя с выше стоящим на условной иерархической лестнице статуса так, будто они на одном уровне, возникает фамильярность. Это понятие ассоциируется у многих с бесцеремонностью, грубостью и невоспитанностью.

Социальный статус — это, по сути, то, как человека видят и воспринимают окружающие. Если человек решит повлиять на свой статус, он сможет это сделать благодаря личностным качествам либо заручившись поддержкой окружающих. Для лучшего понимания темы посмотрите также предложенное видео.

Тест для закрепления материала

1 Что такое социальный статус?

- Количество друзей и знакомых

- Профессиональная деятельность

- Положение в обществе, которое занимает человек

Источник: nauka.club