Техника (от греч. techne — искусство, мастерство) в качестве по¬нятия имеет два смысла. В первом обозначает орудия и инструменты труда и любые искусственные устройства (ар¬тефакты), созданные человеком и используемые для преобразования окру¬жающей среды, выступающие как предметы труда, и создание др. средств производства и предметов, необходимых для удовлетворения различных потребностей. Во втором смысле обозначает систему навыков, уровень мастерства в реализации того или иного вида деятельности.

Введение 3

Философия техники 5

Основные этапы развития техники 5

Что такое техника 7

Система «человек- техника»: проблема возможного попадании человека в зависимость от техники. 11

Техника в индустриальном обществе: изменение её социальной роли и статуса. 13

Техника в исторической ретроспективе 15

Формирование рационального обобщения в технике 18

Заключение 25

Список литературы 26

Работа содержит 1 файл

Техника относится к сфере материальной культуры. Это — обстановка нашей домашней и общественной жизни, средства общения, защиты и нападения, все орудия действия на самых различных поприщах.

Технология. История развития технологий

Так определяет технику на рубеже XIX— XX столетий П. К. Энгельмейер: «Своими приспособлениями она усилила наш слух, зрение, силу и ловкость, она сокращает расстояние и время и вообще увеличивает производительность труда. Наконец, облегчая удовлетворение потребностей, она тем самым способствует нарождению новых.

Техника покорила нам пространство и время, материю и силу и сама служит той силой, которая неудержимо гонит вперед колесо прогресса». Однако, как хорошо известно, материальная культура связана с духовной культурой самыми неразрывными узами. Например, археологи именно по остаткам материальной культуры стремятся подробно восстановить культуру древних народов. В этом смысле философия техники является в значительной своей части археологией технических знаний, если она обращена в прошлое (особенно в древнем мире и в средние века, где письменная традиция в технике еще не была достаточно развита) и методологией технических знаний, если она обращена в настоящее и будущее.

Итак, техника должна быть понята

- как совокупность технических устройств, артефактов — от отдельных простейших орудий до сложнейших технических систем;

- как совокупность различных видов технической деятельности по созданию этих устройств — от научно-технического исследования и проектирования до их изготовления на производстве и эксплуатации, от разработки отдельных элементов технических систем до системного исследования и проектирования;

- как совокупность технических знаний — от специализированных рецептурно-технических до теоретических научно-технических и системотехнических знаний.

Сегодня к сфере техники относится не только использование, но и само производство научно-технических знаний. Кроме того, сам процесс применения научных знаний в инженерной практике не является таким простым, как это часто думали, и связан не только с приложением уже имеющихся, но и с получением новых знаний. «Приложение состоит не в простом приложении наук к специальным целям, — писал немецкий инженер и ректор Берлинского политехникума А. Ридлер. — Раньше, чем делать такое приложение надо принять во внимание условия данного случая.

Техника и её использование в жизни людей

Трудность применения заключается в правильном отыскании действительных условий данного случая. Условно принятое положение вещей и пренебрежение отдельными данными условиями обманывают насчет настоящей действительности. Только применение ведет к полному пониманию; оно составляет высшую ступень познания, а общее научное познание составляет только предварительную ступень к нему. Знание есть дочь применения. Для применения нужно умение исследовать и изобретательность».

Таким образом, современная техника, и прежде всего техническое знание, неразрывно связаны с развитием науки. Сегодня этот тезис никому не надо доказывать. Однако в истории развития общества соотношение науки и техники постепенно менялось.

Система «человек- техника»: проблема возможного попадании человека в зависимость от техники.

Отношение человека к миру техники неоднозначно. До сих пор в научных и околонаучных кругах ведутся споры и диспуты по поводу роли и влияние техники на жизни человека. Так в наши дни существуют идеи недоверия, враждебности к технике, и даже технофобий.

В древнем Китае были старцы-мудрецы, предпочитавшие носить воду из реки в бадейке, а не пользоваться техническим приспособлением — колесом для водочерпания. Они мотивировали свои действия тем, что, используя технику, попадаешь от нее в зависимость, утрачиваешь свободу действий. Дескать, техника, конечно, облегчает жизнь и делает ее комфортнее, но плата за это непомерна — человеческое «я» порабощается.

История знала и луддитов, разрушителей станков, появившихся в конце XVIII—начале XIX вв., и современных неолуддитов, обвиняющих бездушную машинерию наших дней, превращающую каждого в безмолвную деталь социального механизма, целиком зависящую от производительной и бытовой техники, не могущей жить вне и помимо нее.

5. Человек и техническая система

А.И. Сафонов

Техноэкология. Курс лекций

Донецк: ДонНУ, 2014. – 107 с.

5. Человек и техническая система

5.3. Повышение надежности системы «человек – техника»

Надежность работы системы во многом зависит от безошибочности действия человека-оператора, управляющего системой. В качестве показателя безошибочности часто используют интенсивность ошибок, вычисляя в расчете на одну операцию по статистическим данным следующим образом:

где Pi — вероятность безошибочного выполнения операции i-го типа; Ni, ni – общее число выполненных операций i-го вида и допущенное при этом число ошибок; li – интенсивность ошибок i-го вида; Ti – среднее время выполнения операций i-го вида.

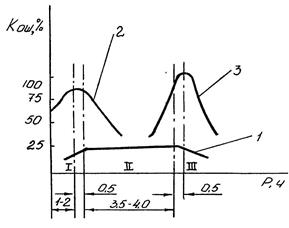

Вероятность безошибочного выполнения операций зависит от уровня работоспособности, и формулу (1) считают справедливой лишь для периода устойчивой работоспособности оператора, которая отличается значительным подъемом производительности труда после врабатывания в начале смены (рис.5.2). Динамика работоспособности характеризуется тремя основными фазами: I — врабатывание с возрастающей работоспособностью, II — устойчивая работоспособность и III — спад в связи с естественным утомлением (кривая 1). Незначительный спад наблюдается также приблизительно за 0,5 часа до обеденного перерыва, который в основном не связан с изменением работоспособности и поэтому на графике не учтен.

Рис.5.2. Динамика надежности оператора в течение рабочей смены

Тенденция распределения количества ошибок Кош в течение смены отражена кривыми 2 и 3. Наложение их на график динамики надежности работы оператора в течение рабочей смены показало, что большая часть ошибок в течение смены, а также негативных явлений, вытекающих из ошибок, например производственных травм, приходится на период, характеризующийся низкой работоспособностью (см. рис. 5.2). Период же устойчивой работоспособности (фаза II) отмечается наименьшим числом ошибок, допускаемых работающим в течение данной смены.

Ошибка человека определяется как неправильное выполнение трудовой операции, ведущее к нарушению стандартов технологии и безопасности труда, она может привести к браку в работе, аварии, повреждению оборудования, производственной травме.

При эксплуатации машин, какой бы ни была степень их автоматизации, требуется участие человека-оператора, который не гарантирован от ошибок, независимо от уровня профессиональной подготовки и опыта. Поэтому изучение и прогнозирование надежности системы без учета надежности работы человека не может дать правильных результатов.

Проектировщики пока еще не располагают количественными данными о надежности человека. Для решения чрезвычайно трудной задачи повышения безошибочности действий оператора желательно рассмотреть: 1) основные функциональные, антропометрические и энергетические возможности человека-оператора; 2) характеристики человека-оператора, связанные с видами его деятельности и влиянием нежелательных факторов окружающей среды.

В первом случае надо учесть, что основные функциональные и антропометрические данные человека установлены достаточно точно. Значительную трудность составляет определение энергетики организма оператора, возможности которой не изучены, хотя этот показатель, очевидно, имеет прямую связь с надежностью работы машины и системы в целом.

Безошибочность действий оператора имеет прямую связь с производительностью системы, поэтому проблема изучения энергетики организма оператора и ее влияние на функциональное состояние человека при проектировании машин будущего поколения чрезвычайно актуальна.

Используя данные наблюдений и некоторых экспериментов со строительными, сельскохозяйственными и другими машинами, можно отметить, что ошибки оператора, выражающиеся в некачественном выполнении функций контроля и управления комбайном, являются результатом перегрузок в основном по двум причинам:

1) физическое напряжение при работе с ручным и ножным органами управления, а также частые выходы из кабины, связанные с технологическими и профилактическими операциями;

2) большое количество информации, поступающей в единицу времени (особенно при новых пультах, оборудованных электронной техникой) и превышающей возможности человека по переработке всего комплекса сигналов.

В результате энергетических перегрузок, обусловленных комплексом дополнительных энергозатрат, появляются ошибки, которые можно рассматривать как отказ звена человека, снижающий производительность системы «человек – машина». Поэтому при выборе содержания рабочего задания следует учитывать весь комплекс нагрузок, возлагаемых на оператора.

Снижение энергетической нагрузки на организм человека в значительной мере может быть достигнуто передачей части функций управления и контроля от человека машине. Эти вопросы взаимосвязаны с компоновкой оборудования в кабине, с выбором эффективного варианта расположения средств «стыковки» машины с оператором.

Второе направление решения задачи повышения надежности оператора связано с рассмотрением зависимостей между характеристиками человека и определенными факторами, понижающими безошибочность его действий. В этом случае целесообразно классифицировать виды деятельности операторов по конкретным типам машин.

При выборе содержания рабочих функций с целью увеличения скорости реакции человека и безошибочности его действий следует учитывать отрицательные факторы внешней среды: шум двигателя и движущихся частей механизмов; вибрацию и толчки в кабине; солнечную радиацию; ненормальные температурные условия; повышенную запыленность и загазованность; физические и психические перегрузки; недостаточную обзорность с рабочего места (вынужденное напряжение рабочей позы); недостаточную совместимость оператора, технического средства и среды.

Источник: ekolog.org

Перспективы развития системы «человек — техника»

Сегодня — в отличие от периода индустриализации — в машиностроении должны создаваться главным образом не средства механизации производства, а средства его автоматизации и притом не частичной, а комплексной и не жесткой (трудоемкой в переналаживании), а гибкой. Сегодня машиностроение в состоянии удовлетворить таким требованиям. создание гибких автоматизированных производств, заводов-автоматов, работающих по так называемой безлюдной технологии,- таково магистральное направление технической реконструкции промышленности сейчас и в будущем /8/.

Какие же изменения ожидаются при этом в структуре распределения членов общества по основным видам производства средств жизни, по соответствующим сферам общественного разделения труда?

Понятно, что такие изменения зависят не только от того, какие пропорции сложились к настоящему времени, сколько от того, какие виды производства будут эффективнее обеспечивать удовлетворение развивающихся потребностей общества, Это зависит не только от развития структуры общественных потребностей, но и от того, какие виды производственной деятельности вносят и будут вносить наибольший вклад в повышение производительности общественного труда, т.е. в производство и функционирование высокопроизводительных (малолюдных или безлюдных) и эффективных (ресурсосберегающих и гибких) автоматических производственных систем.

Важно также учитывать, что в связи с автоматизацией производства встал вопрос об отнесении к числу самостоятельных производственных отраслей деятельность по переработке информации. Для дальнейшего повышения эффективности вещного производства требуются таким образом, как те его системы, которые Маркс называл костной, мускульной и сосудистой, так и искусственная «нервная» система производства, т.е. техническая система, которая осуществляла бы основную массу операций по регуляции его технологических процессов.

«Костно-мускульная» система производства создается в основном в процессе индустриализации, когда «с введением машин общественное производство в крупном масштабе обретает силу, для того, чтобы целиком вводить в процесс труда продукты, представляющие большое количество прошлого труда, целиком вводить их в процесс труда в качестве средств производства. » /1/.

Однако эти большие количества прошлого труда в подавляющей части представляют труд, затраченный на производство вещей, вещных средств к жизни. Для создания «нервной» системы производства этого уже не достаточно. Необходимы автоматические средства фиксации, хранения, переработки и выдачи информации — средства информатики, информационной автоматики.

Их создание требует большого количества и того труда, который нужен в производстве информационных, знаковых средств к жизни. Обусловлено это не только тем, что технические средства информатики являются наукоемкой продукцией, для производства которой нужны большие объемы научно-технической информации, значительные затраты труда в сфере научных исследований и опытно-конструкторских разработок. В состав средств информатики всегда входят не только технические но и определенные математические и программные средства.

В то же время удельная трудоемкость технических (вещных) средств информатики благодаря автоматизации их производства значительно снижается. На определенном этапе развития этих тенденций производство знаковых компонентов информационно-вычислительных систем и устройств начинает превосходить по своим экономическим масштабам производство вещных компонентов этих же систем и устройств — информационно-вычислительной техники, ее периферийного оборудования, запасных частей, рабочих материалов и т.п. Так, если к началу 70-х годов расходы на программное обеспечение составляли не более 15% от общих затрат пользователей на информационно-вычислительные системы, то к началу 80-х годов эта доля составляла более 70%, а к середине 80-х годов доля затрат на производство и воспроизводство программных средств приблизилась к 80% /3/. Стоимостная масса продукции сферы математического программирования и общая численность работников, занятых в этой сфере экономики наиболее развитых в промышленном отношении стран, достигли масштабов, которые до того были характерны только для ведущей отрасли информационного производства — сферы научных исследований и научно-конструкторских разработок /3/.

Рост затрат общественного труда на информационное производство обусловливается, конечно, не только развитием производства средств информатики. Появление сравнительно дешевых средств хранения и автоматической переработки больших массивов информации создало лишь практическую возможность быстрого наращивания объемов информации. Само же наращивание этих объемов обусловлено ростом потребностей общества в информации по мере завершения промышленной революции в производственных силах и превращения вещного производства в преобладающую сферу производства средств к жизни и производства непосредственной жизни в целом.

Рост информационных потребностей общества, осуществившего индустриализацию, с одной стороны, и создание обществом объективных возможностей (средств информатики) для удовлетворения этих потребностей — с другой, сформировали необходимые предпосылки для перераспределения общественного труда в пользу сферы производства информации. Эти предпосылки стали достаточными, когда в совершенствовании средств машинной информатики был перейден определенный «рубеж» экономической эффективности их массового применения. Когда каждая единица больших масс труда, затрачиваемого в информационном производстве, приводит к экономии труда в вещном производстве в среднем более чем на одну единицу, становится целесообразным опережающий рост приложения труда в сфере информационного производства.

В свете приведенных данных и изложенных выше соображений ответ на вопрос о ближайшем изменении структуры распределения членов общества по видам производства, связанным с переходом производительных сил в качественно новое состояние, представляется сегодня достаточно очевидным и подтверждающим гипотезу-прогноз начала 70-х годов о том, что «в тенденции доминирующим оказывается производство информации» /3/.

Общественное производство информации всегда представляет собой материальный процесс — преобразование некоторого вещества или поля, придание ему определенной формы при помощи средств труда, органов человеческого тела. Соответственно в сферу производства информационных средств к жизни входят все процессы того совокупного совместного труда, как умственного так и физического, конечным продуктом которого, поступающим в обращение, являются знаковые системы. Труд в данной сфере производства как и в любой другой, являясь расходованием человеческой рабочей силы в особой целесообразной форме конкретного труда, в то же время есть и абстрактный труд. Поэтому при известных социально-экономических условиях продукты этого труда — знаковые системы — выступают не только в качестве потребительных стоимостей, но и в качестве товаров, носителей стоимости — «сгустков» абстрактного человеческого труда. Это находит свое выражение в стоимостных формах оценки и товарных формах обмена продуктов информационного производства.

В предложенном реферате рассмотрена проблема системы «человек-техника» в современных условиях.

Применяемая человеком техника находится в постоянном развитии, что приводит к постоянному вытеснению человека из производственного процесса. В своем развитии техника имеет ряд этапов: — домеханический (орудийный), механический, электрический и электронный, каждый из последующих этапов, качественно отличается от предыдущего, включает его в свой состав как неотъемлемый элемент. Начало механического этапа совпадает со становлением машинно-фабричного способа производства. Электрификация технических средств дает начало конвейерным формам труда. Начало электронного этапа автоматизации приходится на период становления качественно нового, системно-автоматизированного, способа производства.

1 К. Маркс, Ф. Энгельс Сочинение. — 2-е М.Политиздат.

2 Кефели И. Ф. Автоматизация: методол. и социал. проблемы / И-во выс. и сред. спец. образование. – Сп-б: Изд-во ЛГУ,1997.

3 Бек Х. Сущность техники. В кн. Философия техники в Германии. М., Наука 1996.

4 Новая технократическая волна на западе: (Сб.ст.) / АН СССР, ин-т философии: (редкол.:П.С.Гуревич ( отв.ред. ) и др.) — М.Прогресс,1996.

5 Тоффлер Э. На пороге будущего // США 90-х: взгляд изнутри. «Американская модель»: с будущим в конфликте. — М.,1994.

6 Бердяев Н. Человек и машина. / Вопросы философии №2. 1989.

7 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Сборник: Пер. с нем./ Под ред. А. Л. Доброхвотова. – М.: Высш. шк., 1991 – 1992 с.

8 Абалкин Л.И. Диалектика социалистической экономики М.,

Наука, 1996.

Источник: kazedu.com