Категория «источники права» в науке обычно толкуется в двух взаимосвязанных аспектах. Во-первых, к ним относят объективные факторы, порождающие право, как социальное явление. В качестве таких факторов выступают материальные условия жизни общества, его экономические, политические и социальные потребности. Иначе говоря, в данном случае речь идет об источнике права в материальном смысле слова. Во-вторых, понятие источника права связывают и с непосредственной деятельностью уполномоченных органов государства по формированию права, приданию ему формы законов, указов, постановлений и других нормативно-юридических документов.

Здесь мы имеем дело с понятием источников права в формальном или юридическом смысле слова. Необходимо отметить, что с этим понятием источника права чаше всего приходится сталкиваться не только в науке трудового права, но и на практике, в повседневной жизни, ибо оно лает возможность познать трудовое право с позиций нормативного содержания и его принадлежности к конкретным субъектам — работникам, работодателям, трудовому коллективу.

Презентация аналитического доклада «Трудовые права в РК и международное право»

Таким образом, под источниками трудового права понимаются формы выражения правотворческой деятельности компетентных органов, содержащие нормы трудового права. Исходя из определения источники трудового права могут быть отождествлены с понятием нормативно-правовых актов, регулирующих рынок труда, отношения по организации и применению труда наемных работников.

В теории трудового права долгое время к источникам относили лишь нормативные правовые акты (при этом нормативным актом считался и коллективный договор). В последние годы активно формируется широкий подход к определению источников трудового права.

Нет сомнений относительно существования в системе источников трудового права нормативных договоров, причем авторы некоторых учебников и учебных пособий, изданных после принятия Трудового кодекса, к источникам трудового права относят судебный прецедент. В частности, В.И. Попов утверждает, что результаты правовосполнительной деятельности, оформленные официальным документом — решением или постановлением, дают новый источник — судебный прецедент. Под правовосполнительной деятельностью, т.е. разъяснительной, правотворческой и пресекательной деятельностью Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, он понимает деятельность, дополняющую систему источников трудового права.

Представляется, что использование термина «судебный прецедент» в правовой системе России является преждевременным, несмотря на активное действие англо-саксонской семьи на российское законодательство, поскольку в юридической науке он обозначает правовое явление несколько иного рода.

Многие ученые предлагают правовые обычаи в качестве источников трудового права. Например, Е.А. Ершова предлагает считать обычаем, содержащим нормы российского трудового права, «форму трудового права в России, вырабатывающегося в случае пробела в трудовом праве в России в процессе правоприменительной деятельности юридических и физических лиц, поддерживаемого и применяемого органами государственной власти, органами местного самоуправления или (и) юридическими и физическими лицами. Обычаи, содержащие нормы российского трудового права, не должны противоречить федеральным нормативным правовым актам, нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации, нормативным правовым соглашениям, коллективным договорам и нормативным правовым актам работодателя, содержащим нормы трудового права».

Тема 2 Понятие и признаки судебной власти 2 Лекция

По поводу правового обычая как источника трудового права, мы поддерживаем позицию Е.А. Шаповал, который считает, что «признание трудоправового обычая в нашей стране источником трудового права и заслуживает поддержки, то лишь постольку, поскольку способно работать на более эффективную защиту трудовых прав граждан».

Помимо судебного прецедента и правового обычаи, ученые обсуждают трудовой договор как источник трудового права. Причем профессор Л.Ю. Бугров делал всецело обоснованный вывод о том, что трудовые договоры, являясь источниками трудового права, обладают отчетливо выраженной спецификой. Она предопределена главным образом тем, что функции источника права выполняются в трудовых договорах одновременно с реализацией права и в известной мере явно подчинены ей.

Пока у законодателя нет четкой позиции по поводу трудового договора, на данный момент можно лишь сказать, что он является источником субъективного права, т.е. актом, устанавливающим субъективные права и обязанности работника и работодателя, однако норм права он не содержит.

Вернемся к вопросу о нормативно-правовых актах включение которых в систему источников трудового права является очевидным и сомнений не вызывает. Понятие нормативного правового акта охватывает все акты, принятые органами государственной власти или санкционированные государством и содержащие нормы трудового права.

В иерархии источников трудового права нормативный правовой акт занимает ключевые позиции, это самый важный регулятор общественных отношений в сфере труда, во-первых, в силу качественного разнообразия и количественного превосходства над другими источниками, во-вторых, по причине того, что нормативные акты регулируют (в той или иной мере) все общественные отношения, входящие в состав предмета трудового права.

Нормативные правовые акты весьма разнообразны, их можно классифицировать по различным основаниям. В общей теории права источники принято подразделять на виды в зависимости от органов, их принимающих, а, следовательно, и от их юридической силы. В этой связи среди источников трудового права следует различать: международные акты; Конституцию РФ, ТК РФ; иные федеральные законы; указы Президента РФ; постановления Правительства РФ; акты федеральных органов исполнительной власти; конституции (уставы), законы и иные нормативно-правовые акты субъектов Федерации; акты органов местного самоуправления; локальные нормативные акты. Как считает В.И. Миронов, данная классификация имеет решающее значение в других отраслях права, однако при применении норм трудового права может быть использован акт, имеющий меньшую юридическую силу, но создающий для работников более благоприятные условия труда по сравнению с вышестоящим по юридической силе законодательством.

По содержанию и целевой направленности источники трудового права следует подразделять на нормативные акты: регулирующие общие вопросы трудового права (Конституция РФ, ТК РФ); регулирующие отдельные вопросы конкретных институтов, входящие в систему трудового права; регулирующие трудовые правоотношения специальных субъектов.

По сфере действия источники следует подразделять на федеральные (акты органов РФ), региональные (акты субъектов Федерации), территориальные (акты органов местного самоуправления) и локальные (акты конкретных организаций: коллективные договоры, правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда и т.д.).

Источники трудового права могут быть классифицированы и по степени обобщенности на кодифицированные и некодифицированные. К числу кодифицированных относится ТК РФ, с его принятием начинается кодификация трудового права. Другие источники трудового права являются некодифицированными.

По субъектам, к которым применяются источники трудового права, они могут быть классифицированы на общие и специальные. Общие призваны регулировать отношения всех работников. Специальные рассчитаны на применение к отдельным категориям работников, например, к женщинам, молодежи, инвалидам.

По предмету правового регулирования источники трудового права могут быть распределены в зависимости от того, на регулирование каких отношений, входящих в предмет трудового права, они направлены. По этому критерию источники подразделяются на регулирующие отношения по занятости и трудоустройству, по регулированию трудового распорядка и дисциплины труда и т.д.

Помимо перечисленных источников трудового права не следует забывать, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются в соответствии с Конституцией РФ составной частью правовой системы РФ (ст.10 ТК РФ). Особое место в системе источников трудового права этих актов связано с тем, что они обеспечивают гарантии реализации международно-правовых стандартов трудовых прав работника.

Международные источники трудового права можно классифицировать по следующим критериям: ) органу, принявшему нормативный акт; ) юридической силе этих актов (обязательные, рекомендательные); ) характеру регулируемых трудовых прав и интересов (индивидуальные и коллективные); ) сфере действия (всеобщие, международные, региональные); ) форме (международные договоры, международные обычаи, судебные решения международных судов) .

Таким образом, современная система источников российского трудового права, по нашему мнению, включает: а) международные источники трудового права; б) нормативные правовые акты о труде, исходящие от органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления; в) нормативные договоры; г) локальные нормативные акты.

Система источников трудового права по сравнению с другими отраслями права обладает серьезной спецификой. Прежде всего надо подчеркнуть, что трудовое законодательство отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (ст.72 Конституции РФ) и соответственно массив нормативных правовых актов делится на акты федерального и регионального уровней. Особенность системы источников трудового права заключается в наличии наряду с нормативными правовыми актами, принятыми органами государственной власти, актов органов местного самоуправления, нормативных соглашений, заключаемых сторонами трудовых отношений, и локальных нормативных актов, которые утверждаются работодателем единолично или с учетом мнения представительного органа работников.

При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org

Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи

Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей

Telegram и логотип telegram являются товарными знаками корпорации Telegram FZ-LLC.

Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.

Источник: www.evkova.org

Источники трудового права — презентация

Первый слайд презентации: Источники трудового права

Изображение слайда

Слайд 2: Источники трудового права

Источники трудового права — это законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие трудовые правоотношения, устанавливающие права и обязанности участников трудовых отношений.

Изображение слайда

Слайд 3

Источник трудового права является формой выражения трудового законодательства в определенном нормативном акте.

Изображение слайда

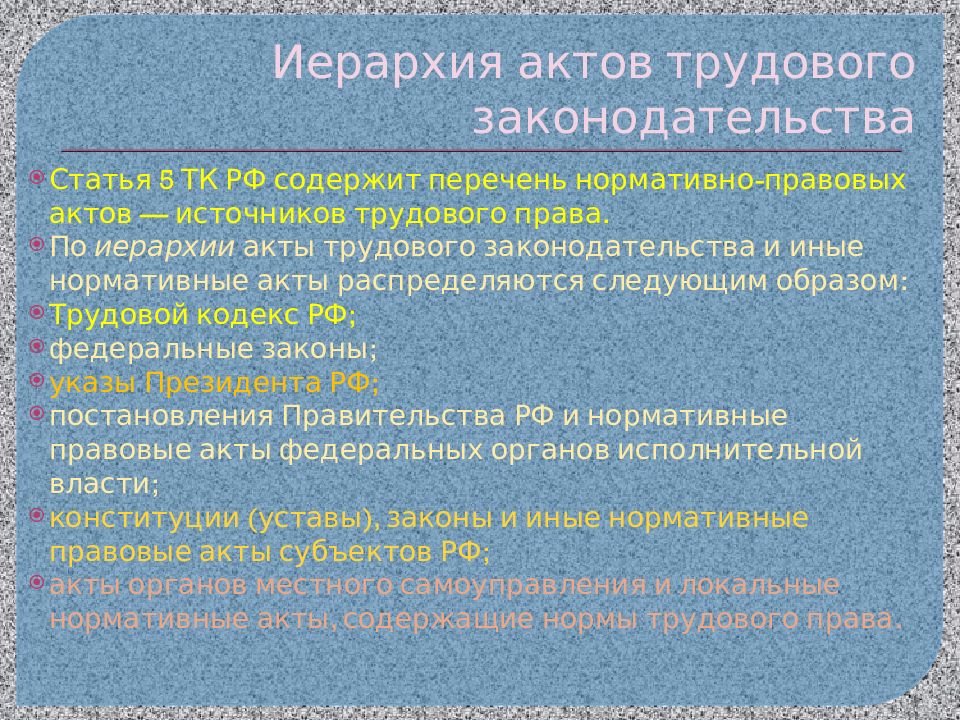

Слайд 4: Иерархия актов трудового законодательства

Статья 5 ТК РФ содержит перечень нормативно-правовых актов — источников трудового права. По иерархии акты трудового законодательства и иные нормативные акты распределяются следующим образом: Трудовой кодекс РФ; федеральные законы; указы Президента РФ; постановления Правительства РФ и нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ; акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.

Изображение слайда

Слайд 5

Источники трудового права делятся на трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.

Изображение слайда

Слайд 6: Трудовое законодательство

Трудовое законодательство состоит из Трудового кодекса РФ, который вступил в силу 1 февраля 2002 г., иных федеральных законов, законов субъектов РФ, содержащих нормы трудового права. ТК РФ имеет приоритет перед иными федеральными законами, содержащими нормы трудового права, которые не должны противоречить ТК РФ. Кодекс закрепляет положения правового регулирования труда и подробно решает вопросы, которые возникают между работниками и работодателями.

Изображение слайда

Слайд 7: Иные нормативные правовые акты

К иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права, относятся: указы Президента РФ; постановления Правительства РФ; постановления, разъяснения и инструкции министерств и ведомств, которые издаются во исполнение вышестоящих нормативных актов, а иногда восполняют пробелы в законодательстве (например, указы Президента РФ); нормативные акты органов исполнительной власти субъектов РФ; акты органов местного самоуправления;

Изображение слайда

Слайд 8: Локальные правовые акты

Локальные нормативно-правовые акты имеют ограниченную сферу действия, принимаются непосредственно в организации (например, уставы, правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, о премировании и т. д.). Нормативному акту большей юридической силы не должны противоречить акты меньшей юридической силы.

Изображение слайда

Слайд 9: Акты высших судебных органов

Акты высших судебных органов — Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ — не являются источниками трудового права, поскольку постановления Пленума Верховного Суда обобщают правоприменительную практику судов, дают толкование, как единообразно и правильно применять конкретные нормы трудового законодательства, а Конституционный Суд решает вопросы о конституционности того или иного нормативного акта.

Изображение слайда

Слайд 10: Основные классификации источников трудового права

Изображение слайда

Слайд 11: ст. 5 Трудового кодекса РФ

Базовой классификацией источников трудового права является их расположение по юридической силе. Иерархия источников трудового права расположена следующим образом в соответствии со ст. 5 Трудового кодекса РФ: Конституция РФ ; федеральные конституционные законы РФ; международные нормативные акты и договоры, ратифицированные Российской Федерацией; федеральные законы, среди которых особое место занимает Трудовой кодекс РФ; законы субъектов РФ по вопросам их ведения; Указы Президента РФ;

Изображение слайда

Слайд 12: ст. 5, 6 Трудового кодекса РФ

постановления Правительства РФ; нормативные акты министерств и ведомств, среди которых особое место занимают нормативные акты ранее существовавшего Министерства труда и социального развития РФ и пришедшего ему на смену Министерства здравоохранения и социального развития РФ; нормативные акты органов власти субъектов РФ по вопросам, разграниченным в ведении с органами власти Российской Федерации (ст. 6 ТК РФ);

Изображение слайда

Слайд 13: ст. 8 ТК РФ

нормативные акты органов местного самоуправления; локальные нормативные акты (ст. 8 ТК РФ), которые по основным признакам соответствуют источникам права, но имеют самый маленький уровень юридической силы, так как не должны противоречить законодательству, и имеют самую маленькую сферу действия — отдельно взятое предприятие.

Изображение слайда

Слайд 14: Другие классификации

Другие классификации источников носят общепринятый характер. 1. По форме акта источники трудового права подразделяются на законы, указы, постановления, правила, положения, приказы, инструкции, рекомендации и другие формы. Поскольку договорный характер в регулировании трудовых отношений приобретает все большее значение, к источникам трудового права также относятся договоры нормативного содержания — коллективные договоры и соглашения (социально-партнерские соглашения).

Изображение слайда

Слайд 15: Органы, принявшие нормативные трудовые акты

2. По органам, принявшим нормативный акт, источники делятся на акты, принимаемые высшими законодательными органами РФ, Президентом РФ, принятые Правительством РФ, изданные министерствами, ведомствами, федеральными государственными службами, органами государственной власти и управления субъектов РФ, принятые органами местного самоуправления и др.

Изображение слайда

Слайд 16: Сфера действия

3. По сфере действия источники могут действовать на всей территории РФ — федеральные (например, ТК РФ), действующие в отдельном субъекте (республиканские, областные, краевые и др.), отраслевые (ведомственные), межотраслевые, территориальные (муниципальные или местные), локальные (в пределах конкретного предприятия).

Изображение слайда

Слайд 17

4. По степени обобщенности: акты трудового законодательства могут быть кодифицированные (ТК РФ) и некодифицированные. 5. По отраслевой принадлежности: комплексные (Конституция РФ — содержит нормы разных отраслей) и отраслевые (закон о профсоюзах). 6. По характеру содержащихся в них норм: выделяют общие нормативные акты (Трудовой кодекс РФ) и специальные (Закон «О полиции», Закон «О государственной гражданской службе в РФ»).

Изображение слайда

Слайд 18: Особенности указов и нормативно-правовых актов в трудовом праве

Изображение слайда

Слайд 19: Указы и распоряжения Президента

обязательны для исполнения на всей территории России, не могут противоречить Конституции и иным законам. Их публикуют в официальных изданиях. В случае возникновения сомнений указы могут быть проверены на предмет соответствия Конституционным Судом. Основная часть трудовых вопросов решается на уровне законодательной власти, поэтому президент, как правило, регулирует лишь отдельные аспекты социально-трудовой сферы. Так, указ «О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» затрагивает нюансы служебного графика сотрудников охранной службы.

Изображение слайда

Слайд 20: Постановления и распоряжения правительства

в трудовой сфере также обязательны к соблюдению на всей территории страны. Их особенность состоит в том, что они принимаются только на основании и во исполнение законов и указов Президента. Их подписывает Председатель Правительства, официально публикуют в срок не позднее 15 дней со дня принятия.

Примечание В основном правительство принимает акты по более узким вопросам, относящимся к полномочиям исполнительной власти. Иногда ТК РФ сам прописывает в статье, что правительство уполномочено на принятие документа. Пример: Постановление «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин».

Изображение слайда

Слайд 21: Иные органы исполнительной власти

Прочие органы исполнительной власти также могут издавать нормативные акты в сфере труда. Министерство труда и социального развития часто поясняло действующее законодательство. Например, оно издало Постановление «Об утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».

Однако в связи с упразднением, его функции передали Федеральной службе по труду и занятости. Министерство здравоохранения также играет важную роль в регламентации трудовых отношений. Например, Приказ Минздрава РФ «О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников».

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Источники трудового права: Задание 10 (50)

1. Что является источником трудового права? 2. Согласно ст. 5 ТК РФ какие нормативно-правовые акты регламентируют трудовые правоотношения (выпишите, соблюдая порядок иерархии) 3. Какие органы обладают правом принимать нормативно-правовые акты, регламентирующие трудовые правоотношения? 4. Какой закон является основополагающим в трудовом праве и имеет приоритет перед другими источниками трудового законодательства ? 5. Какие нормативные акты можно считать иными источниками трудового права?

Источник: showslide.ru

К вопросу отнесения судебной практики к источникам российского права

Осуществляется попытка сформировать объективное представление относительно места и роли судебной практики в контексте правовой системы России сквозь призму теоретико-правового осмысления данной категории, что позволит очертить границы данного вида деятельности и послужит катализатором для повышения ее эффективности в контексте национальной правовой системы. Формулируется вывод о том, что право высших судебных органов издавать акты правотворческого характера вытекает из природы судебной власти и ее значения для государственного политико-правового строительства, а также о необходимости разграничения категории «судебная практика» в широком и узком смысле.

Ключевые слова: судебная практика, источник права, судебное правотворчество, суд, нормативный акт, закон, судебная политика, судебная власть, правосудие, норма, законодательство.

Введение. Протекающие в современном мире под воздействием глобализации процессы юридической конвергенции предоставляют уникальную возможность выявить сходство между, казалось бы, различными правовыми традициями и найти точки соприкосновения в динамике правового развития. В этом аспекте систематически усиливающаяся роль судебного правотворчества и, в частности, судебной практики как одной из форм его выражения в регулировании общественных отношений служит примером сближения различных правовых традиций и правовых систем.

Основные положения. Проблема применения действующего законодательства и связанная с этим нормотворческая деятельность высших судебных органов приобретает в современных условиях первостепенное значение. Судебная власть как одна из ветвей государственной власти осуществляет в настоящее время не только функцию правосудия, но и функцию своеобразного судебного нормотворчества в форме судебного прецедента и судебной практики [13, с. 6—15].

В научной литературе отмечается, что результаты судебной реформы существенным образом повлияли на правотворческую деятельность органов правосудия: заметно повысилась роль судов, руководящие разъяснения высших судебных инстанций приобрели обязательную силу, нельзя отрицать и наличие «прецедентообразующего судебного права» — это дает все основания для признания судебной практики особой формой права в России [34, с. 132—134].

А.В. Малько и П.А. Гук видят роль судебной практики высших судебных органов в виде своеобразного инструмента в формировании судебной политики. При этом под судебной политикой авторы понимают комплекс правовых мер, направленных на реализацию судебно-правовой материи посредством законотворчества, по принятию, изменению, дополнению или отмене норм права, а также по развитию судоустройства и судопроизводства [18, с. 85].

Р.З. Лившиц отмечает, что судебная практика приспосабливает общеправовую норму к особенному и единичному — конкретным жизненным ситуациям. Поэтому признание за судебной практикой роли источника права не умаляет полномочий законодательной и исполнительной власти. Суды осуществляют только им присущие полномочия, которые не могут быть выполнены другими органами. Возрастание роли суда в жизни общества с необходимостью приводит к выполнению судебной практикой нормотворческой функции, что и происходит в российской действительности [16, с. 49—57].

По мнению Л.А. Трофимовой, судебная практика в Российской Федерации: 1) является неотъемлемой частью российской правовой системы. Однако особое значение имеет не судебная практика как правовое явление, а именно единообразный подход судов к разрешению споров по схожим ситуациям; 2) повышает профессионализм судей; 3) обеспечивает укрепление законности в деятельности судов Российской Федерации; 4) совершенствует российскую правовую систему; 5) является неотъемлемым способом деятельности судебной системы Российской Федерации, обеспечивающим на основе закона оптимальное в данном обществе правовое регулирование; 6) выявляет пробелы в праве, на которые законодателю следует обратить внимание [32,с. 7—12].

Так, с точки зрения сущностных признаков, по мнению Г.А. Гаджиева, помимо общепризнанных, традиционных источников права, содержащих формально определенные юридические нормы, к числу источников относятся и новые формы выражения права, а именно: 1) общепризнанные принципы права; 2) правовые позиции Европейского суда по правам человека; 3) правовые позиции Конституционного Суда РФ; 4) правовые позиции Верховного Суда РФ [7, с. 22—32]. Схожей позиции придерживается в контексте отдельных сфер правового регулирования и ряд других авторов [9; 17; 21; 30; 33].

Относительно значения судебной практики С.В. Сарбаш отметил следующее: «…реальная хозяйственная практика, гражданский оборот не могут приостановить свое существование до отыскания законодательного решения. Поэтому пробел в законе начинает заполняться результатами поиска эффективной защиты нарушенных прав, предпринятого судебной практикой… В результате суды оказались лишенными как нормативной, так и доктринальной поддержки, но и в этих условиях судебная практика пытается выработать критерии защиты нарушенных прав и условия ее применения в соответствующих обстоятельствах» [26, с. 76]. Между тем, по замечанию И.В. Решетниковой, в государствах с состязательной системой права (Англия, США и др.) происходит усиление роли закона, а с континентальной системой, к которой традиционно принадлежит Россия, — судебной практики [25].

Подчеркнем, что в юридической науке отсутствует единое мнение о судебной практике как об источнике российского права и о нормотворческой функции высших судебных органов, а поэтому остается и проблема признания для правовой системы. Так, в доктрине и практике сложилось две точки зрения по вопросу судебной практики как источника права и о судебном правотворчестве вообще. Одни авторы, с учетом всех положительных факторов, признают судебное правотворчество и судебную практику источником права, тогда как другие не относят судебную практику к источникам права, поскольку у судебных органов нет правотворческих функций, их основная задача — применять закон, а не создавать его.

Так, видный дореволюционный ученый Н.М. Коркунов признавал судебную практику самостоятельным источником права. Между тем он отмечал: «Признавая судебную практику самостоятельным источником права, мы должны оговориться, что это не следует понимать так, чтобы раз принятое судом решение какого-нибудь спорного вопроса безусловно связывало суд на будущее время» [10, с. 361].

Н.С. Бондарь считает, что КС РФ выступает своего рода генератором конституционно-правовой энергии, которая обеспечивает, в частности, конституционно-судебную «рихтовку» норм отраслевого законодательства, и относит его к квазиправотворческому органу [5, с. 99—100].

Б.Н. Топорнин подчеркивает, что КС РФ стал именно правотворческим органом. Признавая законы и нормативные акты или их отдельные нормы не соответствующими Конституции РФ, КС РФ тем самым их отменяет, а значит, заменяет одни нормы права другими [31, с. 40—41].

Н.В. Витрук, признавая правовые позиции КС РФ в качестве источника российского права, выделяет следующие их черты:

а) общий и обязательный характер; б) обладание юридической силой, приравниваемой к юридической силе Конституции РФ; в) наличие у них «характера конституционно-правовых норм, хотя таковой она никогда не становится»; г) схожесть «в судебной и иной правоприменительной практике» с «характером прецедента», хотя «таковой по своей природе не является»; д) самостоятельность как источника конституционного и иных отраслей права среди других источников права [6, с. 89, 91].

По убеждению С.Н. Купцовой, судебная практика в ее современном узком понимании является источником права, а именно подзаконным нормативным актом. При этом следует отметить, что судебная практика, выраженная в актах высших судов, содержит вторичные правовые нормы. Это связано с рядом обстоятельств. Во-первых, законодательно суды не наделены нормотворческими функциями.

Во-вторых, эти нормы производны от закрепляемых в законе положений и принципов [11, с. 88]. В качестве предпосылок признания постановлений высших судебных органов в виде источников права отмечается, что данные акты: 1) исходят от высших органов судебной власти; 2) обладают признаком формальной определенности — оформляются в виде постановлений; 3) принимаются в соответствии с определенной процедурой; 4) способны на неоднократное применение; 5) являются общеобязательными; 6) подлежат обязательному опубликованию в официальных изданиях.

В.Ю. Соловьев, исследуя проблемы судебной практики, приходит к выводу, что «судебная практика — не просто средство обеспечения единообразного применения закона в типовых ситуациях, но и в более широком смысле — индикатор фактического состояния правовой системы в каждый момент ее существования и вместе с тем “проводник к правовому государству”, указатель, в каком направлении следует развивать и совершенствовать правовую систему, дабы она соответствовала высоким стандартам, провозглашенным Конституцией России» [28, с. 21].

В юридической литературе отмечается, что судебная практика как наиболее существенный инструмент и способ, обеспечивающий на основе закона оптимальное в данном обществе правовое регулирование, представляет собой живой опыт правосудия, выраженный в решениях по конкретным юридическим делам, реальной живой материи права. Поэтому в российской правовой системе использование нормативных решений высших судебных учреждений является неизбежно оправданным [2, с. 314—315]. Как отмечает В.В. Лапаева, на высшие суды Российской Федерации ложится слишком большая нагрузка: они вынуждены не только противодействовать серьезным деформациям правовой системы, но попутно еще и вырабатывать необходимые для этого доктринальные положения, восполняющие пробелы в научно-теоретической разработке проблематики прав человека [14, c. 18—29].

В свою очередь П.А. Гук считает, что судебная практика высшего судебного органа должна считаться источником права только в случаях закрепления в акте данного судебного органа положений: 1) дающих разъяснения о применении нормативных актов; 2) вырабатывающих новые правовые правила процедурного характера; 3) толкующих правовую норму; 4) формулирующих правоположения (судебную норму), которой преодолевается изъян в нормативном правовом акте [8, с. 12]. Отметим, что судебная практика формируется посредством деятельности всех органов отправления правосудия, однако в качестве императива для нижестоящих инстанций признается судебная практика лишь высших судебных органов, которая обеспечивает устойчивость и единообразие правоприменения при рассмотрении и разрешении отдельных категорий дел.

Важным с точки зрения перспектив развития судебного правотворчества в целом является мнение председателя ВС РФ В.М. Лебедева, подчеркивающего, что судебная практика (как и судебный прецедент) в рамках нашей правовой действительности не может выступать в качестве первичного источника права, но при этом является примером вторичной правовой нормы [15, с. 214]. Считаем, что данная позиция первого лица в судебной системе страны свидетельствует о закреплении со стороны судебной власти права на издание нормативных актов подзаконного характера.

В свою очередь секретарь Пленума ВС РФ В.В. Момотов считает: судебная практика является «полноценным» источником российского права, несмотря на то что она не содержит и не создает правовые нормы. По его мнению, правовая природа судебной практики как источника права раскрывается сквозь призму исследования социологического типа правопонимания.

Судебные акты — источники «живого права» [22, с. 45]. Схожей точки зрения придерживается Е.Б. Абросимова, аргументировавшая тезис о признании постановлений Пленума ВС РФ нормативными актами подзаконного характера и, соответственно, источниками права, следующими доводами: а) они принимаются уполномоченным государственным органом; б) содержат правовую норму, абстрактно выраженную и направленную неограниченному кругу лиц, подпадающих под их действие; в) многократны в применении; г) подлежат официальному опубликованию [29, с. 360—361].

В свою очередь О.М. Свириденко отмечает, что положительной составляющей в признании судебной практики источником права является перспектива развития гражданского права при помощи обеспечения регулирования соответствующих правоотношений посредством возможностей не только законодательной, но и судебной власти, так как уровень эффективности закона может быть определен практикой его применения [27, с. 65]. Исследователь утверждает: наделение судов функцией правотворчества способствует совершенствованию действующего законодательства.

Тождественную позицию занимает А.Ю. Мкртумян, отметивший, что существование судебной практики как фактического источника права в рамках гражданского права имеет свои положительные стороны. В частности, судебная практика способствует развитию гражданского права, не ограничивая его только усилиями законодателя. Какой бы хороший и полный закон ни приняли законодатели, только практика покажет степень его продуктивности. Наделение судов правотворческой ролью может способствовать повышению эффективности совершенствования действующей нормативно-правовой базы, а также развитию гражданско-правового регулирования [21, с. 13].

Однако, как в любом научном диспуте, существует и противоположная точка зрения. Так, по мнению А.А. Алексеева, высшие судебные органы не могут устанавливать новые нормы права, а правомочны лишь разъяснять, толковать действующие нормативные установления. Исходя из этого, постановления пленумов высших судебных органов при всей их важности для правоприменительной практики нельзя относить к источникам права [1, с. 29—30].

Рассматривая нормативность решений КС РФ, О.Е. Кутафин не относил данные акты к числу нормативных, подчеркивая, что они лишь акты применения Конституции РФ и не создают, да и не могут создавать правовых норм с точки зрения Конституции РФ и других нормативных актов, регулирующих его деятельность. По мнению исследователя, «тот факт, что они обязательны для исполнения, имеет такой же характер, как и обязательность всех других правовых актов, не обладающих нормативным характером» [12, с. 145].

В.С. Нерсесянц утверждает, что судебная практика во всех проявлениях представляет собой согласно действующей Конституции РФ не правотворческую, а лишь правоприменительную (и соответствующую правотолковательную) деятельность. Далее исследователь отмечает, что суд не творит право, он отправляет правосудие, т. е. судит и решает по праву, применяет его. В данном случае судебная практика не «источник права» (в смысле судебного правотворчества), а реальность действия, применения и защиты права. В этом смысле можно сказать: судебная практика, не будучи правотворчеством, является одним из важных источников для правотворчества [23, с. 34—41].

М.И. Байтин также полагает, что решения КС РФ не относятся к источникам права. Соответственно статусу КС РФ его акты, в том числе итоговые решения, представляют собой не нормативные правовые акты, а особую разновидность актов толкования и применения права [4, с. 496—498]. В свою очередь подчеркнем: КС РФ в одном из своих постановлений отметил, что принимаемые им решения, в результате которых неконституционные правовые акты утрачивают юридическую силу, имеют сферу действия во времени, пространстве и по кругу лиц, подобно решениям нормотворческого органа [24].

В контексте данной полемики разделяем позицию, высказанную М.Н. Марченко, резонно отметившего, что «при решении вопроса о юридической природе и характере постановлений Пленума Верховного Суда как одной из важнейших составных частей и проявлений судебной практики, принципиально важным представляется исходить не только и даже не столько из их формально-юридического признания или, наоборот, непризнания, сколько из их реальной юридической и социальной значимости, из фактического и практического следования им нижестоящими судами» [20, с. 423—424].

Выводы. В заключение отметим, что право высших судебных органов издавать акты правотворческого характера вытекает из природы судебной власти и ее значения для государственного политико-правового строительства — устранения лакун между правом и обществом и защиты демократических институтов государства, — а также законодательно закреплено на государственном уровне (Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами).

Вместе с этим можно заметить, что судебную практику необходимо рассматривать в двух аспектах — широком и узком. В широком смысле судебная практика — совокупность решений, принятых судами в рамках исследования конкретных дел. В узком смысле под судебной практикой стоит понимать акты высших судебных органов, содержащие нормы восполняющего, корректирующего свойства, посредством которых происходит воздействие на право государства в целом. Отметим, что именно последний подход может применяться при определении судебной практики в качестве источника права.

1. Алексеев А.А. Общая теория права: в 2 т. Т. 2: Гражданское право / под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало и В.А. Плетнева. М., 1998.

С. 29—30.

2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 314—315.

3. Антокольская М.В. Семейное право. М., 2001.

4. Байтин М.И. Сущность права. М., 2005. С. 496—498.

5. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. М., 2011. С. 99—100.

6. Витрук Н.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, юридическая сила и значение // Конституционное правосудие в меняющихся правовых системах. М., 1999. С. 89, 91.

7. Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного Суда РФ как новый источник российского гражданского права // Закон. 2006. № 11. С. 22—32.

8. Гук П.А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в правовой системе России: общетеоретический анализ: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 12.

9. Карелина С.А. К вопросу о роли судебной практики в системе источников правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) // Право и экономика. 2017. № 11. С. 19—25.

10. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права (по изд. 1914 г.). СПб., 2004. С. 361.

11. Купцова С.Н. Судейское право: общетеоретический и сравнительный аспект: дис. … канд. юрид. наук. Пенза, 2017. С. 88.

12. Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. М., 2002. С. 145.

13. Лазарев В.В. Прецедент: реалии и перспективы в российском праве // Российское правосудие. 2012. № 4. С. 6—15.

14. Лапаева В.В. Типы правопонимания в российской теории права // Российское правосудие. 2008. № 5. С. 18—29.

15. Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. СПб., 2001. С. 214.

16. Лившиц Р.З. Судебная практика как источник права // Журнал российского права. 1997. № 6. С. 49—57.

17. Ломакина С.В. Судебная практика и ее роль в развитии трудового законодательства: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012.

18. Малько А.В., Гук П.А. Судебная практика как средство формирования судебной политики: вопросы взаимодействия и влияния на законотворчество // Современное право. 2011. № 12. С. 83—85.

19. Малько А.В., Храмов Д.В. Влияние судебной политики на судебную практику в современной России // Новая правовая мысль. 2011. № 6. С. 28.

20. Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. М., 2007. С. 423—424.

21. Мкртумян А.Ю. Судебная практика как источник гражданского права России // Гражданское право. 2008. № 4. С. 10—14.

22. Момотов В.В. Роль судебной практики в правовой системе: российский опыт в мировом контексте // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 5. С. 40—49.

23. Нерсесянц В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право // Судебная практика как источник права. М., 1997. С. 34—41.

24. По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации: постановление КС РФ от 16.06.1998 № 19-П // Собрание законодательства РФ. 1998. № 25. Ст. 3004.

25. Решетникова И.В. Доказательственное право в российском гражданском судопроизводстве: автореф. … дис. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1997.

26. Сарбаш С.В. Восстановление корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 2008. № 4. С. 70—79.

27. Свириденко О.М. Судебная практика — источник российского права? // Современное право. 2010. № 10. С. 64—65.

28. Соловьев В.Ю. Судебная практика в российской правовой системе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 21.

29. Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003. С. 360—361.

30. Тоненкова О.А. Судебная практика как источник административного права // Административное право и процесс. 2010. С. 42—44.

31. Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития // Судебная практика как источник права. М., 2000. С. 40—41.

32. Трофимова Л.А. Понятие и значение судебной практики в российской правовой системе // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 2. С. 7—12.

33. Чермянинов Д.В. Решения высших судов России как источники таможенного права // Таможенное дело. 2015. № 1. С. 27—31.

34. Шаповалова Я.В. Проблемы допустимости судебного правотворчества в российской правовой системе: теоретическая дискуссия // Общество: политика, экономика, право. 2016. № 12. С. 132—134.

Источник: sovpravo.press