При расчете сил и средств важно каждый последующий элемент Определения согласовать с предыдущим, учесть специфику пожарной, нагрузки, вид пожара и сложившуюся обстановку. Силы и средства, необходимые для тушения пожаров, рассчитывают аналитическим методом (по формулам) с использованием справочных таблиц, графиков и специальных линеек (пожарно-технических экспонометров). Наиболее точным является аналитический расчет.

Аналитический расчет сил и средств проводят в приведенном ниже порядке.

1. Определяют форму площади пожара к моменту его локализации, по которой принимают необходимую расчетную схему: круг, сектор круга или прямоугольник (см. разд. 5.1).

2. Определяют принцип расстановки сил и средств для тушения пожара. Следует помнить, что этот элемент расчета имеет особое значение в последующих вычислениях (см. разд. 5.1).

3. Определяют необходимый параметр тушения пожара (площадь пожара или тушения) по формулам, приведенным в табл. 1.14, 5.1 или 5.2, учитывая рекомендации, изложенные в п. 5.1, Размеры тушения реальных пожаров с учетом обстановки можно определить по масштабным планам, картам, служебным, оперативным и другим документам, содержащим сведения о размерах зданий, отдельных помещений, сооружений. Геометрические параметры определяют измерением.

СИЗОД — Расчеты. Основная формула

4. Определяют требуемый расход огнетушащего средства на тушение пожара и защиту объектов, которым угрожает опасность, используя формулы (2.8) — (2.11), а также рекомендации, изложенные в гл. 2.

5. Рассчитывают необходимое количество технических приборов подачи огнетушащих средств (стволов, пеногенераторов, пеноподъемников и др.) на тушение и защиту объектов, которым угрожает опасность, используя формулы (2.12) — (2.13), (3.19) — (3.21), а также материал, изложенный в гл. 2 и 3. Помимо сказанного, необходимое количество технических приборов подачи огнетушащих средств определяют по следующим уравнениям:

Водяных стволов на тушение пожара

где S т ст — площадь тушения стволом, м 2 (см. формулу (3.15) и табл. 3.28 — 3.29; P т , Фт — соответственно периметр и фронт тушения пожара, м; P т ст , Ф т ст — соответственно часть периметра и фронта тушения стволом, м [см. формулу (3.16)].

Следует помнить, что требуемое число стволов на тушение в зданиях целесообразно определять не по общей площади пожара, а по отдельным местам горения. Если при расчете принимают общую площадь пожара, то полученное число стволов необходимо согласовать с тактическими условиями и окончательно принять по числу уест (позиций) тушения. Например, при горении в нескольких этажах или помещениях на одном этаже число стволов принижают по расчету, но не менее числа мест осуществления боевых действий, обусловленных обстановкой и тактическими обстоятельствами тушения пожара.

При пожарах в складских помещениях с хранением ценностей на стеллажах или в штабелях число стволов определяют в общем порядке и окончательно принимают не менее двух на проход. Общее число водяных стволов, требуемых для тушения пожара и защиты определяют по формуле:

Урок 4. Формулы Excel для начинающих

При определении числа стволов для защиты и возможного тушения пожара необходимо учитывать рекомендации, изложенные в п. 2.4. Число воздушно-пенных стволов и генераторов ГПС при поверхностном тушении пожара вычисляют по формуле

где S т свп и S т гпс — соответственно площадь тушения воздушно-пенным стволом и генератором, м 2 (см. формулу (3.17) и табл. 3.32 — 3.34].

6. Определяют фактический расход огнетушащего средства на тушение пожара и для защиты объектов, которым угрожает опасность, используя формулы (2,14) — (2.16), а также рекомендации, изложенные в п. 2,4.

7. Рассчитывают необходимый запас огнетушащих средств и обеспеченность ими объекта, на котором возник пожар. При наличии противопожарного водопровода обеспеченность объекта водой проверяют по секундному расходу ее на тушение и защиту путем сравнения с водоотдачей водопровода (см. табл. 4.1). Обеспеченность объекта считается удовлетворительной, если водоотдача водопровода превышает фактический расход воды для целей пожаротушения. При проверке обеспеченности объекта водой может быть случай, когда водоотдача водопровода удовлетворяет фактический расход, но воспользоваться этим расходом невозможно из-за отсутствия достаточного числа пожарных гидрантов. В этом варианте необходимо считать, что объект водой обеспечен частично, следовательно, для полной обеспеченности объекта водой необходимы два условия: чтобы водоотдача водопровода превышала фактический расход воды ( Q водопр > Q ф ) и число пожарных гидрантов соответствовало требуемому числу пожарных машин ( N п.г ³ N м ).

Не является исключением вариант, когда водоотдача водопровода не превышает фактический’ расход, но на объекте имеются пожарные водоемы. Тогда поступают следующим образом: определяют остаток фактического расхода воды, который не обеспечивается водопроводом ( Q ост = Q ф — Q водопр), вычисляют общий расход этого остатка Q в ст по формуле (2.17) и сравнивают его с количеством воды в водоемах Vвод . Если это количество превышает остаток, значит, объект водой обеспечен. При наличии на объектах только пожарных водоемов обеспеченность определяют по общему расходу воды на тушение и защиту с учетом нормативных запасов. Потребность объекта водой удовлетворяется, если количество ее в водоемах Увод будет превышать общий расход V в общ , [см. формулу (2.17)] на тушение и защиту не менее на 10% (0,9 Vвод ³ V в общ). Это обусловлено тем, что некоторое количество воды в водоемах не используется из-за невозможности ее полного отбора по разным причинам.

Продолжительность работы при подаче воды из водоемов определяют по формуле:

где Q приб — расход воды из прибора подачи, л/с (см. табл. 3.25).

При тушении пожаров другими, кроме воды, огнетушащими средствами обеспеченность ими объекта определяют по уравнению (2.18) с учетом рекомендаций, изложенных в разд. 2.4.

В случаях когда на объекте огнетушащих средств недостаточна, принимают меры к их увеличению: повышают водоотдачу водопровода путем увеличения напора в сети, организуют перекачку или подвоз воды с удаленных водоисточников, при необходимости доставляют специальные средства тушения с резервных складов гарнизона и опорных пунктов тушения крупных пожаров. При разработке оперативных планов тушения пожаров по этим вопросам дают соответствующие рекомендации руководителю тушения пожара (РТП), начальнику штаба (НШ) и начальнику тыла (НТ).

Определяют требуемое количество пожарных машин основного назначения с учетом использования насосов на полную тактическую возможность. Использование насосов на полную тактическую возможность в практике тушения пожаров является основным и обязательным требованием. При этом боевое развертывание производят несколькими подразделениями и в первую очередь от пожарных машин, установленных на ближайших водоисточниках. В таких случаях требуемое количество пожарных машин определяют по формулам:

где Q н — водоотдача пожарного насоса при избранной схеме боевого развертывания. л/с; N общ приб — общее количество технических приборов подачи огнетушащих средств (водяных стволов, СВП, ГПС и др.), шт.; N сх приб — количество эквивалентных по типу технических приборов в схеме подачи огнетушащих средств, шт.

В зависимости от схемы боевого развертывания водоотдача насоса может быть различной. Так, при подаче от машины двух отводов с диаметром насадков 19 мм и четырех — с насадком 13 мм водоотдача насоса составляет примерно 30 л/с, при подаче шести стволов с насадком 13 мм Q н » 22 л/с, а четырех генераторов ГПС-600 Q н » 24 л/с и т. д. Следовательно, водоотдачу пожарного насоса можно определить по формуле:

где Q приб — расход воды из прибора подачи, л/с (см. табл. 3.25 — 3.26).

9. Определяют предельные расстояния по подаче огнетушащих средств от пожарных машин, установленных на водоисточники. Предельные расстояния по подаче огнетушащих средств от пожарных машин, установленных на водоисточники, определяют по таблицам, Графикам, с помощью экспонометров (см. гл. 4) или по формуле:

где l пр — предельное расстояние по подаче огнетушащего средства, м; H н — напор на насосе, м; H приб — напор у разветвления, и ( H р = H приб +10); Z м — высота подъема местности, м; Z приб — наибольшая высота подъема прибора подачи огнетушащего средства, м; H приб — напор у приборов подачи огнетушащего средства (водяных стволов, СВП, ГПС), подключенных к разветвлению, м; S — сопротивление пожарного рукава, и (см. табл. 4.5); Q — расход воды в наиболее нагруженной линии, л/с.

При подаче огнетушащего средства по линии из рукавов одинаковой длины на всем протяжении от пожарной машины до прибора подачи предельное расстояние определяют по формуле;

Полученные предельные расстояния сравнивают с фактическими от водоисточников до объекта пожара и определяют возможность подачи воды без перекачки. Если расстояния превышают предельные, найденные расчетом, и нельзя изменить схему боевого развертывания для увеличения этих пределов, организуют перекачку воды или доставку ее автоцистернами.

10. Определяют численность личного состава для проведения действий по тушению пожара. Общую численность личного состава определяют путем суммирования числа людей, занятых на проведении различных видов боевых действий. При этом учитывают обстановку на пожаре, тактические условия его тушения, действия, связанные с проведением разведки пожара, боевого развертывания, спасания людей, эвакуации материальных ценностей, вскрытия конструкций и т. д. С учетом сказанного формула для определения численности личного состава будет иметь следующий вид:

где N т ст 3 — количество людей, занятых на позициях стволов по сушению пожара, включая ствольщиков (учитываются и звенья ГДЗС); N з ст 2 — количество людей, занятых на позициях стволов по защите, включая ствольщиков; N м — количество людей, занятых на контроле за работой насосно — рукавных систем (по числу машин); N л — количество страховщиков на выдвижных трехколенных лестницах (по числу лестниц); N пб — количество людей, занятых на посту безопасности (по числу постов); N св — количество связных и т. .д.

Ориентировочные нормативы необходимой численности личного состава для выполнения некоторых работ на пожаре приведены ниже.

Ориентировочные нормативы требуемого количества личного состава для выполнения некоторых работ на пожаре

Источник: www.zinref.ru

Основные термодинамические процессы

Изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный процессы являются частными случаями политропного процесса.

При исследовании термодинамических процессов определяют:

- уравнение процесса в p—v иT—s координатах;

- связь между параметрами состояния газа;

- изменение внутренней энергии;

- величину внешней работы;

- количество подведенной теплоты на осуществление процесса или количество отведенной теплоты.

Изохорный процесс

При изохорном процессе выполняется условие v = const.

Из уравнения состояния идеального газа (pv = RT) следует:

т. е. давление газа прямо пропорционально его абсолютной температуре:

Работа расширения в изохорном процессе равна нулю (l = 0), так как объем рабочего тела не меняется (Δv = const).

Количество теплоты, подведенной к рабочему телу в процессе 1-2 при cv = const определяется по формуле:

Т. к.l = 0, то на основании первого закона термодинамики Δu = q, а значит изменение внутренней энергии можно определить по формуле:

Изменение энтропии в изохорном процессе определяется по формуле:

Изобарный процесс

Изобарным называется процесс, протекающий при постоянном давлении p = const. Из уравнения состояния идеального газа слуедует:

т. е. в изобарном процессе объем газа пропорционален его абсолютной температуре.

Работа будет равна:

Количество теплоты при cp = const определяется по формуле:

Изменение энтропии будет равно:

Изотермический процесс

При изотермическом процессе температура рабочего тела остается постоянной T = const, следовательно:

т. е. давление и объем обратно пропорциональны друг другу, так что при изотермическом сжатии давление газа возрастает, а при расширении – снижается.

Работа процесса будет равна:

Так как температура остается неизменной, то и внутренняя энергия идеального газа в изотермическом процессе остается постоянной (Δu = 0) и вся подводимая к рабочему телу теплота полностью превращается в работу расширения:

При изотермическом сжатии от рабочего тела отводится теплота в количестве, равном затраченной на сжатие работе.

Изменение энтропии равно:

Адиабатный процесс

Адиабатным называется процесс изменения состояния газа, который происзодит без теплообмена с окружающей средой. Так как dq = 0, то уравнение первого закона термодинамики для адиабатного процесса будет иметь вид:

В адиабатном процессе работа расширения совершается только за счет расходования внутренней энергии газа, а при сжатии, происходящем за счет действия внешних сил, вся совершаемая ими работа идет на увеличение внутренней энергии газа.

Обозначим теплоемкость в адиабатном процессе через cад, и условие dq = 0 выразим следующим образом:

Это условие говорит о том, что теплоемкость в адиабатном процессе равна нулю (cад = 0).

и уравнение кривой адиабатного процесса (адиабаты) в p, v-диаграмме имеет вид:

В этом выражении k носит название показателя адиабаты (так же ее называют коэффициентом Пуассона).

Из предыдущих формул следует:

Техническая работа адиабатного процесса (lтехн) равна разности энтальпий начала и конца процесса (i1 – i2).

Адиабатный процесс, происходящий без внутреннего трения в рабочем теле, называется изоэнтропийным. В T, s-диаграмме он изображается вертикальной линией.

Обычно реальные адиабатные процессы протекают при наличии внутреннего трения в рабочем теле, в результате чего всегда выделяется теплота, которая сообщается самому рабочему телу. В таком случае ds > 0, и процесс называется реальным адиабатным процессом.

Политропный процесс

Политропным называется процесс, который описывается уравнением:

Показатель политропы n может принимать любые значения в пределах от -∞ до +∞, но для данного процесса он является постоянной величиной.

Из уравнения политропного процесса и уравнения Клайперона можно получить выражение, устанавливающее связь между p, vи Tв любых двух точках на политропе:

Работа расширения газа в политропном процессе равна:

В случае идеального газа эту формулу можно преобразовать:

Количество подведенной или отведенной в процессе теплоты определяется с помощью первого закона термодинамики:

представляет собой теплоемкость идеального газа в политропном процессе.

При cv, k и n = const cn = const, поэтому политропный процесс иногда определят как процесс с постоянной теплоемкостью.

Политропный процесс имеет обобщающее значение, ибо охватывает всю совокупность основных термодинамических процессов.

Графическое представление политропа в p, v координатах в зависимости от показателя политропа n.

pv 0 = const (n = 0) – изобара;

pv = const (n = 1) – изотерма;

p 0 v = const, p 1/∞ v = const, pv ∞ = const – изохора;

n > 0 – гиперболические кривые,

По материалам моего конспекта лекций по термодинамике и учебника «Основы энергетики». Автор Г. Ф. Быстрицкий. 2-е изд., испр. и доп. — М. :КНОРУС, 2011. — 352 с.

Поделись с друзьями

- Нажмите, чтобы открыть на Facebook (Открывается в новом окне)

- Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

- Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

- Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)

- Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне)

- Ещё

- Послать ссылку другу по электронной почте (Открывается в новом окне)

- Нажмите для печати (Открывается в новом окне)

Источник: energoworld.ru

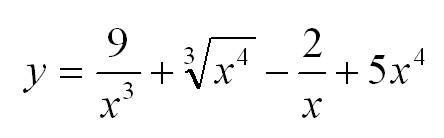

Решение производной для чайников: определение, как найти, примеры решений

Решать физические задачи или примеры по математике совершенно невозможно без знаний о производной и методах ее вычисления. Производная — одно из важнейших понятий математического анализа. Этой фундаментальной теме мы и решили посвятить сегодняшнюю статью. Что такое производная, каков ее физический и геометрический смысл, как посчитать производную функции? Все эти вопросы можно объединить в один: как понять производную?

Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех направлений – на нашем телеграм-канале.

Геометрический и физический смысл производной

Пусть есть функция f(x), заданная в некотором интервале (a, b). Точки х и х0 принадлежат этому интервалу. При изменении х меняется и сама функция. Изменение аргумента – разность его значений х-х0. Эта разность записывается как дельта икс и называется приращением аргумента.

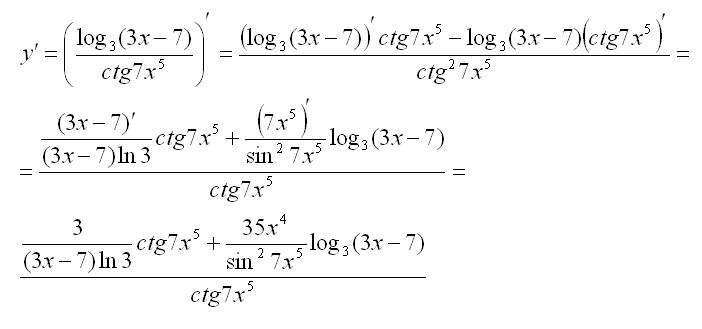

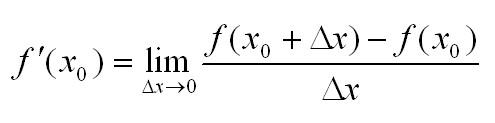

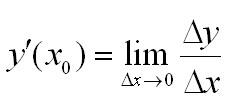

Изменением или приращением функции называется разность значений функции в двух точках. Определение производной:

Производная функции в точке – предел отношения приращения функции в данной точке к приращению аргумента, когда последнее стремится к нулю.

Иначе это можно записать так:

Какой смысл в нахождении такого предела? А вот какой:

Геометрический смысл производной: производная от функции в точке равна тангенсу угла между осью OX и касательной к графику функции в данной точке.

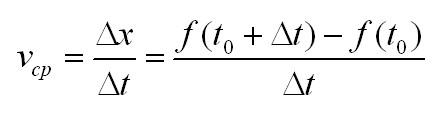

Физический смысл производной: производная пути по времени равна скорости прямолинейного движения.

Действительно, еще со школьных времен всем известно, что скорость – это частное пути x=f(t) и времени t. Средняя скорость за некоторый промежуток времени:

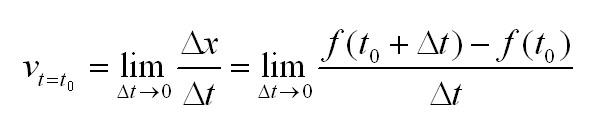

Чтобы узнать скорость движения в момент времени t0 нужно вычислить предел:

Кстати, о том, что такое пределы и как их решать, читайте в нашей отдельной статье.

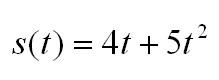

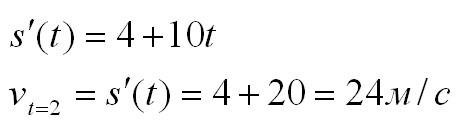

Приведем пример, иллюстрирующий практическое применение производной. Пусть тело движется то закону:

Нам нужно найти скорость в момент времени t=2c. Вычислим производную:

Правила нахождения производных

Сам процесс нахождения производной называется дифференцированием. Функция, которая имеет производную в данной точке, называется дифференцируемой.

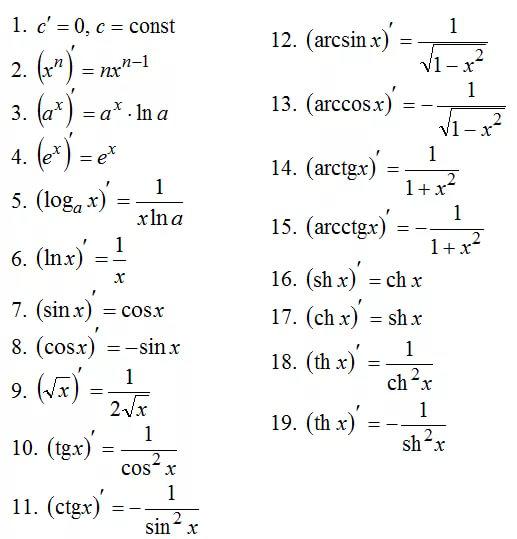

Как найти производную? Согласно определению, нужно составить отношение приращения функции и аргумента, а затем вычислить предел при стремящемся к нулю приращении аргумента. Конечно, можно вычислять все производные так, но на практике это слишком долгий путь. Все уже давно посчитано до нас. Ниже приведем таблицу с производными элементарных функций, а затем рассмотрим правила вычисления производных, в том числе и производных сложных функций с подробными примерами.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

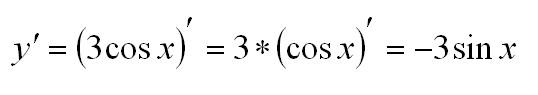

Правило первое: выносим константу

Константу можно вынести за знак производной. Более того — это нужно делать. При решении примеров по математике возьмите за правило — если можете упростить выражение, обязательно упрощайте.

Пример. Вычислим производную:

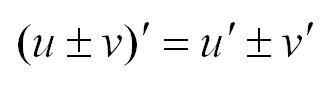

Правило второе: производная суммы функций

Производная суммы двух функций равна сумме производных этих функций. То же самое справедливо и для производной разности функций.

Не будем приводить доказательство этой теоремы, а лучше рассмотрим практический пример.

Найти производную функции:

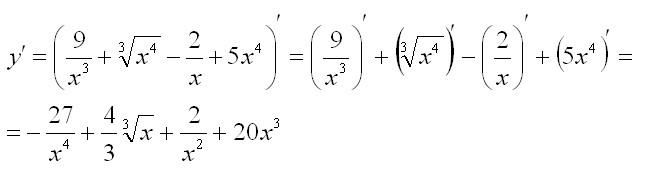

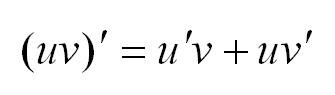

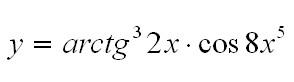

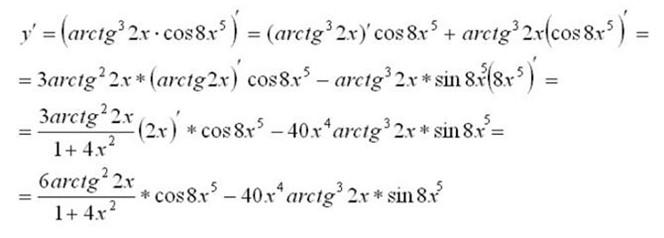

Правило третье: производная произведения функций

Производная произведения двух дифференцируемых функций вычисляется по формуле:

Пример: найти производную функции:

Здесь важно сказать о вычислении производных сложных функций. Производная сложной функции равна произведению производной этой функции по промежуточному аргументу на производную промежуточного аргумента по независимой переменной.

В вышеуказанном примере мы встречаем выражение:

В данном случае промежуточный аргумент – 8х в пятой степени. Для того, чтобы вычислить производную такого выражения сначала считаем производную внешней функции по промежуточному аргументу, а потом умножаем на производную непосредственно самого промежуточного аргумента по независимой переменной.

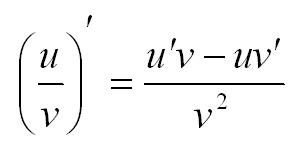

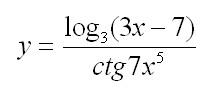

Правило четвертое: производная частного двух функций

Формула для определения производной от частного двух функций: