Кодификация — это вид систематизации нормативно-правовых актов, представляющий собой правотворческую деятельность, заключающуюся в издании кодексов, уставов и других крупных нормативно-правовых актов, регулирующих качественно своеобразную область общественных отношений. В отличие от других видов систематизации кодификация касается не только формы, но и содержания нормативно-правового акта.

На основе данного определения можно выделить следующие особенности кодификации как формы систематизации законодательства. Во-первых, субъектом кодификации может быть исключительно правотворческий орган. Во-вторых, предметом кодификации выступают правовые нормы. В-третьих, в ходе кодификации создается новый нормативно-правовой акт, который объединяет в себе нормы, регулирующие качественно своеобразную область общественных отношений. В-четвертых, принципы кодификации, механизмы кодификации, методы кодификации во многом аналогичны методам правотворчества, ибо кодификация — это разновидность правотворческой деятельности.

КОДИФИЦИРОВАТЬ — что это такое? значение и описание

- 2) разработка концепции кодифицированного нормативно-правового акта; 3) обсуждение концепции кодифицированного нормативноправового акта; 4) принятие решения о разработке проекта кодифицированного нормативно-правового акта; 5) разработка проекта кодифицированного нормативно-правового акта; 6) предварительное обсуждение проекта кодифицированного нормативно-правового акта;

- 7) подготовка текста проекта кодифицированного нормативноправового акта для внесения его в законотворческий орган; 8) внесение проекта кодифицированного нормативно-правового акта в законодательный или иной правотворческий орган, в соответствии с видом нормативно-правового акта; 9) рассмотрение проекта кодифицированного нормативно-правового акта в законотворческом органе;

- 10) принятие кодифицированного нормативно-правового акта;

- 11) промульгация и обнародование кодифицированного нормативноправового акта. Совокупность средств, организованных наиболее последовательным образом и направленных на достижение целей кодификации нормативно-правовых актов, именуется механизмом кодификации нормативно-правовых актов.

Этот механизм включает в себя действия комбинации и операции, связанные с: а) принятием решения о необходимости разработки кодифицированного нормативно-правового акта; б) с разработкой и обсуждением концепции кодифицированного нормативно-правового акта; в) с подготовкой проекта кодифицированного нормативноправового акта; г) с внесением проекта кодифицированного нормативно-правового акта в законодательный или иной правотворческий орган, в соответствии с видом нормативно-правового акта; д) с принятием кодифицированного нормативно-правового акта; е) с промульгацией и обнародованием кодифицированного нормативно-правового акта.

В заключение необходимо остановится на видах кодификации. В юридической науке можно выделить следующие виды кодификации: а) всеобщую кодификацию — вид кодификации, заключающийся в принятии и издании нормативно-правового акта, регулирующего все или большую часть общественных отношений, входящих в предмет правового регулирования. Примером всеобщей кодификации может быть Русская Правда, Судебники 1497 и 1551 гг., Соборное Уложение 1649 г. и др.; б) отраслевую кодификацию — вид кодификации, выражающейся в принятии и издании нормативно-правового акта, регулирующего общественные отношения, входящие в предмет отрасли или подотрасли права. Примерами отраслевой кодификации могут быть принятия Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, Семейного кодекса, Налогового кодекса, Бюджетного кодекса и т.д.; в) институциональная кодификация — вид кодификации, выражающейся в принятии и издании нормативно-правового акта, регулирующего наиболее крупные и сложные институты российского права. Например, институт банкротства или институт конкуренции и т.д.

КОДИФИКАЦИЯ ЭТО

Каким же образом соотносятся между собой различные формы систематизации законодательства? Ответ на данный вопрос дает табл. 7.

Соотношение форм систематизации законодательства

Источник: studref.com

Кодификация права — это. Определение понятия, особенности проведения и проблемы кодификации права

Кодификация норм права наряду с инкорпорацией (подготовкой и изданием сборников юридических документов) с древности считается одним из видов систематизации. Действительно, наиболее эффективным способом устранения путаницы с множеством актов является их объединение, отбор, переработка и согласование. В статье рассмотрим подробнее проблемы кодификации права.

Общие сведения

Создание кодекса (кодификация) – задача весьма трудоемкая. Ее реализация занимает достаточно много времени. Как показывает практика, в некоторых случаях целесообразнее объединить множество правовых документов в один, коренным образом не изменяя их, чем годами стремиться к созданию единого кодекса. Таким образом, появился новый метод систематизации – консолидация.

По своим признакам она очень близка к кодификации права. Этот метод был включен в предмет научного изучения в 90-е годы прошлого века. Одновременно началась и переоценка кодификации. Некоторые юристы полагают, что она относится больше к правотворчеству, чем к систематизации. Это мнение можно подтвердить следующими аргументами:

- В рамках систематизации работа идет преимущественно с законодательными актами. Кодификация права – это в основном обработка нормативных предписаний.

- Для составления кодекса применяются исключительно правотворческие инструменты. Они служат для формирования содержания, построения структуры и логики акта. При инкорпорации такие инструменты не применяются.

Проще говоря, систематизации подвергается только то, что существует. Между тем, если создание кодекса обеспечит освобождение правового поля от нагромождения актов, то с этой точки зрения кодификацию вполне можно признать одним из способов упорядочения юридических документов.

Понятие

В интеллектуальном плане кодификация права – это наиболее сложный вид систематизации. Составление кодекса требует приложения усилий множества специалистов, обладающих высокой квалификацией.

Так, для создания действующего ГК РФ потребовалось создание Центра частного права. В нем были собраны лучшие отечественные юристы. Для составления других кодексов (трудового, уголовно-процессуального, семейного и др.) также создавались коллективы из ведущих ученых, практических работников и т. д.

Кодификация права – это процесс, направленный на упорядочение нормативного массива и связанный с коренной переработкой содержания правовых актов, действующих в определенной сфере нормативного регулирования, и создания на их основе логически и юридически цельного единого акта. Данная трактовка понятия используется в отечественном праве. Обратимся к зарубежной практике.

В ЕС, по мнению ряда отечественных юристов, понятие кодификации (международного права в том числе) трактуется слишком вольно. Она рассматривается как деятельность по изданию любых правовых актов структурами Евросоюза. Речь, в частности, не только о нормативных предписаниях, но и о директивах, инструкциях, постановлениях и иных документах.

Во Франции рассматриваемый вид систематизации понимают в широком и узком смыслах. В узком смысле кодификация права – это создание классических кодексов, а в широком – объединение правовых актов в один документ. При этом юридические положения не пересматриваются по существу – устраняются лишь явные противоречия между ними, исключаются устаревшие нормы и пр.

Некоторые ученые во Франции и соединение юридических документов в один сборник признают кодификацией. Представляется, что в этом случае граница между методами систематизации практически стирается. Вместе с тем говорить о том, что они неправы, было бы некорректно. С латыни термин «кодекс» переводится как «книга». Следовательно, этим словом вполне можно называть системный сборник.

Тем не менее понятия «кодекс» и «кодификация» чаще трактуются как комплекс разрозненных актов, приведенных в форму одного, единого документа.

С развитием гражданского общества увеличивается число языковых возможностей людей. Соответственно, для дифференциации разных правовых явлений используется множество терминов. Однако было бы некорректно обозначать понятием «кодификация» разные формы систематизации. В противном случае это приведет к путанице правовых категорий. В этой связи применение слова «кодификация» в российском праве в узкоспециальном смысле представляется вполне оправданным.

Специфика процесса

Кодификация гражданского права имеет особые признаки, существенно отличающие ее от иных форм систематизации. Целью этого процесса является составление согласованного, единого нормативного акта.

Кодекс представляет собой фундаментальный правовой документ, с помощью которого систематизируются правоотношения, возникающие в конкретной отрасли. Вместе с тем в нем закрепляются основы нормативного регулирования определенной области правоотношений. Именно поэтому его создание не отменяет существование и действие нормативных актов иных видов, более того, оно предполагает необходимость их применения.

История развития права

Кодификация права – вынужденная мера, введенная еще в Древнем Риме.

На начальных стадиях развития юридической отрасли о систематизации не задумывались. Дело в том, что она могла ограничить преторов в выборе классово-целесообразных решений рассматриваемых споров. В этой связи попытка первой кодификации права, предпринятая Цезарем, была неудачной.

Работа по систематизации началась тогда, когда развитие римского права существенно замедлилось вследствие разложения рабовладельческого общества. К тому времени образовался огромный массив императорских постановлений. Необходимо было привести их к какой-либо системе. Кроме того, сложившиеся условия требовали твердого закрепления прав рабовладельцев.

В римском праве кодификацию впервые стали проводить частные лица. В конце III века юристы создали 2 кодекса. В первом присутствовали императорские распоряжения за период с конца 2 до конца 3-го вв., во втором – постановления за следующие несколько лет. К сожалению, эти кодексы не сохранились.

Впоследствии была проведена кодификация частного права и уголовных норм.

Дореволюционная Россия

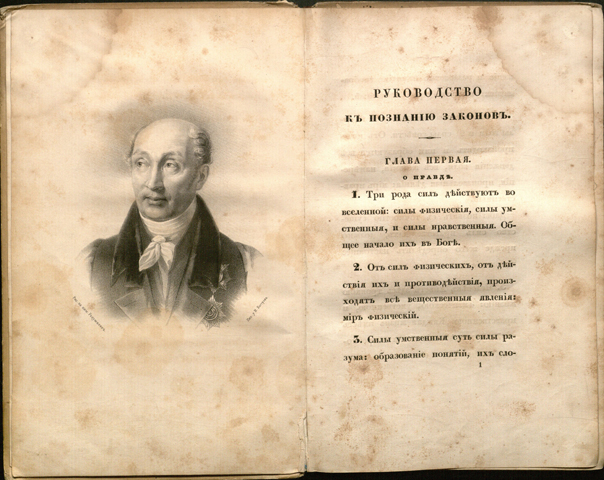

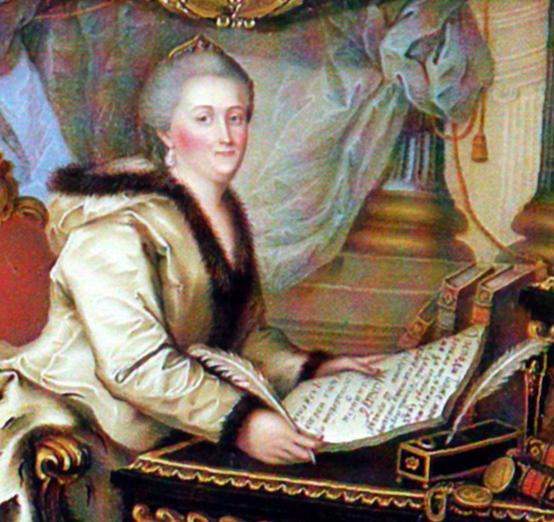

В течение 18 столетия накопилось множество правовых актов, требовавших систематизации. Надо сказать, что кодификацией не занимались с 1649 г. (года составления Соборного Уложения), хотя попытки предпринимали и Петр Первый, и Екатерина II. За все это время было сформировано 9 комиссий. О каждой из них обществу сообщалось весьма помпезно, с шумом. Однако ни одна не совершила хоть сколько-нибудь значимых действий.

Девятая комиссия 1797 года составила только оглавление к будущему Уложению. После этого было принято решение создать еще одну комиссию и пригласить ученого юриста. Работу по кодификации начал барон Розенкампф. Прибывший из Лифляндии, о не знал ни Россию, ни русского языка. Розенкампф уволил из комиссии всех российских чиновников, а вместо них взял французов и немцев.

Разумеется, систематизировать отечественные нормативные акты они не смогли.

В 1804 г. была предпринята новая попытка кодификации. Была создана новая комиссия, которую возглавил Сперанский. В результате были составлены проекты Торгового, Гражданского и Уголовного уложений. Однако приняты они не были, поскольку представители реакционного дворянства усмотрели в них отголоски законодательства, созданного во Франции в революционный период. В итоге Сперанского отстранили от работы и отправили в Сибирь.

Работа по кодификации возобновилась только в 1826 г. Сперанский был возвращен из ссылки Николаем I и назначен руководителем 2-го отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. После огромной работы в 1833 г. было составлено 2 массивных документа – Полное собрание законов и Свод действующих норм Российской империи.

Советское время

В рамках революционного преобразования общества, построения социализма В. И. Ленин особое внимание уделял законодательной деятельности государства, развитию и систематизации норм. Важнейшим периодом формирования советского права считаются годы перехода к новой экономической политике (НЭПу). В 1921-22 гг. началась активная кодификация советского права.

Как только большевики пришли к власти, они сразу же занялись переработкой законодательства. В 1921-22 гг. в результате кодификации сформировались новые правовые отрасли – трудовое и земельное право. Были созданы лесной, уголовно-исправительный кодекс. В этих нормативных актах были закреплены различные понятия, многие из которых используются и сегодня.

Так, в КЗоТе провозглашается цель – обеспечение защиты работника от администрации либо работодателя, предусмотрены социальные гарантии, установлена ответственность за несоблюдение прав трудящихся. В условиях НЭПа в Кодексе законов о труде содержались положения, противоречившие интересам предпринимателей, т. е. ущемлявшие частные права.

Кодификация ГК была особенно сложной. На подготовительной стадии часто высказывалось мнение о том, что в СССР нет ничего частного, все право надлежит признавать публичным. Проект Кодекса готовила специальная комиссия. Для участия в ее работе были приглашены ведущие цивилисты, сотрудники наркомата, НСНХ и другие специалисты.

Впервые в отечественной истории появилась возможность создать демократический нормативный акт. Для этого использовались понятия, институты французской юридической системы, учитывался опыт кодификации римского права.

Нюансы

В связи с тем что кодификацию, по сути, можно отнести к правотворчеству, и она только примыкает (исходя из результатов) к систематизации, порядок имеет много общего с методикой нормотворчества. Инструменты, которые используются при составлении кодекса, во многом похожи на те, которые применяются для создания других юридических документов.

В связи с тем что кодификация – достаточно сложная и трудоемкая работа, начинать ее необходимо только после вынесения уполномоченным госорганом соответствующего решения о ее инициации и финансировании. Именно госструктура берет на себя ответственность за решение вопроса о целесообразности процедуры.

Особенности работы комиссии

Кодификацию должны проводить высококвалифицированные специалисты. Для повышения эффективности работы их объединяют в комиссию или иную компетентную структуру. Стоит отметить, что формирование рабочего коллектива также требует определенных интеллектуальных, финансовых, временных затрат.

В его составе должны присутствовать специалисты разного профиля – лингвисты, юристы, политологи, практические работники, имеющие большой опыт и пр. Особенно сложна в этом плане кодификация международного права. Дело в том, что рабочая группа должна состоять из лиц, представляющих интересы разных стран. Порой достичь консенсуса при кодификации удается далеко не всегда.

Чтобы сократить время создания единого нормативного документа и учесть все предложения, составляется план работы. При этом его следует разбить на отдельные стадии и указать примерные сроки выполнения работ на каждой из них.

Каждый участник рабочей группы должен получить конкретное задание. Другими словами, необходимо четко распределить обязанности меду специалистами, определить этап включения их в общую деятельность.

Немаловажное значение имеет сбор и выбор нормативного материала, который будет кодифицироваться. Здесь следует учесть опыт зарубежных коллег.

Собранный материал необходимо проанализировать. По результатам анализа принимается окончательное решение о целесообразности кодификации. После этого проводится анализ нормативных актов, отобранных для переработки, выделяются предписания, которые предполагается включить в кодекс. На этой стадии необходимо определить, являются ли правоотношения, регламентируемые этими нормами, однородными. Если это условие не соблюдается, есть вероятность того, что в итоге будет сформирован не цельный документ, а в большей степени консолидированный акт.

Нормативные предписания, которые выбраны для кодификации, классифицируются по вопросам, которые будут отражены в кодексе. Такая классификация станет основой для разработки структуры будущего нормативного акта.

Самым ответственным этапом является составление проекта кодекса, формулирование содержания его статей. На этой стадии, как показывает практика, классификации отобранных и переработанных предписаний недостаточно, соответственно, их приходится дополнять другими положениями, т. е. восполнять пробелы правового регулирования. Безусловно, один человек это сделать не может. Распределить элементы текста между специалистами можно с учетом их желания. Как правило, оно определяется уровнем компетентности в том или другом вопросе.

Завершающий этап

Текст проекта кодекса должен быть представлен на обсуждение представителям научного сообщества. Некоторые вопросы (социальные, к примеру) целесообразно обсудить с населением.

После этого кодекс проходит всестороннюю экспертизу. Нормативный акт проверяют юристы, лингвисты, политологи и другие специалисты. После экспертизы проект направляется на утверждение комиссии по кодификации.

Заключение

Кодифицированные нормативные акты могут иметь различную форму. Например, активно в правотворческой практике используются основы законодательства. Обычно они возглавляют определенные юридические институты и отрасли, обеспечивая взаимную согласованность норм.

Наиболее распространенным видом кодифицированного акта, однако, считается кодекс. Он представляет собой объемный нормативный акт, детально регламентирующий конкретную сферу правоотношений. Кодекс может поглощать все положения, действующие в определенной отрасли.

Источник: fb.ru

Кодификация и правила ее проведения

Кодификация — это упорядочение нормативного массива путем коренной переработки содержания имеющихся в определенной сфере правового регулирования нормативных актов и создания на их основе единого юридически и логически цельного нормативного акта.

Особенности кодификации

Кодификация существенно отличается от других видов систематизации. Рассмотрим ее признаки:

- целью кодификации является создание единого и согласованного нормативного акта;

- кодекс — это фундаментальный нормативный акт, посредством которого систематизируются отношения всей отрасли права. При этом он закрепляет основы правового регулирования той или иной сферы общественных отношений, а потому не отменяет существование других видов нормативных актов, более того — предполагает их необходимость;

- цельность кодексу придает не только однородность регулируемых им общественных отношений (его предмет), но и специфический метод их регулирования, а также закрепленные в нем принципы отрасли права;

- кодификация осуществляется периодически в зависимости от накопленного нормативного материала и объективной необходимости его всесторонней переработки;

- при кодификации приходится иметь дело с правовыми предписаниями, нормами права, институтами права. Именно они являются ее предметом;

- собранные правовые предписания перерабатываются основательно, т. е. они могут быть изменены, дополнены, преобразованы. На их основе или только с их учетом могут быть созданы новые правовые предписания;

- все правовые предписания, намеченные для включения в кодекс, требуется увязать и расположить по заранее разработанной логической схеме;

- кодификация имеет определенные ограничения, которые должны быть приняты во внимание:

- время существования отрасли, института, ставших объектами кодификации (лишь «старые» отрасли, накопившие значительный нормативный массив, могут быть кодифицированы);

- скорость изменения общественных отношений, регулируемых нормативными актами, составляющими объект кодификации (быстро изменяемые жизненные ситуации, например пенсионные, вряд ли могут быть кодифицированы);

- результаты кодификации всегда имеют официальный характер. Только законодательный орган (Федерации или ее субъекта), по статусу самый компетентный в области правотворчества государственный орган, может дать жизнь кодексу и принять его в качестве закона;

- кодифицированный акт является обязательным для всех его адресатов;

Технико-юридические правила кодификации

Поскольку по своей сути кодификация относится к правотворчеству и лишь (исходя из ее результатов) примыкает к систематизации, правила се проведения в большей мере входят в правотворческую технику. Инструменты формирования содержания кодекса и его оформления во многом сходны с теми, которые применяются при создании других нормативных актов (они рассмотрены в гл. 6 и 7). Уточним их применительно к кодификационной работе:

- это очень сложная и высокозатратная работа. Поэтому она должна начинаться только тогда, когда вынесено решение государственного органа о ее проведении и финансировании. Именно государственный орган берет на себя решение вопроса, необходима ли кодификация;

- создание рабочего коллектива — задача не из легких. В нем должны быть собраны профессионалы высокого класса, причем разного профиля: и ученые — юристы, лингвисты, политологи, специалисты в той сфере жизни, которая стала объектом кодификации, и политики, и практические работники с большим опытом;

- план работы коллектива должен быть разбит на этапы с указанием примерных сроков выполнения работ на каждом из них;

- необходимы распределение обязанностей между членами рабочего коллектива и определение этапа включения их в работу;

- важны сбор и отбор нормативного материала, подлежащего кодификации;

- важно обобщение зарубежного опыта в сфере законодательства, являющейся объектом законопроектных работ;

- необходимы предварительный анализ нормативного материала и решение вопроса о целесообразности кодификации. Создание кодекса не может быть просто модной затеей, реализацией чьей-то идеи или политических амбиций. Кодификацию следует начинать только тогда, когда это целесообразно и тем более если проявляются негативные явления, связанные с ее отсутствием.

- следует изучить реальную обстановку в стране и определить объективные и субъективные факторы, которые могут сказаться на действии будущего кодекса.

- важны анализ собранных для переработки нормативных актов и вычленение нормативных предписании, которые войдут в кодекс. Одним из важных моментов является решение вопроса, однородные ли общественные отношения они регулируют; в противном случае кодекс не будет цельным актом, а больше будет походить на консолидированный акт.

- нормативные предписания, отобранные для переработки, должны быть классифицированы по вопросам, которые предположительно должны найти отражение в будущем кодексе. Эта классификация должна стать основой разработки структуры кодекса;

- самый ответственный этап — составление текста проекта кодекса, формулирование его статей. Здесь, как правило, не удается обойтись классификацией отобранных и переработанных нормативных предписаний. Приходится их дополнять новыми нормативными предписаниями, как бы восполнять имеющиеся пробелы в правовом регулировании этой сферы общественных отношений. Одному человеку это, конечно, не по силам. Распределение структурных элементов текста между составителями должно проводиться с учетом их желания, которое обычно определяется их компетентностью в том или ином вопросе;

- текст проекта должен подвергнуться широкому обсуждению среди научной общественности. Возможно, отдельные вопросы (скорее, социального характера), регулируемые проектом, следует вынести и на суд широкой общественности;

- после этого проект кодекса должен пройти всестороннюю экспертизу различного профиля (юридическую, лингвистическую, логическую, политологическую и др.);

- далее проекту — кодекса с учтенными замечаниями предстоит утверждение на комиссии по кодификации;

- обычно проводится отраслевая кодификация. Однако может быть осуществлена институциональная кодификация, только в ее названии не всегда используется термин «кодекс» (например, Лесной кодекс РФ, но «Закон о несостоятельности (банкротстве)», Правила дорожного движения). Из истории известны общеправовые кодификации, например Соборное уложение. В настоящее время в развитых странах в силу возросшей сложности и специализации правового регулирования они не используются.

Источник: www.grandars.ru