Грось Людмила Алексеевна, профессор кафедры гражданского процесса Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина.

Автор статьи указывает на особенность при рассмотрении трудовых споров, одной из сторон которых выступает несовершеннолетний работник. Он несамостоятелен в судебных заседаниях по этим делам, и его процессуальная дееспособность подчинена нормам ст. 37 ГПК РФ.

Ключевые слова: трудовые правоотношения, трудовые споры, трудовая право- и дееспособность граждан.

The author draws particular attention to the specific features in considering labor disputes when one of the party is a minor worker. Such worker is not independent in the trial of these cases and his procedural competence is subjected to the rules of the Art. 37 of the RF Civil Code.

Key words: legal labor relations, labor disputes, legal capacity of citizens.

Большое количество исследований ученых и практических юристов посвящено особенностям рассмотрения и разрешения гражданских дел о защите трудовых прав. Юристов, посвятивших свои труды проблемам трудового и гражданского процессуального права, немало. Несмотря на это, проблемы остаются. Настоящая публикация посвящена некоторым проблемам определения составов лиц, участвующих в делах из трудовых правоотношений.

ГПП (Ч. I) (ОФО). Участники гражданского судопроизводства

Сторонами в гражданском деле искового производства (истцом, ответчиком) являются субъекты материального, в нашем случае — трудового правоотношения. Глава 2 Трудового кодекса РФ устанавливает основания возникновения и субъектный состав трудовых правоотношений. Основания — трудовые договоры; стороны — работник и работодатель. В гражданских делах по трудовым спорам субъекты трудовых правоотношений занимают процессуальное положение истца и ответчика (сторон в деле), третьих лиц, как заявляющих, так и не заявляющих самостоятельные требования на предмет трудового спора. Однако не все так просто.

В соответствии со ст. ст. 16 — 19 ТК РФ трудовые отношения возникают в результате как непосредственно заключаемого трудового договора, так и трудового договора, заключаемого в результате таких актов:

а) избрание на должность;

б) избрание по конкурсу;

в) назначение на должность или утверждение в должности;

г) направление на работу уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами в счет установленной квоты;

д) судебное решение о понуждении работодателя к заключению трудового договора.

Нечетко определен в приведенных выше ситуациях момент заключения трудового договора: что означает «в результате»? Представляется, в частности, что момент заключения трудового договора следует за совершением приведенных выше актов. Однако являются ли субъекты, осуществляющие указанные акты, работодателями? Отрицательный ответ на этот вопрос несомненен, если трудовой договор заключается в результате направления лица на работу уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами в счет установленной квоты или на основании судебного решения, обязывающего работодателя заключить трудовой договор. Трудности в определении работодателя в качестве стороны трудового правоотношения возникают и в других названных выше случаях.

ГПП (ОЗФО). Тема № 5. Апелляционное производство в гражданском процессе

Р. был назначен на должность начальника государственного учреждения в Хабаровском крае руководителем государственного комитета в Москве. Затем между Р. и учреждением был заключен трудовой договор. От имени учреждения договор был подписан заместителем руководителя учреждения.

Впоследствии Р. был освобожден от занимаемой должности по приказу руководителя государственного комитета в связи с тем, что он, по утверждению государственного органа, злоупотреблял своим служебным положением. Для того чтобы осуществить свое право на судебную защиту, Р. должен был правильно определить, какова территориальная подсудность его требования о восстановлении на работе. А это возможно лишь после определения субъекта — ответчика по иску Р. о восстановлении: что это, — учреждение, которым он руководил (и тогда его требование о восстановлении на работе подсудно одному из районных судов г. Хабаровска), или государственный комитет, назначивший Р. на должность (и тогда оно подсудно районному суду г. Москвы)? Ответим на этот вопрос ниже.

Часть 4 ст. 20 ТК РФ называет лиц, обладающих трудовой правоспособностью работодателей, относя к ним физических и юридических лиц. Вспомним между тем, что гражданскому праву известны и другие его субъекты — организации, не являющиеся юридическими лицами. Так, ст. 117 ГК РФ в качестве субъектов гражданского права называет общественные организации (объединения). В соответствии с ч. 2 ст.

5 ФЗ от 14.04.1995 «Об общественных объединениях» (в ред. от 01.07.2011) общественные объединения создаются как непосредственно путем объединения физических лиц, так и «через образование юридических лиц — общественных объединений». Независимо от организационной формы общественные объединения, включая в их число созданные без образования юридического лица, могут нуждаться в выполнении для них работ, оказании услуг на основании как гражданско-правовых, так и трудовых договоров. В последней ситуации работодателями являются коллективы граждан — участников общественных объединений.

Другими примерами множественности субъектов-работодателей могут служить простое гласное товарищество (глава 55 ГК РФ), адвокатское бюро во взаимоотношениях со стажерами и помощниками адвокатов и другие коллективные образования. По нашему мнению, в приведенных ситуациях на стороне работодателя имеет место множественность лиц (своего рода соучастие на стороне работодателя), что влечет процессуальное соучастие в делах из трудовых правоотношений.

Соучастию на стороне работодателя посвящены и нормы ч. ч. 8 — 11 ст. 20 ТК РФ. Речь идет о дополнительной ответственности законных представителей следующих работодателей:

- физических лиц, имеющих самостоятельный доход, но ограниченных судом в дееспособности, уполномоченных письменным согласием попечителей на заключение трудовых договоров с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства;

- физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших возраста восемнадцати лет, но признанных судом недееспособными, при заключении трудовых договоров с работниками в целях личного обслуживания этих физических лиц и помощи им при ведении домашнего хозяйства;

- несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет за исключением несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме.

Часть 12 ст. 20 ТК РФ устанавливает правило о соучастии на стороне работодателей — учреждений и казенных предприятий собственников их имущества — публично-правовых образований (Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических лиц, граждан — собственников имущества названных работодателей).

В приведенных выше ситуациях имеет место соучастие на стороне работодателя — ответчика по иску работника о применении в отношении работодателя мер ответственности по обязательствам, возникающим из трудовых отношений, включая обязательства по выплате заработной платы.

Часть 4 ст. 20 ТК РФ содержит дополнительную загадочную норму. Работодателем может выступать не только субъект трудового правоотношения с работником, но и «иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры». О ком идет речь? Ясно, что не о представителе и не об органе работодателя, реализующих не свое право на заключение трудового договора.

Представляется, что под действие ч. 4 ст. 20 ТК РФ можно подвести ситуацию, изложенную в приведенном выше примере назначения Р. на должность. Трудовой договор с Р. должен был заключать не будущий его заместитель, а руководитель государственного комитета, назначивший Р. на должность, а впоследствии освободивший Р. от нее.

Нечеткость в определении законом личности работодателя в подобных случаях в деле Р. повлекла трагические последствия. Иск Р. после ряда процессуальных споров был принят Кировским районным судом в Хабаровске, после чего судья вопреки закону без согласования с Р. осуществила замену ответчика и переслала дело по его иску в Москву. Р. об этом стало известно, когда он явился в Кировский районный суд, где по первоначальной версии должно было рассматриваться дело по его иску. В районном суде Москвы, куда Р. прибыл в назначенное время, ему было объявлено (в конце рабочего дня), что с этого дня судья, назначивший дату и время судебного заседания по его иску, находится в отпуске. Не выдержав поведения нашей Фемиды, Р. скончался .

Подробнее об этом см.: Грось Л.А. К вопросу о подсудности гражданских дел и надлежащих ответчиках по делам о восстановлении на работе // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. N 1.

Возвратимся к ч. 4 ст. 20 ТК РФ. Представляется, что рассматриваемое правило ч. 4 ст. 20 ТК РФ применимо также к ситуациям на стадиях создания государственных и муниципальных юридических лиц (предприятий и учреждений), когда их руководители назначаются на должность, а затем с ними заключаются трудовые договоры.

И заключают их уполномоченные должностные лица органов государственной и муниципальной власти (ст. 21 ФЗ от 11.10.2002 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (в ред. от 30.11.2011)).

ТК РФ достаточно лаконично определяет правовой статус другой стороны в трудовом договоре и трудовом правоотношении: работник — физическое лицо, вступившее в трудовое правоотношение с работодателем. По общему правилу это лицо, достигшее 16-летнего возраста (ч. 3 ст. 20, ч. 1 ст. 63 ТК РФ), из этого правила в ч. 2 ст.

63 ТК РФ предусматриваются исключения для лиц, достигших 15-летнего возраста, в ч. 3 ст. 63 ТК РФ — для лиц, достигших 14-летнего возраста. Наконец, в ч. 4 ст. 63 ТК РФ названы виды трудовой деятельности и условия, при которых возможно заключение трудового договора с детьми в возрасте до 14 лет. Кроме того, ст.

265 ТК РФ называет работы, выполнять которые могут только лица, достигшие 18-летнего возраста.

Из содержания ст. 63 ТК РФ некоторые авторы делают вывод о нераздельности право- и дееспособности работника в трудовом праве, их одновременном возникновении. Рассмотрим этот вопрос применительно к праву заключения трудовых договоров непосредственно гражданами различных возрастных групп в качестве кандидатов в работники.

Лицо, достигшее 16 лет, правоспособно (является субъектом трудового права) и дееспособно (вправе осуществлять субъективные трудовые права, включая право заключения трудового договора, своими собственными действиями). В отличие от гражданского права, в соответствии с нормой п. 2 ст. 17 ГК РФ которого граждане правоспособны с момента рождения до смерти.

Для ряда видов трудовой деятельности трудовая право- и дееспособность работника возникает раньше (ч. ч. 2 — 4 ст. 63 ТК РФ) и позже — с совершеннолетия (ст. 265 ТК РФ).

Трудовая право- и дееспособность работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, по общему правилу возникает также при наличии у них полной дееспособности в гражданском праве (достижении совершеннолетия, заключении брака или эмансипации несовершеннолетнего — ч. 7 ст. 20 ТК РФ, ст. ст. 21, 27 ГК РФ).

Из этого общего правила ТК РФ содержит нормы-исключения. Так, в силу ч. 8 ст. 20 ТК РФ работодателем может быть совершеннолетнее физическое лицо, ограниченное в дееспособности в соответствии со ст. 30 ГК РФ, при наличии письменного согласия его попечителя на заключение трудового договора о его личном обслуживании и помощи по ведению домашнего хозяйства.

Работодателем в соответствии с ч. 9 ст. 20 ТК РФ может быть совершеннолетнее, хотя и признанное недееспособным лицо (ст. 29 ГК РФ), от имени которого трудовой договор заключается его опекуном в тех же целях — личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства.

В соответствии с ч. 10 ст. 20 ТК РФ работодателями могут быть несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет — при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с письменного согласия родителей, попечителей.

Обладание трудовой право- и дееспособностью гражданами, не достигшими возраста полной дееспособности в гражданском праве, а также признанными недееспособными в гражданском праве, не может быть основанием для вывода об их гражданской процессуальной дееспособности в качестве сторон и третьих лиц в гражданских делах из трудовых правоотношений. Участвуя в трудовых делах, они несамостоятельны в судебных заседаниях по этим делам. Их процессуальная дееспособность подчинена правилам ст. 37 ГПК РФ с учетом многих неточностей в ее содержании.

Статья 239 ТК РФ. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.

Комментарии к ст. 239 ТК РФ

1. Непреодолимая сила во всех гражданско-правовых системах является обстоятельством, освобождающим от ответственности. Непреодолимая сила — чрезвычайные, неотвратимые обстоятельства, объективные и абсолютные, т.е. это действие факторов, ставших препятствием выполнения обязанности работника. Эти препятствия касаются не только причинителя вреда, но распространяются на всех. Работник при непреодолимой силе не может исполнить свою обязанность по обеспечению сохранности вверенного ему имущества. Видами непреодолимой силы являются стихийные бедствия или иные обстоятельства, которые можно предусмотреть, но невозможно предотвратить.

2. Нормальный хозяйственный риск — производственная деятельность в ситуации неопределенности из-за недостатка информации, не гарантирующая в таких условиях положительного результата.

3. Крайняя необходимость — состояние, деятельность, в результате которой работник устраняет опасность, угрожающую интересам личности, государства, общественным интересам, работодателю, другим гражданам. Эти действия причиняют вред работодателю, но работник освобождается от ответственности, так как вред не мог быть предотвращен другим способом и причиненный вред менее предотвращенного.

4. Необходимая оборона — это причинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если при этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все наемные работники на основании ст. 37 УК. Этим правом работник может воспользоваться независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.

Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства.

5. Неисполнение работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику, — бездействие работодателя (невыполнение обязанности), в результате которого работник не смог выполнить свои обязанности по обеспечению сохранности доверенной ему ценности. Например, работник сообщил работодателю о том, что в помещении, в котором находятся вверенные ему ценности, сломался замок. До конца рабочего дня работодатель не обеспечил ремонт замка, а на другой день часть ценностей пропала. В данной ситуации работник освобождается от полной материальной ответственности.

Источник: zknrf.ru

Как повысить эффективность МТО.

Основные проблемы и первоочередные организационные меры.

25 февраля 2015

Как повысить эффективность МТО.

Основные проблемы и первоочередные организационные меры.

ведущий консультант и руководитель проектов в компании AXELOT

Отлаженное функционирование системы материально-технического обеспечения (МТО) — обязательное условие экономической эффективности предприятия. Учитывая текущее положение экономики, неоправданные расходы, ставшие следствием ошибок в организации МТО, не могут оставаться незамеченными. Первая часть статьи рассказывает о трех наиболее часто встречающихся проблемах МТО. Даются рекомендации по: построению организационной структуры подразделений МТО; распределению полномочий и ролей в области МТО; разработке и внедрению единой концепции и регламентов бизнес-процессов снабжения.

Деятельность служб МТО направлена на снабжение подразделений предприятия всеми необходимыми видами материально-технических ресурсов. От цены и качества ресурсов, своевременности их поставок зависит результат производственного процесса (отсутствие брака, сбоев, простоев, низкая себестоимость), качество готовой продукции и уровень обслуживания потребителей.

Основные проблемы МТО

Недостаточная эффективность работы подразделений материально-технического обеспечения в первую очередь связана с низкой степенью организованности всех участников цепи снабжения и отсутствием формализованных процедур выполнения ключевых операций. Можно выделить три наиболее часто встречающиеся проблемы.

- Отсутствие практики детального планирования — одна из самых распространенных проблем служб МТО. При правильно организованной работе подразделения заявки на приобретение материально-технических ресурсов в определенный плановый период формируются заблаговременно: организовывается централизованный сбор информации о потребностях всех структурных образований и материально-ответственных лиц компании. Заявки содержат информацию о количестве, стоимости и всех характеристиках необходимых ТМЦ.

При отсутствии подробного плана закупки часто производятся в оперативном авральном режиме. В результате период времени, отведенный на поставку ресурсов, оказывается недопустимо малым, что не позволяет оценить рынок и провести конкурс среди поставщиков должным образом. Как итог, вероятность приобретения предприятием ТМЦ неудовлетворительного качества по завышенным ценам существенно увеличивается. Закупать при отсутствии детального плана ТМЦ заранее и в количестве, перекрывающем все возможные потребности, — тоже не выход: закупленные ТМЦ могут оказаться так никем и не востребованными, в процессе хранения потерять свои потребительские свойства и пойти под списание — еще один необоснованный перерасход денежных средств.

При отсутствии плана вообще сложно рассчитать объем финансов, необходимых для закупки ТМЦ в каждый период времени. При выделении излишне больших сумм запланированные на закупку сырья денежные средства будут изъяты из общего оборота и лягут «мёртвым грузом». Такая ситуация приведет к тому, что компания будет нести потенциальные потери. С другой стороны, при слишком малых суммах, зарезервированных на нужды МТО, компании придется покрывать возникающий дефицит бюджета за счет кредитов и тем самым понести уже реальные финансовые потери на выплату процентов.

- Отсутствие единого классификатора материальных ресурсов на всех этапах МТО также приводит к проблемам. Следствием становится рассогласованность при передаче информации из одного подразделения в другое, ошибки в процессах (при планировании потребности заказывается один вид номенклатуры, а оформление договорных документов и поставка могут быть осуществлена без сверки и согласования по другим позициям), получение некорректной аналитической отчетности.

- Децентрализованные закупки, когда едва ли не каждое подразделение самостоятельно обеспечивает себя ТМЦ: ищет поставщиков, осуществляет закуп, производит хранение и ведет учет товаров, — источник немалых финансовых потерь для большинства крупных предприятий. У разных подразделений не всегда есть возможность поделиться свежей информацией о рынке поставщиков, наличных запасах ТМЦ друг друга и т. д. В результате они повторно осуществляют поиск наиболее выгодных предложений, закупая товары, аналоги которых уже давно хранятся невостребованными на складе соседей.

Цели и задачи МТО

Цель материально-технического обеспечения предприятия (МТО) — своевременная оперативная поставка ресурсов надлежащего качества в требуемом количестве, а также максимально эффективное использование этих ресурсов. Эффективность использования ресурсов приводит к повышению производительности труда и фондоотдачи, обеспечению ритмичности процессов, сокращению длительности производственных циклов, оборачиваемости оборотных средств, полному использованию вторичных ресурсов, повышению эффективности инвестиций и других показателей.

Для достижения целей службы МТО вынуждены решать целый ряд задач:

- задачи интеграции и координации закупок с производством, сбытом, складированием, транспортированием и с поставщиками (например, согласование плана закупок с планом производства);

- информационные задачи — определение потребности в МТР, принятия решения о том, закупать ли те или иные МТР или производить самим, а также задача выбора поставщика;

- задачи организации закупок:

- организация и осуществление закупок (согласование цены, заключение договора на поставку, выбор метода закупок, определение требуемых складских площадей, подача заказов, документальное оформление поставок, организация платежей, организация доставки к месту хранения, экспедирование, составление графика поставок, согласованного со всеми поставщиками, организация приемки и размещения товаров на складе и т. д.);

- контроль поставок (соблюдение обоснованных сроков закупки, соблюдение требований по объему поставок и качеству МТР и др.);

- подготовка бюджета закупок.

Первоочередные организационные меры в области МТО

- Эффективность системы МТО может быть повышена в первую очередь за счет формализации и унификации процессов обеспечения. Для этого на предприятии разрабатывается и внедряется единая методология управления МТО, унифицируются принципы, подходы и бизнес-процессы (см. также, как описать бизнес-процесс). По опыту компании AXELOT для повышения эффективности МТО нужно предпринять несколько первоочередных организационных мер:

- построение организационной структуры подразделений МТО;

- распределение полномочий и ролей в области МТО;

- разработка и внедрение единой концепции и регламентов бизнес-процессов снабжения.

1. Построение организационной структуры подразделений МТО — первая рекомендация предприятиям. Необходимо разработать и внедрить такую структуру подразделений МТО в компании, которая позволит реализовать основную цель и стратегию организации МТО. Здесь необходимо решить вопрос о распределении полномочий по способам закупок на основании единой методики и эффективной организации распределения ролей и ответственности.

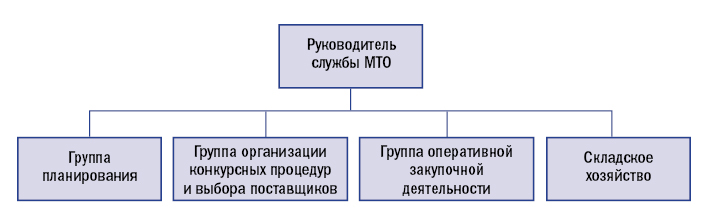

Внутреннее построение службы МТО может выполняться по принципам выделения подразделений по функциям (рис. 1) или по типам потребляемых материалов (рис. 2).

Рис. 1. Организация службы МТО по функциям.

На рисунке 1 показано, как производится деление специалистов службы МТО по функциональной специализации подразделений. В зависимости от специфики бизнеса выделяемые функции могут отличаться. Наиболее характерными являются функции планирования потребностей в МТР, выбора поставщиков (функция проведения конкурсных процедур может быть вынесена отдельно и выполняться конкурсным комитетом, не подчиняющимся службе МТО), оперативно-закупочной деятельности, складирование и хранение МТР.

Специалисты группы планирования изучают рынок и анализируют потребности предприятия в материально-технических ресурсах, формируют планы и бюджеты МТО. Группа по организации конкурсных процедур и выбору поставщиков готовит предложения поставщикам, формирует карты предварительной оценки поставщиков, организует подготовку комплектов документов для тендеров и согласование проектов договоров и спецификаций на поставку. Группа оперативной закупочной деятельности контролирует исполнение договоров поставки (сроки поставки, финансовые условия, качество) и сбор комплекта документов по поставке МПЗ. Склады принимают, размещают, хранят и передают материальные ресурсы в производственные подразделения.

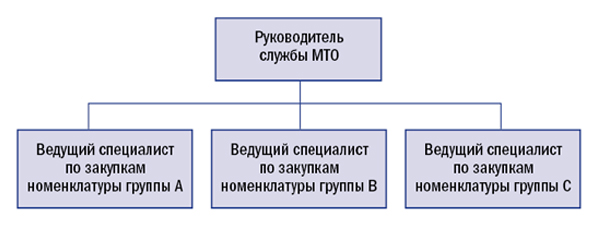

Рис. 2. Организация службы МТО по типам потребления материалов.

В службах МТО также могут создаваться материальные группы, выполняющие все функции в пределах закрепленной за ними номенклатуры материалов (рис. 2). На практике самым распространенным является смешанный принцип организационной структуры службы МТО, который предполагает объединение первой и второй структур. Деятельность групп, работающих по определенной номенклатуре материалов, координирует руководитель службы МТО.

2. Распределение полномочий и ролей в области МТО. После проработки структуры службы МТО требуется предусмотреть типовое распределение ролей (определение основных прав, полномочий, обязанностей и выполняемых функций) участников процесса на каждом из этапов закупочной деятельности. Распределение ролей и функций должно быть эффективным и не допускать конфликты интересов при принятии решений.

Распределение степени ответственности каждого сотрудника подразделения за ту или иную задачу удобнее всего оформлять в виде матрицы ответственности, где с одной стороны перечисляют должности, входящие в структурное подразделение, а с другой — функции данного подразделения (таблица 1) . На пересечениях функций и должностей вводят обозначения (код) в виде букв, определяющих вид ответственности данного работника к этой функции.

Таблица 1. Пример матрицы ответственности процесса закупок предприятия.

| Определение потребности в материальных ресурсах | О | У | У | С |

| Определение нужных характеристик и количества товаров и услуг | И | И | О | У |

| Анализ и определение возможных источников снабжения | И | О | У | |

| Определение цены и условий закупок | И | И | У | О |

| Подготовка и размещение заказа на закупку | И | О | У | |

| Контроль выполнения заказа и/или экспедирование | У | У | О | |

| Получение и проверка товаров | У | О | &bnsp; | |

| Обработка и оплата счетов | О | У | У | С |

| Учет поступлений материальных ресурсов | О | С | ||

| Подбор, подготовка и аттестация кадров | О | У | У |

Примечание:

О (ответственный) — полностью отвечает за проведение и результат операции (работы, функции) или выполнение задачи;

У (участвующий) — исполняет задачу, участвует в проведении данной операции (работы, функции);

И (информируемый) — должностное лицо (или подразделение), которое получает информацию о принятых решениях и документах.

Закрепление функций за сотрудником прописывается в регламенте и должностных функциональных инструкциях. Перед утверждением проект регламента должен быть согласован с каждым сотрудником, чью профессиональную деятельность охватывает данный документ. Даже самый опытный специалист по бизнес-процессам не в состоянии знать всех тонкостей организации процесса снабжения.

3. Разработка и внедрение единой концепции и регламентов бизнес-процессов снабжения — третья задача, которая должна быть решена. Зачастую службы МТО не являются самостоятельными бизнес-единицами — они только обеспечивают основное производство продукции. Единая регламентированная деятельность МТО позволит выстроить соответствие целей системы МТО общей стратегии компании, оценить эффективность работы служб МТС и улучшить их работу. Бизнес-процессы и регламенты МТО необходимо унифицировать.

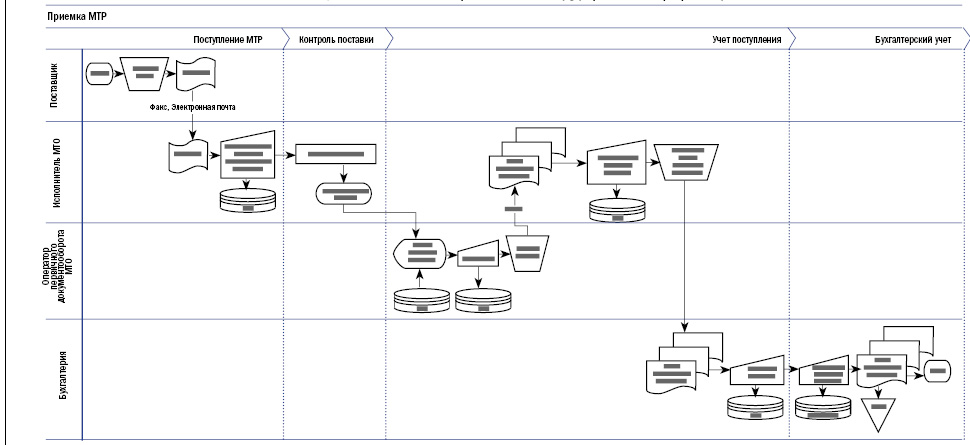

Рассмотрим один из упрощенных вариантов регламентации процессов с помощью карт процессов. На ней фиксируется поток задач, который переходит от подразделения к подразделению. Детализация обычно соответствует уровню управления всей организацией и уровню управления взаимодействием подразделений, в отдельных случаях прописываются процессы внутри подразделения. При разработке карт процессов наиболее часто используются графические и табличные формы документирования или их сочетания. Пример графического документирования бизнес-процессов — процесс «Приемка МТР» — приведен на рис. 3.

Рис. 3. Пример карты процесса «Приемка МТР».

Специфика систем управления в каждом подразделении должна быть учтена в ролях, которые выполняются в бизнес-процессах. На предприятиях должны быть разработаны регламенты бизнес-процессов МТО, включающих в себя решение нештатных ситуаций и наличие альтернативных технических и технологических решений в области обеспечения производства сырьем и материалами.

Во второй части статьи мы продолжим разговор о практиках, повышающих эффективность МТО, а также поговорим об их поддержке информационной системой.

Источник: upr.ru