Бухгалтерский баланс является наиболее информативной формой для анализа финансового состояния предприятия, так как отражает состояние его имущества, собственного капитала и обязательств на определенную дату.

Баланс позволяет оценить эффективность размещения капитала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, оценить размер и структуру заемных источников, а так же эффективность их привлечения[4].

На основе изучения баланса внешние пользователи могут принять решение о целесообразности и условиях ведения дел с данным предприятием как с партнером; оценить кредитоспособность предприятия как заемщика; оценить возможные риски своих вложений, целесообразность приобретения акций данного предприятия и его активов.

К основным задачам анализа баланса следует отнести:

· оценку имущественного положения анализируемого предприятия;

· анализ ликвидности отдельных групп активов;

· изучение состава и структуры источников формирования активов;

· характеристику обеспеченности обязательств активами;

· анализ взаимосвязи отдельных групп активов и пассивов;

· анализ способности генерировать денежные средства;

· оценку возможности сохранения и наращивания капитала;

Следует различать анализ баланса в широком и узком смыслах.

Анализ баланса в узком смысле может быть определен как анализ формально-технический. Цель такого анализа – изучить соотношение статей баланса и их изменение в отрыве от общей экономической ситуации, складывающейся внутри анализируемого предприятия и вне его.

Цель анализа в широком смысле – изучить баланс с точки зрения экономического содержания протекающих хозяйственных процессов, отражением которых он и является. Для понимания этих процессов в ходе анализа привлекается дополнительная информация, раскрывающая состав, структуру, риски, связанные с используемыми в процессе финансово-хозяйственной деятельности активами и пассивами. В результате на основе промежуточных оценок имущественного и финансового состояния организации формируется общее заключение о ее финансовой устойчивости и эффективности бизнеса[5].

При проведении анализа баланса преследуется две основные цели.

Во-первых, проведение анализа имеет своей целью получение информации о способности предприятия зарабатывать прибыль.

Во-вторых, анализ баланса имеет целью получение информации об имущественном и финансовом состоянии предприятия, т. е. о его обеспеченности источниками для получения прибыли.

Проведение анализа по обоим направлениям должно показать, насколько устойчиво функционирует предприятие.

Источниками информации для проведения анализа баланса должна быть как сама информация бухгалтерского баланса и приложения к нему, так и дополнительная информация о состоянии экономики и отрасли, к которой относиться анализируемое предприятие.

При проведении анализа баланса следует придерживаться определенных целевых установок.

При анализе активов необходимо:

· выявить способы оценки отдельных статей;

· установить факты изменения учетной политики;

· выделить основные аналитические группы: оборотные и внеоборотные;

· оценить значимость отдельных статей актива;

· сопоставить динамику изменения отдельных статей активов, а так же их совокупности с изменением величины выручки (объема продаж);

· сравнить динамику изменения оборотных активов и краткосрочных обязательств.

При анализе обязательств необходимо:

· выявить наличие условных обязательств, а также обязательств, вытекающих из правил деловой этики;

· выделить аналитические группы: краткосрочные и долгосрочные; срочные и просроченные; обеспеченные и необеспеченные;

· оценить значимость краткосрочных и долгосрочных источников заемного финансирования для формирования активов.

При анализе капитала необходимо:

· оценить структуру капитала, выделив ту его часть, которая сформирована за счет взносов (вкладов) собственников, и ту часть, которая создана за счет эффективности деятельности (прибыли) организации;

· проанализировать причины изменения капитала;

· оценить наличие резервного капитала как запаса финансовой прочности организации.

При анализе свойств баланса, определяемых структурой активов и пассивов, а также их соотношению, необходимо:

· оценить ликвидность баланса путем группировки активов по срокам их оборачиваемости (реализуемости), пассивов – по срочности их погашения и сопоставления соответствующих групп активов и пассивов;

· охарактеризовать соотношение собственного капитала и обязательств;

· оценить долю долгосрочных источников финансирования – собственного капитала и долгосрочных обязательств – в общей величине источников финансирования;

· сопоставить условия образования и погашения дебиторской и кредиторской задолженности[6].

Методика проведения анализа баланса предусматривает следующие основные этапы:

1. Предварительная оценка. На данном этапе необходимо оценить риск, связанный с использованием имеющейся информации, сделать общие выводы относительно основных показателей, характеризующих величину оборотных и внеоборотных активов, собственного и заемного капитала, выявить основные тенденции изменения показателей, наметить направления детализации (углубления) анализ;

2. Экспресс-анализ текущего финансового состояния, включая расчет финансовых коэффициентов и интерпретацию полученных результатов с позиции оценки текущей и долгосрочной платежеспособности, способности к сохранению и наращиванию капитала. Главная цель аналитической работы на данном этапе – обратить внимание руководства организации, на принципиальные моменты, характеризующие финансовое состояние организации, и сформулировать основные проблемы, которые необходимо выяснить в процессе дальнейшего, более глубокого анализа.

3. Углубленный анализ с привлечением необходимой внутренней и внешней информации. Задача анализа – выяснить, за счет каких статей расходов, видов продукции, центров ответственности произошли выявленные негативные изменения и какими в данном случае должны быть действия руководства.

4. Прогнозный анализ основных финансовых показателей с учетом принимаемых решений и оценка на этой основе финансовой устойчивости. Задача анализа – выяснить, как прошлые события, а так же вновь принимаемые решения могут повлиять на способность организации сохранять финансовую устойчивость.

Оценка надежности информации. Данный этап важен при проведении анализа финансового состояния внешними пользователями бухгалтерской информации. В этом случае обоснованность принимаемых решений определяется достоверностью информации бухгалтерской отчетности, включая всю пояснительную информацию.

В качестве обязательных условий, обеспечивающих реальность баланса, могут быть выделены следующие: согласованность баланса с бухгалтерскими книгами и документами; соответствие результатам инвентаризации, т. е. инвентарность баланса; корректность оценок статей активов и пассивов, обеспечивающих соответствие информации баланса реальному имущественному и финансовому состоянию организации.

Чтение информации.

На данной стадии анализа формируется первоначальное представление о деятельности организации, выявляются изменения в составе ее имущества и источниках финансирования, устанавливаются взаимосвязи показателей баланса.

На этапе чтения информации определяют соотношения отдельных статей актива и пассива баланса, их удельный вес в общем итоге (валюте) баланса, рассчитывают суммы отклонений в структуре основных статей баланса по сравнения с предшествующим периодом.

При чтении баланса следует:

1. Выяснить, за какой период составляется баланс, с тем, чтобы обеспечить сопоставимость анализируемых показателей;

2. В составе годового отчета изучить раздел пояснительной записки, обращая внимание на раскрытие учетной политики и отмечая все факты ее изменения;

3. Обратить внимание на то, является ли баланс сводным (консолидированным), т.е. характеризует группу компаний, или относится к отдельному предприятию;

4. Определить отраслевую принадлежность анализируемого предприятия, оценить влияние отраслевой специфики на строение баланса;

5. Оценить изменение валюты баланса и основных групп статей, как в активе, так и в пассиве;

6. Последовательно прочитать каждую статью актива и пассива баланса, обращая внимание на наиболее существенные статьи, отмечая тенденции их изменения. Следует иметь в виду, что статьи актива, в первую очередь оборотные активы, рассматриваются с точки зрения их ликвидности, статьи обязательств – с точки зрения срочности их погашения;

7. Оценить соответствие изменений статей капитала с отчетом о прибылях и убытках и отчетом о движении капитала. Сделать вывод о способности к сохранению и наращиванию капитала.

Аналитический баланс-нетто.

Важным приемом этапа предварительной оценки является формирование аналитического баланса или уплотненного аналитического баланса-нетто, который будет использоваться во всех дальнейших расчетах финансовых показателей. Практическая полезность данного приема связана с тем, что бухгалтерский баланс организации требует уточнения и определенной перегруппировки статей, вытекающих из аналитического подхода к пониманию оборотных и внеоборотных активов, собственного и заемного капитала.

Наличие аналитического баланса позволяет избежать необходимости заниматься корректировками на этапе расчета финансовых коэффициентов.

Аналитический баланс-нетто формируется путем перегруппировки отдельных статей оборотных и внеоборотных активов, капитала и обязательств, а так же устранения влияния на валюту (итог) баланса и его структуру регулирующих статей. Среди основных корректировок следует выделить:

· на суммы по статье «Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал» (раздел 2 актива баланса) должна быть уменьшена величина собственного капитала и величина оборотных активов;

· на величину долгосрочной дебиторской задолженности (погашение которой ожидается более чем через 12 месяцев) уменьшается сумма оборотных активов и увеличиваются внеоборотные активы;

· при наличии соответствующей информации статья «Расходы будущих периодов» может быть отнесена к составу внеоборотных активов (в том случае, если срок их списания превышает ближайшие 12 месяцев);

· из раздела «Краткосрочные обязательства» должна быть исключена статья «Доходы будущих периодов»;

· величина собственного капитала определяется как чистые активы организации.

После этого однородные по составу элементы балансовых статей объединяются в необходимых аналитических разрезах (внеоборотные и оборотные активы, собственный и заемный капитал).

Источник: infopedia.su

Шесть этапов анализа бухгалтерского баланса

В аналитическом балансе сохраняется общая балансовая модель: СВА = СВК или ДС +ДЗ + ЗЗ + ВА = КЗ + КК+ДО + СК.

Рассмотрим этапы анализа баланса.

Первый этап. Анализ динамики и структуры баланса

В ходе анализа целесообразно определить темпы роста наиболее значимых статей (групп) баланса и сравнить полученные результаты с темпами роста выручки от продаж.

Важным направлением анализа является вертикальный анализ баланса, в ходе которого оцениваются удельный вес и структурная динамика отдельных групп и статей актива и пассива баланса.

«Хороший» баланс удовлетворяет следующим условиям:

- валюта баланса в конце отчетного периода увеличивается по сравнению с началом периода, а темпы роста ее выше уровня инфляции, но не выше темпов роста выручки;

- при прочих равных условиях темпы роста оборотных активов выше, чем темпы роста внеоборотных активов и краткосрочных обязательств;

- размеры и темпы роста долгосрочных источников финансирования (собственного и долгосрочного заемного капитала) превышают соответствующие показатели по внеоборотным активам;

- доля собственного капитала в валюте баланса не ниже 50%;

- размеры, доля и темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности примерно одинаковые;

- в балансе отсутствуют непокрытые убытки.

Второй этап. Анализ финансовой устойчивости организации

Абсолютные показатели финансовой устойчивости:

- наличие реального собственного капитала (чистых активов);

- наличие собственных оборотных средств и чистого оборотного капитала.

Система основных показателей для анализа финансовой устойчивости:

- Собственный оборотный капитал (собственные оборотные средства): СОС = СК — ВА

- Чистый оборотный капитал: ЧОК = СК + ДО — ВА или ЧОК = ОА — КО

- Чистые активы: ЧА (порядок расчета установлен письмом Минфина России и ФКЦБ. Представленный выше аналитический баланс сформирован так, что СК=ЧА)

- Коэффициент автономии (финансовой независимости, концентрации собственного капитала): кавт = СК /СВК

- Коэффициент финансовой зависимости (концентрации заемного капитала): кфз = ЗК / СВК, где ЗК = КО + ДО

- Соотношение заемных и собственных средств (коэффициент финансового леверижда): кзс = ЗК / СК

- Коэффициент сохранности собственного капитала: кскс = СКк.п. / СКн.п.

- Коэффициент маневренности (мобильности) собственного капитала: кскм = СОС / СК

- Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (чистым оборотным капиталом): косс= СОС / ОА

Третий этап. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия

Ликвидность баланса означает наличие оборотных средств в размере, потенциально достаточном для погашения краткосрочных обязательств. Ликвидность баланса является основой платежеспособности организации. Оценка ликвидности баланса может производиться различными методами, в том числе на основе расчета основных коэффициентов ликвидности. В расчет каждого из коэффициентов включаются определенные группы оборотных активов, различающихся по степени ликвидности (т.е. способности трансформироваться в денежные средства в ходе производственно-коммерческого цикла).

Четвертый этап. Анализ состояния активов

В рамках анализа бухгалтерского баланса необходимо провести анализ состава, структуры и эффективности использования внеоборотных и оборотных активов. Для оценки эффективности оборотных активов применяются показатели рентабельности и оборачиваемости.

Для оценки оборачиваемости оборотных средств в целом можно рекомендовать следующие показатели:

- Коэффициент оборачиваемости оборотных средств: коб = N / ОА ср, где N — выручка от продаж; ОА ср — средняя величина оборотных активов.

- Период оборота оборотных средств: По = ОА ср * Д / N, где Д — количество дней в анализируемом периоде.

Пятый этап. Анализ деловой активности

Оценка деловой активности может быть проведена по следующим направлениям:

1. по уровню эффективности использования ресурсов (уровню и динамике фондоотдачи, производительности труда, рентабельности и других показателей). Наиболее важные в этой группе — показатели оборачиваемости активов и капитала;

2. по соотношению темпов роста прибыли, оборота и авансированного капитала.Деловая активность характеризуется положительно при соблюдении соотношения:

ТРПДН > ТР N > ТРСВК > 100%,

где ТРПДН — темп роста прибыли до налогообложения (либо до уплаты налогов и процентов); ТР N — темп роста оборота (выручки от продаж); ТРСВК — темп роста авансированного капитала (валюты баланса).

- экономический потенциал предприятия растет (масштабы деятельности увеличиваются);

- объем продаж возрастает более высокими темпами по сравнению с ростом авансированного капитала, т.е. ресурсы предприятия используется более эффективно;

- прибыль возрастает опережающими темпами, что свидетельствует об относительном снижении затрат. Данное соотношение называется «золотым правилом экономики предприятия».

Шестой этап. Диагностика финансового состояния предприятия

Наиболее распространенными подходами к диагностике финансового состояния являются: оценка возможности восстановления (утраты) платежеспособности и использование дискриминантных математических моделей вероятности банкротства.

1. Для оценки возможности восстановления (утраты) платежеспособности рассчитываются два базовых показателя:

- коэффициент текущей ликвидности (нормативное значение 2,0);

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (нормативное значение 0,1).

Z = 0,717 * К1, + 0,847 * К2 + 3,107 * К3 + 0,42 * К4 + 0,995 * К5,

где К1 — отношение чистого оборотного капитала к активам;К2 — отношение резервного капитала и нераспределенной (накопленной) прибыли (непокрытого убытка) к активам;К3 — отношение прибыли (убытка) до уплаты налогов и процентов к активам;К4 — отношение капитала и резервов (собственного капитала) к общим обязательствам;К5 — отношение выручки от продаж (нетто) к активам.

- Z

- 1,23

- Z > 2,9 — малая вероятность банкротства.

Практика применения этой модели при анализе российских предприятий показала возможность ее использования и наибольшую реальность получаемых значений по сравнению с другими западными моделями.

- бухгалтерский баланс

- бухгалтерская отчетность организации

Aлeвтинa Зoнoвa, доктор экономических наук, профессор, декан факультета экономики Вятского государственного гуманитарного университета, советник по экономическим вопросам Вятской торгово-промышленной палаты

Источник: www.klerk.ru

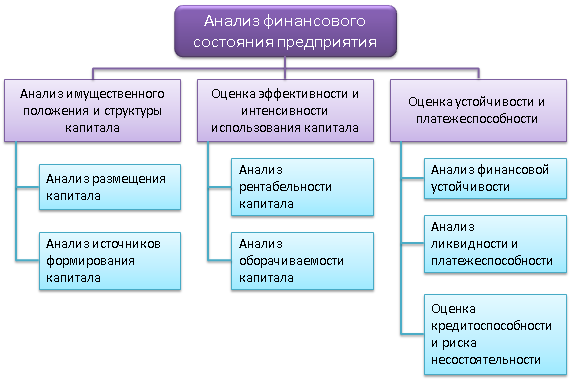

Финансовый анализ предприятия

Тщательный анализ финансового состояния предприятия — одна из составляющих коммерческого успеха. Анализ деятельности позволяет оценить текущую позицию компании, учесть риски и благоприятные факторы, составить адекватный прогноз на будущее.

Понятие финансового анализа предприятия

Финансовым анализом называют комплекс методик по накоплению, переработке и анализу качественной и количественной информации, касающейся финансов предприятия. В успешных компаниях финансовый анализ идет рука об руку с управленческим, позволяя вовремя обнаружить и искоренить негативные тенденции и усилить позитивные.

Цели и задачи финансового анализа предприятия

Финансовый анализ выполняется для того, чтобы принять обоснованные управленческие решения.

На предприятиях проводится как внешний, так и внутренний анализ:

- внутренним анализом занимаются сотрудники компании, используя более широкую базу (не только данные открытой отчетности, но и специфическую внутреннюю отчетность, вплоть до того, каков процент брака и рекламаций по тому или иному виду продукции) и большую степень детализации (то есть изучается не только общий результат предприятия, но и локальные показатели отдельных подразделений); чаще всего данные внутреннего финансового анализа не предоставляются общественности и могут быть достаточно специфическими, в них отражаются не только результаты, но и механизмы, которые к ним привели;

- внешний анализ выполняется сторонними специалистами, представляющими интересы как бизнеса (партнеров, кредиторов, инвесторов), так и контролирующих органов (например, Федеральная налоговая служба), СМИ, научных организаций; целью проведения внешнего анализа являются: определение степени рисковости вложений капитала в предприятие, прогнозирование возможной доходности инвестиций, конкурентоспособности фирмы; отчеты максимально формализованы.

Иными словами, внешний анализ — констатация фактов. Внутренний — углубленная оценка причинно-следственных связей.

Также финансовый анализ предприятия может быть:

- полным, тематическим (зависит от объема);

- предварительный, текущий (или оперативный), ретроспективный (зависит от периода, за который проведен анализ).

Задачи подчиняются цели и виду исследования, среди них:

- полная, объективная и своевременная оценка состояния финансов компании на отчетную дату;

- выявление причин, которые привели к такому состоянию дел;

- обнаружение резервов и ресурсов (возможно, не использованных), которые можно использовать для оптимизации деятельности предприятия в финансовой сфере;

- проработка конкретных шагов, направленных на улучшение финансового состояния компании;

- прогнозирование финансовых результатов будущих периодов.

БИТ.ФИНАНС/ПРОФ

С помощью БИТ.ФИНАНС/ПРОФ вы можете создать финансовый анализ своего предприятия в кратчайшие сроки

- Бюджетирование;

- Казначейство;

- Формирование БДДС и план-фактный анализ;

- Платёжный календарь.

Источники данных для анализа

В зависимости от заказчика, выбираются и источники информации. Могут использоваться как все перечисленные документы, так и часть.

- Бухгалтерский баланс (форма №1). В нем отражены активы и пассивы предприятия на начало и конец отчетного периода.

- Отчет о доходах или отчет о финансовых результатах (форма №2). В этом документе отражают как общие финансовые поступления (объем продаж), так и издержки, чистую прибыль и убыток.

- Отчет о движении капитала (форма №3). В структуру этого отчета включаются данные о величине и составляющих собственного капитала, а также динамика изменений (за счет вкладов, изъятий и прочих операций).

- Отчет о движении денежных средств или отчет о денежных потоках (форма №4). Документ отражает поступление и выплаты денежных средств и их эквивалентов за отчетный период. Не выплаченные или не полученные на момент составления отчета суммы в форме №4 не отражаются.

- Дополнительные финансовые документы. Они выбираются, исходя из конкретной ситуации.

Важно понимать, что используемые данные имеют ограничения, на которые надо делать поправку при анализе:

- коэффициенты, рассчитанные на основе бухгалтерской отчетности, являются общими, их целесообразно применять для принятия узких управленческих решений;

- инфляция — фактор, способный исказить результаты анализа;

- прибыль — недостаточно информативный показатель, чтобы только на его основе оценивать эффективность управленческих решений.

Есть программные продукты, которые позволяют получить нужные данные быстро и при минимальном влиянии человеческого фактора. Например, БИТ.ФИНАНС.Управленческий учет — Комплексное решение на базе 1С:Предприятие 8 для организации управленческого учета предприятия любого масштаба.

Методики финансового анализа предприятия

Чаще всего последовательно или параллельно применяют несколько методик. Это позволяет получить полную картину финансового состояния в разных разрезах.

Вертикальный анализ

В основе этого вида анализа — то, что итоговые показатели (на отчетную дату) принимаются равными 100%. Далее отдельные части (статьи) выражаются в виде процентов от целого. Иначе говоря, в процессе такого анализа выясняется удельный вес каждой составляющей в общем результате.

Второе название этого вида анализа — структурный. В рамках этой процедуры проводятся такие виды анализа:

- анализ активов (оборотные, внеоборотные, их элементарный состав и уровень ликвидности) — это помогает в последующей оптимизации состава активов;

- анализ капитала (удельный вес собственного и заемного капитала, их элементарный состав, срочность обязательств) — это позволяет выявить средневзвешенную стоимость капитала;

- анализ денежного потока по видам деятельности (операционной, финансовой, инвестиционной).

Горизонтальный анализ

Второе название этого подхода — временной (динамичный). В его процессе данные, имеющиеся на отчетную дату, сравниваются с аналогичными данными за прошедший период (например, сравнивается собственный капитал на начало и конец 2-3 предшествующих лет).

В процессе отслеживается не только скорость роста отдельных статей, но и выявляются тенденции изменений.

Горизонтальный анализ особенно важен для компаний, деятельность которых существенно зависит от сезонности.

Важно! Вертикальный и горизонтальный анализы дополняют друг друга, рекомендовано их параллельное выполнение.

Сравнительный (пространственный) анализ

Главное в этом подходе — сопоставление между собой отдельных групп показателей. При этом по группам разбивается финансовая отчетность филиалов, подразделений компании. В качестве базы для сравнения могут выступать данные по таким же группам показателей у конкурентов или в целом по отрасли:

- сравнение с конкурентами помогает понять, какие меры помогут занять выгодную позицию по отношению к конкретным компаниям;;

- сравнение со средними показателями по отрасли показывает резервы, задействовав которые можно улучшить свои показатели;

- сравнение сопоставимых данных между подразделениями компании дает пространство для маневра внутри компании и перераспределения ответственности и ресурсов между отделами;

- сравнение текущих показателей с плановыми позволяет вовремя отследить отставание или опережение компанией и принять меры для исправления ситуации и извлечения из нее пользы.

Трендовый анализ

Разновидность горизонтального анализа, выделяемая в отдельный метод. Суть его в том, что показатели какого-то периода принимаются базовыми. С этой базой сравниваются показатели других периодов. На основе выявленных отклонений формируется тренд. Этот тренд служит основой для построение прогнозов на перспективу.