Гарифуллина, А. А. Различные подходы к определению понятий «основные средства», их «оценка» и «амортизация» / А. А. Гарифуллина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 7 (66). — С. 324-327. — URL: https://moluch.ru/archive/66/11103/ (дата обращения: 26.04.2023).

Экономическая природа и роль основных средств в производственной и непроизводственной сферах всегда являлись предметом дискуссий среди ученых и специалистов в области экономики и бухгалтерского учета. Множество научных работ посвящено толкованию данной категории, однако до сих пор среди бухгалтеров и экономистов нет единого мнения по вопросу определения экономической сущности основных средств.

Наряду с понятием основные средства экономисты используют понятия основные фонды и основной капитал.

Изучение истории экономических учений показало, что родоначальником этих понятий выступает категория «основной капитал». Понятие «основной капитал» ввел в экономическую теорию шотландский экономист, основатель классической школы политэкономии, Адам Смит.

Три признака понятия «кредит» в ЕГЭ по обществознанию 2023 года, вариант 8 по Лисковой и Боголюбову

Существующие подходы к определению и понятию «основной капитал» представлены в табл. 1.

Подходы различных авторов к определению понятий «основной капитал» и «основные средства»

Определение

А. Смит (классическая школа)

Основной капитал — капитал, направленный на улучшение земли, покупку полезных машин или инструментов или иных подобных предметов, которые приносят доход или прибыль без перехода от одного владельца к другому или без дальнейшего обращения

К. Маркс (марксизм)

Основной капитал — часть производительного капитала, которая целиком участвует в процессе производства и переносит свою стоимость на производимую продукцию долями по мере износа

П. Самуэльсон (неоклассический синтез)

Основной капитал — блага длительного пользования, которые, используются в качестве ресурсов в дальнейшем производстве, одновременно является как ресурсом, так и продуктом, на него распространяется право собственности

В. К. Скляренко и В. М. Прудникова

Основные средства — совокупность производственных, материально-вещественных ценностей, действующих в процессе производства в течение длительного периода времени, сохраняющие на протяжении всего периода натурально-вещественную форму и переносящие свою стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде амортизационных отчислений

Основные средства — это денежные средства, вложенные в имеющиеся основные фонды

С. Н. Щадилова, Л. Кураков

Основные средства — средства труда (здания, сооружения, машины и механизмы, инвентарь, транспортные средства) производственного и непроизводственного назначения

Б. А. Ройзберг, Л. Ш. Лозовский, Б. Стародубцев

Основные средства — это совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в течение длительного времени (свыше одного года) как в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере

видеоурок по дисциплине «Экономика предприятия» преподаватель Мухаметжанова С. М.

Многообразие трактовок «основной капитал» вытекает из разнообразия сущностных сторон этой экономической категории. В западной экономической мысли наблюдаются несколько подходов к определению основного капитала как экономической категории, однако все они сводятся к мысли, что основной капитал представляется как сумма капитала, вложенного в капитальные активы, который участвует в нескольких циклах производства, т. е. основной капитал полностью отождествляется с основными средствами.

В российской учетной практике основные средства являются частью основного капитала, наряду с нематериальными активами, доходными вложениями в материальные ценности и долгосрочными финансовыми вложениями. Следовательно, равнозначность этих понятий и их взаимозаменяемость невозможна.

В социалистической экономике категория «основной капитал» была исключена из терминологии, и появилось понятие «основные фонды».

Понятие «основные фонды», в отечественной практике используется в экономической литературе и для целей финансового анализа, в бухгалтерском учете же принято использовать термин «основные средства». Однако одни группы ученых-экономистов (Л. И. Ушвицкий, А. В. Мордовкин, А. Ш. Маргулис) рассматривают данные понятия как синонимы и при отражении понятия «основные средства» в скобках указывают «основные фонды». Согласно определению В. К. Скляренко и В. М. Прудниковой., основные фонды (основные средства) — это совокупность производственных, материально-вещественных ценностей, которые действуют в процессе производства в течение длительного периода времени, сохраняют при этом на протяжении всего периода натурально-вещественную форму и переносят свою стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде амортизационных отчислений.

Другие, такие как А. Д. Шеремет, Л. М. Макаревич, А. М. Литовских придерживаются иного мнения и разграничивают эти категории. Подобное определение дано и в финансово-кредитном словаре под редакцией В. Ф. Гарбузова, где говорится, что основные средства — это денежные средства, вложенные в имеющиеся основные фонды. При этом под основными фондами понимается совокупность созданных общественным трудом материально — вещественных ценностей (в стоимостном выражении), служащих в течение длительного периода и утрачивающих свою стоимость по частям.

Существует множество точек зрения на экономическую природу и сущность основных средств. Однако все они сводятся либо к определению основных средств как совокупности материально-вещественных ценностей, используемых в деятельности организации длительное время, либо к пониманию основных средств как денежных средств, вложенных в основные фонды. Однако отделение натурально-вещественной формы от их стоимостного выражения является не совсем корректным.

Как наиболее полное и достоверное, приведем определение С. И. Хорошкова и В. И. Букия: основные средства — это совокупность средств труда в их материально-вещественном и стоимостном выражении, используемых в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг либо в административно-управленческих целях, имеющих срок полезного использования свыше одного операционного цикла и постепенно переносящие свою стоимость на вновь создаваемую продукцию в виде амортизационных отчислений [1].

Далее рассмотрим различные подходы к оценке основных средств и активов.

Анализ категорий «оценка» и «стоимость» основных средств позволяет сделать следующие выводы. Понятие «оценка» в бухгалтерском учете появилось в Италии примерно в XIV веке. В этот период применялись различные варианты оценки основных активов. Например, Лука Пачоли предлагал два вида оценки: по продажным ценам и по себестоимости.

При этом в текущем учете предлагалась оценка по себестоимости формирования актива. Французский исследователь XVII века Ж. П. Савари предлагал вести учет имущества только по фактической себестоимости их приобретения или создания. В России научные труды, посвященные проблемам оценки основных активов, появились в начале XIX века. Такие ученые, как К. И. Арнольд, П. И. Рейнбот, А. В. Прокофьев, отстаивали оценку активов по текущим ценам. Э. А. Мудров, Л. И. Гомберг, И. Р. Николаев, наоборот, считали, что единственно правильной может быть оценка основных средств по себестоимости их формирования.

В современной литературе проблемы оценки основных средств и формирования их стоимости также не потеряли своей актуальности. Например, Я. В. Соколов отмечал, что оценка — это способ денежного выражения учтенных в документах хозяйственных операций, который позволяет выразить разнородный вещественный состав средств предприятия в едином денежном измерении. Основываясь на международном опыте, более широкое определение оценке дают Л. И. Хоружий и В. П. Сиднева. Они утверждают, что оценка — это процесс определения стоимости объектов учета, которая отвечает рыночной ситуации и позволяет наиболее точно сформировать бухгалтерскую отчетность. Таким образом, оценка — это метод бухгалтерского учета, с помощью которого устанавливается реальная стоимость активов, что позволяет более точно формировать бухгалтерскую отчетность организации и оценивать ее финансовое состояние.

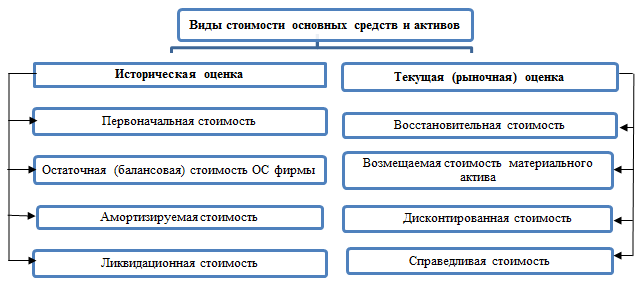

Предметом дискуссии ученых являются виды стоимости основных средств. В. Г. Гетьман, К. Ю. Цыганков, В. Г. Широбоков выделяют первоначальную, восстановительную, остаточную стоимость основных средств. Л. И. Хоружий, В. П. Сиднева, М. А. Вахрушина и другие к уже перечисленным видам оценки добавляют оценку по амортизируемой, ликвидационной, дисконтированной и справедливой стоимости. Существует мнение, что в основу классификации видов стоимости основных средств должны быть положены сложившиеся подходы к оценке активов: по исторической стоимости и по текущим ценам на основное средство или основной актив организации.

Рис. 1. Классификация видов стоимости основных средств.

Таким образом, в новых экономических условиях наряду с традиционными способами оценки основных средств по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости в отечественной практике учета при оценке основных активов целесообразно использовать амортизируемую, ликвидационную, возмещаемую, дисконтированную и справедливую стоимость ОС и активов, как это рекомендуется МСФО (IAS) 16, МСФО (IAS) 41, МСФО (IAS) 36 [5].

Перейдем к исследованию одного из самых неоднозначных и сложных понятий в бухгалтерском учете, понятию «амортизации».

Авторы Хендриксен Э. С., Ван Бред М. Ф. утверждают, что понятие «амортизация» было знакомо бухгалтерам еще с раннехристианского Рима [4]. Данной точки зрения придерживается и исследователь истории бухгалтерского учета –Кутер М. И. Согласно его мнению, механизм линейного распределения стоимости долгосрочного инвентаря по периодам его использования начал активно применяться в средние века [2].

В работе Вернера Зомбарта (1863–1941) «Современный капитализм» представлено рассуждение о связи двойной записи и бухгалтерии в целом с капитализмом. Ученый связывает зарождение капитализма с появлением прибыли, включающей амортизацию, а также доходы и расходы будущих периодов.

Как бухгалтерский прием амортизация известна с XIV–XV вв. Я. В. Соколов изучая развитие двойной бухгалтерии в Европе, раскрыл представления Джона Меллиса об амортизации. Амортизация — это прямой расход недвижимого имущества (Дебет счета «Прибыли и убытки» Кредит счета «Инвентарь»). В рамках данного подхода, стоимость приобретенного инвентаря списывается равными частями на убыток.

В XIX веке произошло изменение взглядов к определению амортизации, это было вызвано изменением экономических условий. Согласно данному подходу, амортизация является приемом, позволяющим постоянно сохранять основной капитал на одинаковом уровне.

В рамках отечественной учетной мысли остановимся на взглядах двух основных школ:

1. Меновая школа, созданная учеными петербургской школы (Е. Е. Сиверс, А. И. Гуляев, Н. Ф. фон Дитмар), отражала положение, что амортизация понималась как фонд, направляемый на:

— реновацию (т. е. покупка или создание новых объектов основных средств);

— накопление средств для капитального ремонта;

— статья пассива баланса «Амортизационный фонд» — резерв, обеспеченный оборотными средствами.

2. Балансовая школа — создана учеными московской школы (Н. С. Лунский, Г. А. Бахчисарайцев, Ф. И. Бельмер, А. К. Рощаховский) и отражала положение: амортизация является регулятивом.

Изучая материал, представленный в работах, можно сделать вывод о совершенной полярности взглядов русских ученых. Представим мнение крупнейших представителей петербургской школы:

Сиверс Е. Е.: Амортизация — это фонд обновления (реновации), создающийся за счет удержания части выручки;

Исаковский Е. А.: Цель начисления амортизации — создание фондов воспроизводства основного капитала;

Смирнов Н. Ф.: Амортизация — это регулярные отчисления на образование специального резервного фонда или капитала, из которого должны черпаться средства, необходимые для поддержания фабрично-заводского имущества в состоянии его производственной годности или для его восстановления.

Взгляды ученых московской школы выражены во мнении Вейцмана Р. Я.: «Амортизация — это не часть прибыли, которая не облагается налогом и из которой не выплачиваются дивиденды, а перенос ранее созданной стоимости на стоимость вновь создаваемую» [3].

Таким образом, амортизацию можно определить как учетно-экономический процесс, включающий:

— постепенное перенесение стоимости объектов основных средств на: себестоимость производимого продукта и расходы периода;

— формирование источника финансирования воспроизводства основных средств при трансформации амортизационных отчислений в денежную форму.

Итак, в данной статье проведен экскурс в историю бухгалтерского учета, приведены разные взгляды на понятия «основные средства», их «амортизация» и «оценка», что, в свою очередь, позволяет лучше понять экономическую сущность данных понятий.

1. Коновалова Н. В., Трифонова Е. Н. Вопросы экономико-правового обеспечения учета основных средств в Российской Федерации // Актуальные проблемы науки, экономики и образования XXI века: материалы II Международной научно-практической конференции, 5 марта — 26 сентября 2012 года: в 2-х ч. Ч.2 / отв. ред. Е. Н. Шереметьева. — Самара: Самарский институт (фил.) РГТЭУ, 2012.–392с.ISBN978–5-903878–27–7—c.150–164.— http://www.creativeconomy.ru/articles/25886/

2. Кутер М. И. Алгоритм линейной амортизации в средневековье / М. И. Кутер, М. М. Гурская, А. Э. Делиболтоян, Е. С. Зинченко // Международный бухгалтерский учет. — 2012. — № 47 (245). — С. 57–63

3. Кутер М. И. Влияние амортизационных процессов на формирование структуры и величины собственного капитала / М. И. Кутер //Государство и регионы. — 2012. — № 1(2).– С. 35–40

4. Хендриксен Э. С. Теория бухгалтерского учета / пер. с англ. / под ред. Я. В. Соколова / Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда. — М.: «Финансы и статистика», 2000. — 576 с

Основные термины (генерируются автоматически): средство, основной капитал, бухгалтерский учет, IAS, амортизация, мера износа, натурально-вещественная форма, оценка, процесс производства, стоимостное выражение.

Источник: moluch.ru

Разница между первоначальной (восстановительной) стоимостью основных фондов и величиной их износа называется

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

- Обратная связь

- Правила сайта

Источник: www.soloby.ru

Понятие основных фондов и виды оценки

С точки зрения особенностей обращения капитала его различные составные части распадаются на основной и оборотный капитал.

Те элементы реального капитала, которые целиком участвуют в процессе производства, но по частям переносят свою стоимость на продукт, называются основным капиталом. Стоимость этой части реального капитала поступает в процесс обращения после каждого производственного цикла не полностью, а частично. Соответственно и возвращается она предпринимателю после реализации товаров частями. Вся стоимость этой части капитала может вернуться лишь после ряда актов производства и обращения. Все остальные элементы реального капитала, стоимость которых поступает в обращение и возвращается полностью после каждого производственного цикла, образуют оборотный капитал.

Материально-вещественными носителями основного капитала являются, как правило, средства труда (производственные здания, сооружения, машины станки, оборудование и т. п.), стоимость которых поступает в обращение частями и может возвратиться к предпринимателю полностью лишь по истечении целого ряда производственных процессов.

Необходимо подчеркнуть, что основным капиталом являются только те средства труда, которые функционируют в процессе производства, но не те, которые поступают в продажу в качестве товарного капитала. Средства труда, не участвующие в процессе производства, не могут быть отнесены ни к основному, ни к оборотному капиталу.

К основному капиталу не относятся также быстроизнашивающиеся средства труда. Это, как правило, инструменты и инвентарь с естественным сроком износа до одного года. Стоимость таких средств труда полностью входит в стоимость товаров, произведенных в течение года, и тем самым относится к оборотному, а не к основному капиталу.

Критерий длительности функционирования является главным при определении основного капитала, поэтому в отдельных случаях к нему могут быть отнесены не только собственно средства труда, но, например, продуктивный скот или лесные насаждения.

Особенность основного капитала состоит в том, что в процессе оборота его стоимость раздваивается, существуя одновременно в двух формах – в форме реального капитала, функционирующего в процессе производства, и в денежной форме.

Основной капитал вкладывается в основные фонды.

Понятие основных фондов и виды оценки

Основные фонды – это средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, постепенно изнашиваясь, переносят свою стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию.

К ним относят фонды со сроком службы более одного года и стоимостью более 100 минимальных месячных заработных плат (50 минимальных месячных заработных плат для бюджетных организаций).

Они подразделяются на производственные и непроизводственные фонды.

Производственные фонды участвуют в процессе изготовления продукции или оказания услуг. К ним относятся: станки, машины, приборы, передаточные устройства и т.п.

Непроизводственные основные фонды не участвуют в процессе создания продукции. К ним относятся: жилые дома, детские сады, клубы, стадионы, поликлиники, санатории и т.п.

Для учета основных фондов, определения их состава и структуры необходима их классификация. Выделяются следующие группы и подгруппы основных производственных фондов:

1. Здания (архитектурно-строительные объекты производственного назначения: корпуса цехов, складские помещения, производственные лаборатории и т.п.).

2. Сооружения (инженерно-строительные объекты, создающие условия для осуществления процесса производства: тоннели, эстакады, автомобильные дороги, дымовые трубы на отдельном фундаменте и т.д.).

3. Передаточные устройства (устройства для передачи электроэнергии, жидких и газообразных веществ: электросети, теплосети, газовые сети, трансмиссии и т.п.).

4. Машины и оборудования в том числе:

4.1. Силовые машины и оборудование (устройства для выработки, преобразования и распределения энергии: генераторы, электродвигатели, паровые машины, турбины, двигатели внутреннего сгорания, силовые трансформаторы и т.п.).

4.2. Рабочие машины и оборудование (техника, предназначенная для механического, химического и термического воздействия на предметы труда: металлорежущие станки, прессы, термические печи, электропечи и т.п.).

4.3. Измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование (приборы и устройства для регулирования, измерения и контроля производственных процессов, проведения лабораторных испытаний и исследований).

4.4. Вычислительная техника (средства для ускорения вычислительных процессов и логических операций: ЭВМ, оборудование для сбора, фиксации и передачи информации и т.п.).

4.5. Автоматические машины, оборудование и линии (оборудование, где все операции выполняются без непосредственного участия человека: станки-автоматы, автоматические поточные линии, гибкие производственные системы и т.п.).

4.6. Прочие машины и оборудование, техника, не вошедшая в выше перечисленные группы (пожарные машины, оборудование телефонных станций).

5. Транспортные средства (тепловозы, вагоны, автомобили, мотоциклы, кары, тележки и т.д., кроме конвейеров, транспортеров, включаемых в состав производственного оборудования).

6. Инструмент (режущий, ударный, давящий, уплотняющий, а также различные приспособления для крепления, монтажа и т.д.), кроме специального инструмента и специальной оснастки.

7. Производственный инвентарь и принадлежности (предметы для облегчения выполнения производственных операций: рабочие столы, верстаки, ограждения, вентиляторы, тара, стеллажи и т.п.).

8. Хозяйственный инвентарь (предметы конторского и хозяйственного обеспечения: столы, шкафы, вешалки, пишущие машинки, сейфы, множительные аппараты и т.п.).

9. Прочие основные фонды. В состав этой группы включают библиотечные фонды, музейные ценности и т.д.

Удельный вес (в процентах) различных групп основных фондов в общей стоимости их на предприятии представляет структуру основных фондов.

В зависимости от степени непосредственного воздействия на предметы труда и производственную мощность предприятия основные производственные фонды подразделяют на активные и пассивные. К активной части основных фондов относят машины и оборудование, транспортные средства, инструменты. К пассивной части основных фондов относят все остальные группы основных фондов. Они создают условия для нормальной работы предприятия.

Основные фонды учитываются в натуральном и стоимостном выражении[1]. Учет основных фондов в натуральном выражении необходимы для определения технического состава и баланса оборудования; для расчета производственной мощности предприятия и его производственных подразделений; для определения степени его износа, использования и сроков обновления.

Исходными документами для учета основных фондов в натуральном выражении являются паспорта оборудования, рабочих мест, предприятия. В паспортах приводится подробная техническая характеристика всех основных фондов: год ввода в эксплуатацию, мощность, степень изношенности и т.д.

В паспорте предприятия содержатся сведения о предприятии (производственный профиль, материально-техническая характеристика, технико-экономические показатели, состав оборудования и т.д.), необходимые для расчета производственной мощности.

Стоимостная (денежная) оценка основных фондов необходима для определения их общей величины, состава и структуры, динамики, величины амортизационных отчислений, а также оценки экономической эффективности их использования.

Существуют следующие виды денежной оценки основных фондов:

1. Оценка по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам, произведенным в момент создания или приобретения (включая доставку и монтаж), в ценах того года, в котором они изготовлены или приобретены.

По первоначальной стоимости основные фонды учитываются на балансе предприятия, поэтому она называется еще балансовой стоимостью.

По первоначальной стоимости основных фондов определяют амортизационные исчисления.

Следует заметить, что одинаковые основные фонды (станки, приборы, машины и т.д.), произведенные в разные годы, оцениваются различно, поскольку цены на них периодически меняются. Следовательно, нельзя получить истинного представления о динамике основных фондов за длительный период времени. В связи с этим требуется периодическая переоценка основных фондов по восстановительной стоимости.

2. Оценка по восстановительной стоимости, т.е. по стоимости воспроизводства основных фондов на момент переоценки. Эта стоимость показывает во сколько обошлось бы создание или приобретение в данное время ранее созданных или приобретенных основных фондов. Учет основных фондов по восстановительной стоимости вносит единообразие в оценку фондов, более точно определяет их величину, дает возможность оценить динамику и структуру основных фондов. Такая переоценка основных фондов весьма трудоемка и требует высокой квалификации работников, поэтому проводится она довольно редко. Переоценка основных фондов проводилась в 1925, 1960,1972 и 1992 гг., и последняя переоценка произведена на 1 января 1995г. путем индексации балансовой стоимости.

Основные фонды в процессе эксплуатации постепенно изнашиваются и теряют свою первоначальную или восстановительную стоимость, поэтому необходим учет основных фондов по остаточной стоимости.

3. Оценка по первоначальной или восстановительной стоимости с учетом износа (остаточной стоимости), т.е. по стоимости, которая еще не перенесена на готовую продукцию. Такая оценка дает реальное представление о величине основных фондов, позволяет определить величину потерь при преждевременном списании основных фондов при их замене или реконструкции.

Балансовой (учетной) стоимостью основных средств считается сумма, в которой объект числится в балансе компании (т.е. фактические затраты за минусом суммы накопленной амортизации). При проведении индексации балансовая стоимость основных производственных фондов умножается на коэффициент индексации. В результате получается восстановительная стоимость, которая становится балансовой с нового финансового года.

Источник: poisk-ru.ru